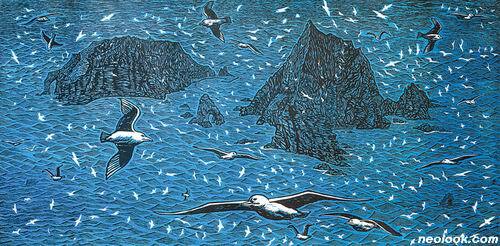

[그림읽어주는 남자] 류연복의 ‘괭이갈매기 날아오르다’

독도가 뜨겁다. 한국과 일본에서 독도는 뉴스의 최전선에 서 있다. 보수진보 좌파우파를 불문하고 영토문제에 귀결되니 모두 한 목소리로 싸잡아 일본을 성토한다. 일본 성토에 원인을 제공한 것이 문제라면 문제다. 진보좌파는 성토제공을 문제 삼아 현 정부를 질타하고 보수우파 또한 겉으로는 일관성 없는 정부정책을 꼬집는다. 우리는 독도를 어떻게 보아야 할까?

1877년(고종14) 메이지 정부 최고 권력기관인 태정관 및 내부성은 독도가 일본의 영토가 아니니 지적에 넣지 말라는 명령을 문서로 남겼으나, 1905년 독도를 무주지로 전제하고 영토에 편입시켰다. 이율배반이다. 그 이후, 패전국으로 미군정기를 겪은 뒤 1952년 4월에 발효된 샌프란시스코 조약에 의해 독립을 회복하면서 일본은 조선에 관한 모든 권리를 상실했다. 문제의 발단은 이 조약에서 제주도, 거문도, 울릉도만 명시되었을 뿐 독도가 구체적으로 어느 쪽인지 밝히지 않았다는 점이다. 그러나 한국정부는 조약 발효전에 이미 독도를 우리영토로 삼았고 이 조치에 대해 미국도 아무런 대항조치를 취하지 않음으로써 영유권을 사실상 인정했다.

류연복의 ‘괭이갈매기 날아오르다’는 여러 독도 연작 중 하나로 그 중 대표작이라 할 만하다. 망망대해에 솟은 두 개의 큰 섬을 하늘에서 내려다 본 부감법으로 새긴 하늘과 섬 사이를 괭이갈매기로 채웠다. 푸른 하늘과 푸른 바다가 하나 인양 푸른 물결이 화면의 전면을 채웠는데, 그 사이로 흰 갈매기가 마치 새하얀 구름조각들처럼 떠다닌다.

저 바다의 수 없는 물결은 유사이래의 헤아릴 수 없는 세월일 터이다. 저 푸른빛 바다는 그 세월에 녹아 있는 우리 민족의 독도에 대한 성스러운 색채이고. 그뿐 아니라 갈매기 떼가 나는 저 점점이 흰 무늬는 바로 우리 모두를 상징하는 것이 아니겠는가! 류연복의 독도 판화는 그것이 정치적인 논박의 문제를 떠나 우리 민족이 얼마나 오랫동안 얼마나 성스럽게 독도를 보아 왔는지를 미학적으로 표현한 것이다.

역사는 역사로써 진실을 밝혀야 하고 대응도 그런 역사인식을 바탕으로 실천되어야 한다. 두 나라의 정치적 감정싸움은 어느 쪽에도 도움이 되지 않는다. 우리는 우리답게 동해의 첫 해맞이를 시원했던 독도를 날마다 기억하는 것이 중요하다.

김종길 미술평론가ㆍ경기도미술관 교육팀장

로그인 후 이용해 주세요