[그림 읽어주는 남자]김억 ‘동방의 아침에 해를 맞는 독도’

독도는 이제야 안정을 찾은 듯하다. 정부가 오랫동안 독도에 대해 ‘실효적 지배’라는 표현을 써왔던 것을 버리고 영토라고 선언했기 때문이다. 실효적 지배라니, 그 말이 사뭇 언짢았다. 우리 땅이라고 하면 될 것을 왜 ‘실효’라는 말을 써서 영토분쟁의 씨앗을 키웠단 말인가!

영토분쟁은 근대이후 형성되고 확정된 ‘국가’라는 체제의 소유영토에 관한 뚜렷한 선긋기에서 비롯된 바 크다. 이것은 우리 땅 저것은 누구 땅이라고 하지 않으면 안 되었고, 그 과정에서 주인 없이 떠도는 곳들은 여러 협약과 이권에 따라 나눠 갖기를 하거나 약탈되었다. 땅의 선긋기는 동시에 바다와 하늘까지도 포함했기에 그 싸움이 치열했다.

국제법의 사례는 영토의 역사성이나 민족문제와 달리 지금 여기의 현재성에 무게를 둔다. 특히 20세기의 여러 협약들과 그것의 실효성은 판단의 주요 근거다. 우리는 1948년 정부수립과 더불어 울릉군 남면 도동 1번지를 부여했다. 일본은 뒤늦은 1952년에야 소유권을 주장했다.

21세기가 시작되자 많은 미술가들이 독도를 찾았다. 우리 영토의 다른 곳들과 달리 첫 해맞이가 열리는 곳이었기 때문이다. 독도는 오랜 세월동안 동방의 아침 해를 맞이하는 한반도의 동쪽 끝이었고 지금도 그렇다.

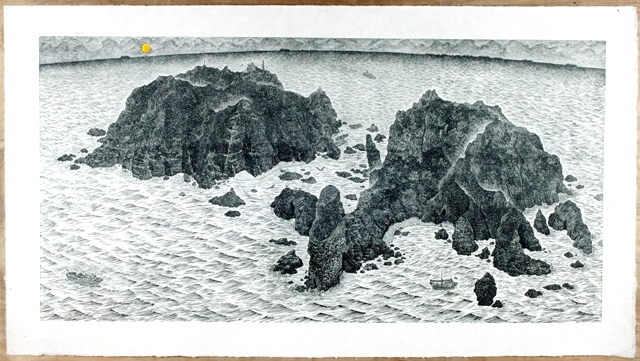

김억의 독도 작품도 새로운 천년의 시작을 알리기 위해 탄생되었다. 한지에 목판으로 새긴 ‘동방의 아침에 해를 맞는 독도’는 저 멀리 수평선 너머에서 해가 솟는 장면을 그린 것인데, 독도의 두 섬을 화면 중심에 배치하고 위 부분을 가로로 길게 둥근 수평선을 그려 넣어 장면의 긴장성을 높였다.

더군다나 하늘을 날고 있는 갈매기의 시선으로 섬을 보게 한 점, 아름다운 돌섬의 낱낱을 세밀하게 표현한 점, 일렁이는 파도의 물결을 통해 현장성을 높인 점, 전체적인 목판화의 느낌에서 옛 그림의 운치까지도 느끼게 한다는 점, 그리고 떠오르는 태양만을 주홍색의 색채를 가미한 점은 이 작품이 갖은 매력이자 묘미이기도 하다.

우리 땅이라 외치는 것만이 독도를 위한 길이 아니다. 예술로 짓고 새기는 것이 필요하다. 예술의 언어는 영토의 상징성과 더불어 영토의 상상력을 확장하는 상징투쟁이기도 하기 때문이다.

김종길 미술평론가·경기도미술관 교육팀장

로그인 후 이용해 주세요