[그림 읽어주는 남자]조태광의 ‘소리없이 들리는’

지난해에도 그랬듯이 올해도 속수무책이었다. 여름은 유래 없는 물의 재앙으로 몸살을 앓았다. 한강이 범람하지는 않았으나 그 수준에 육박함으로써 도시는 거의 마비되었고, 많은 도시가 침수되고 토산이 무너져 내렸으며 계곡이 터졌다. 이름난 계곡의 풍광이 흔적도 없이 사라진 경우가 허다했다.

사람들은 물에 쓸렸고 쓰나미에 덮혔다. 네 개의 태풍이 한반도를 휩쓰는 동안 우리가 할 수 있는 일은 고작 “거대한 태풍에 대비하라!”, “피신하라!”를 연신 외치는 것뿐이었다. 환경재해를 분석하는 전문가들은 앞으로 기상이변으로 인한 피해가 더 커질 것이라 단언한다.

구약의 재앙이 인간의 탐욕에 대한 신의 분노였다면, 현대의 재앙은 인간의 탐욕에 대한 인간 스스로의 재앙이다. 엄청난 자연재해의 원인은 근대이후 끝없이 확장을 거듭해가는 자연에 대한 인간의 신속한 파괴에 있다. 수 천 년의 시간보다 더 빠르게 인간은 탐욕스럽게 자연을 먹어치우고 있다.

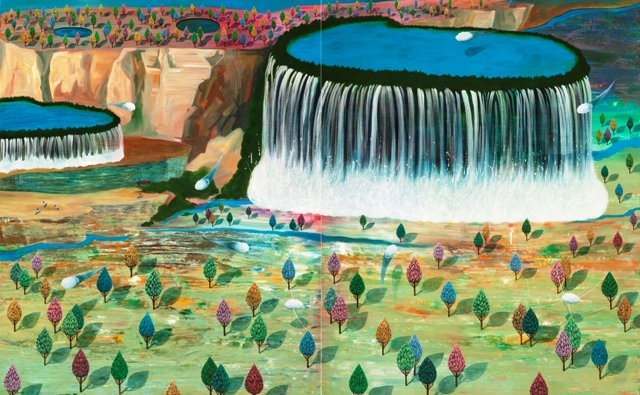

조태광의 ‘소리없이 들리는’은 물의 재앙을 다룬 것이다. 그는 첫 개인전에서 심판에 대한 현존성을 강조하기 위해 물의 연작을 선보였다. 그의 회화 전체를 살피면 그 현존성의 실태가 신이 아닌 인간으로부터 비롯되었다는 것을 알 수 있다. 그는 물의 징조를 제시하기 위해 자주 인공구조물의 거대한 수조를 보여주었으니까. ‘소리없이 들리는’에서 대홍수로 물을 쏟아 내리고 있는 호수는 자연이지만, 예언의 실현을 위한 예비된 호수일 가능성이 높다. 물의 심판이 시작되는 이 장면에서 우리는 물이 생명이 아니라 정화를 위한 예언의 실현임을 깨닫는다.

예언의 실현, 그는 왜 이러한 재앙의 예언을 회화로 실현하고 있을까? 또한 하필이면 그 재앙의 실체가 다른 무엇도 아니고 물이란 말인가? 그의 다른 작품에는 원자로의 공포를 다루고 있는 작품도 있다. 그것은 지난해의 일본 대지진과 쓰나미, 원자로 폭발을 떠올린다. 그러나 그것도 사실은 물과 연관이 깊다. 물의 재앙을 다른 방식으로 은유화 한 것이란 생각이다.

우리는 우리도 모르게 우리 스스로 재앙을 불러 들였다는 것을 인식할 필요가 있다. 더 많이가 아니라 더 적게, 조금씩만 소비하는 것이 필요하다. 자연의 광기는 실상 우리에게서 비롯된 것이라는 처절한 인식이 필요한 시점이다.

김종길 미술평론가·경기도미술관 교육팀장

로그인 후 이용해 주세요