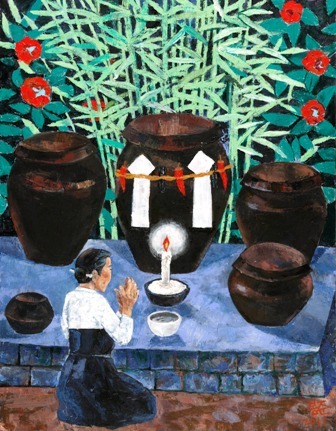

[그림읽어주는 남자]김봉준의 ‘장독간비나리’

가을이 깊다. 10월도 몇 잎 남지 않았다. 단풍들고 비 내리면 겨울이 성큼 올 것이다. 아침 저녁으로 찬바람 드는 것이 예사롭지 않다. 한 해 동안 진심으로 바랐던 것들이 얼마나 이뤄졌는지도 살펴야 하고 남은 두 달을 어떻게 살 것인지도 곰곰 헤아려야 할 터. 또한 나랏일이 크니 겨울을 기다려 소중한 한 표를 어느 임께 드릴 것인지도 생각해 볼 일이다. 이래저래 10월의 마지막은 마음이 먼저 번잡스럽다.

김봉준의 ‘장독간비나리’를 본다. 새마을 만든다고 옛 집 허물고 새 집 지은 뒤로는 뒤뜰 장독대도 거개가 다 사라졌으나 소망바라기의 마음은 지워진 바 없다. 어머니의 어머니로부터 쉬지 않고 이어졌던 비나리의 전통은 지금도 계속 되니까. 그곳이 장독대이든 안방이든, 동구 밖 마을 어귀 신작로든 창 밖 하늘이든 예나 지금이나 어머니는 가족의 평안을 빌고 또 비니까.

김봉준은 1983년 홍익대 탈반 후배들과 애오개소극장에서 미술동인 ‘두렁’의 창립예행전을 치루고 이듬해에 창립을 주도한다. 경인미술관 전시장에는 두렁이 추구했던 공동체 예술의 다양한 실험작들이 걸리고 마당에서는 굿판이 벌어졌다. 불교의 괘화를 현대적으로 변용한 걸개그림은 물론이요, 협동 창작의 여러 미술품들이 탄생했던 것. 더군다나 그들은 전통연희를 미술판으로 불러들여 살아있는 미술로서의 ‘산 미술’을 세상에 알렸다.

그리고 1980년대 후반, 김봉준은 미술운동의 시대를 지역문화운동으로 이끌고자 강원도 원주로 하방했다. 그는 그곳에서 지금까지 20여 년 동안 우리 문화의 풀뿌리라 할 수 있는 마을과 민족의 신화를 탐구했고, 그것의 원형에서 민중미학의 고갱이를 길어 올렸다. 마을미술 축전을 기획하거나 오랜미래 신화미술관을 개관했던 것은 그런 의중의 현실적 구현체라 할 수 있다.

그는 잊혔던 붓그림의 정신을 되살리더니, 최근에는 유화로 우리미학의 장면성을 그리고 있다. ‘장독간비나리’는 올 봄에 그린 것으로 새 해 새 소망의 마음을 그렸다. 어머니의 마음으로 그린 이 그림은 유화이면서도 우리 정감의 소박을 잘 표현하고 있다. 본래 ‘비나리’는 사물 가락에 얹어 띄우는 노래로 남사당패에 의해서 불려졌다. 천지신명께 진심을 담아 “비나이다. 비나이다”하는 비나리.

자, 이제 남은 두 달을 위해 번잡한 마음을 다잡고 새 해의 첫 마음으로 다시 비나리를 올릴 일이다.

김종길 미술평론가·경기도미술관 교육팀장

로그인 후 이용해 주세요