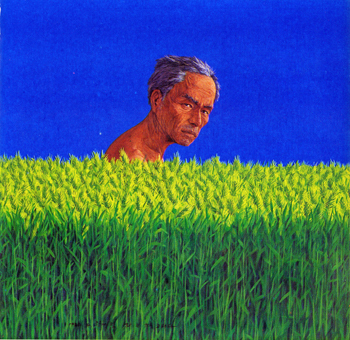

[그림 읽어주는 남자]임옥상의 ‘보리밭Ⅰ’

보리는 겨울의 황소바람으로도 자란다. 한겨울 모든 자연의 뿌리가 침묵의 겨울잠을 청할 때 보리는 오히려 생의 뿌리를 활성화 시킨다. 정월대보름 지나 소소리바람이 불어올 때면 보리 잎새는 대지를 푸르게 물들이며 싹을 힘차게 밀어올린다. 그러므로 보리는 봄을 부르는 푸른 호명소리라 할 것이다.

수천 년 이어진 우리 농경사회는 대보름의 만월(滿月)을 대지의 여신이 깨어나는 시기와 동일시했다. 그래서 대보름 뒤의 경칩(驚蟄)을 만물이 겨울잠에서 깨어나는 시기로 보았고, 이 무렵에 첫 번째 천둥이 치고 그 소리를 들은 벌레들이 땅에서 나온다고 ‘한서(漢書)’는 기록하고 있다.

달-여신-대지의 원리는 달의 상징구조를 이루는 여성ㆍ출산력ㆍ물ㆍ식물 등에서 살필 수 있듯이 ‘풍요의 원리’이다. 여신은 대지와 결합되어 만물을 낳는 지모신(地母神)으로서의 출산력을 가지는 것이 그 상징체계의 핵심인 것이다. 우리 민족이 대부분 정초와 대보름에 동제를 지냈던 이유는 그 때문이다. 첫 보름달이 뜨는 시간에 대지의 여신에게 풍요를 빌었던 것.

임옥상의 ‘보리밭Ⅰ’은 보리-남자(아버지)-하늘의 삼단구조로 되어 있다. 저 보리들은 경칩을 넘기고 천둥소리를 들으며 봄 햇살에 키를 키웠을 것이다. 대지는 살랑거리는 따듯한 아지랑이 봄바람에 보리 뿌리를 깊이 당기면서 밖으로는 보릿대를 쑥쑥 밀어서 키웠을 게 분명하다. 저 보리가 알알이 알갱이를 만들기 시작하는 시간은 그러나 피죽바람이 불어오는 시기이기도 했다.

과거 보릿고개의 가난은 참기 힘든 굶주림이었다. 아버지는 늘 논밭으로 나가 서둘러 익지 않는 보리를 언감생심으로 바라만 보았다. 잠에서 깬 대지의 여신은 풍요를 가져오지 못했고 아버지의 육체는 점점 대지로 파고들었다. 임옥상은 어머니 대지를 가꾸며 살았던 아버지의 황토 빛 건강한 육체를 보여주지만, 불안하고 심기 불편한 눈빛을 통해서는 암울한 미래 농경사회를 예지한다.

1983년에 제작된 작품이니 딱 30년이 지난 저 눈빛의 현재는 지극한 현실이 된 지 오래다. 대지의 신화 따위는 개발논리에 처박혔고 농경지는 어떠한 풍요도 약속하지 않는다. 천하의 근본이었던 농사를 하찮게 여기니 삶의 뿌리가 통째로 뒤흔들린다. 그러니 대보름이 되어도 여신은 깨어날 줄 모른다. 새 정부의 새 하루가 지났다. 첫 천둥에 대오각성하여 삶의 근본을 틔우기를 소망한다.

김종길 미술평론가ㆍ경기도미술관 교육팀장

로그인 후 이용해 주세요