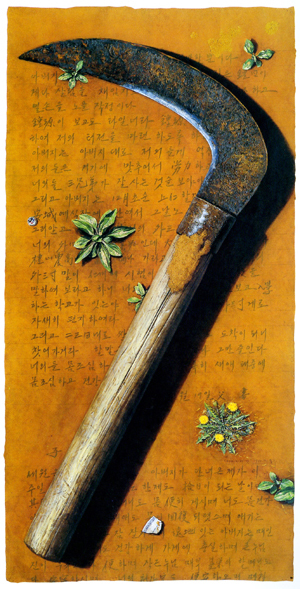

[그림 읽어주는 남자]이종구 ‘아버지의 낫’

경칩이 지났다. 입춘을 보냈고 정월대보름을 치룬 뒤의 일이니 이제 엄연히 봄이다. 입춘이나 대보름을 치루고 경칩을 맞이하는 것이나 다 새봄과 관련이 깊다. 정초부터 차오른 달이 만월이 될 때가 대보름이고, 그 만월이 다시 기울어서 그믐으로 가는 시간이 곧 경칩이다. 그 달의 차고 기우는 시간들을 보내면서 우리는 봄을 맞이하게 된다.

옛 사람들은 경칩 무렵의 봄비와 천둥소리를 달가워했다. 봄비에 대지가 잠깨어 새 순을 틔울 것이고 천둥소리에 벌레들이 생의 기지개를 펼 것이기 때문이었다. 태양이 아니라 달에 기대어서 대지가 움트고 봄을 부르는 것은 모두 ‘달=여신=대지’로 보았던 데에서 유래한다. 그것이 대지의 원리요 풍요의 원리였다.

이종구의 ‘아버지의 낫’은 그런 봄을 예비하는 아버지의 숨결을 엿볼 수 있다. 낫이 그려져 있는 바탕은 아버지가 작가에게 보냈던 편지다. 작가는 아버지가 또박또박 정성들여 쓴 편지글이 도드라지도록 두었다. 그림을 보는 관람객이 읽어볼 수 있도록 둔 것이다. 그래서 우리는 중간 중간 아버지의 ‘말씀’을 읽어보게 된다.

그 중 간추려서 살피면 “일손을 노을 작정이다”, “저의 터전을 마련하도록”, “아버지는 아버지대로 저의 들게 역점…저의들은 거기에 맞추어서 勞力하고”, “너의들 三兄弟가 잘 사는 것을 보아야”, “특히 새애 태중에 몸조심하고 건강”

이런 글들이 눈에 띈다. 작가는 이 편지를 아버지의 대지(大地)라고 생각한 듯하다. 편지를 황토 빛으로 물들인 뒤 군데군데 질경이와 민들레꽃을 그려 넣었다. 억센 농투성이 농부의 삶을 질경이에 비유한 것이라면, 그 삶의 바지런한 씨알트기를 민들레꽃에 비유한 것일 터. 논밭을 가꾸어서 알알이 생명의 알곡을 거두어들이는 그 씨알트기의 인생을.

그런 다음 그는 너른 대지 위에 거대한 낫 하나를 올려 두었다. 대장장이가 화로에 달군 쇠를 물에 식혀가며 달구질로 만들었을 낫의 육체는 마치 있는 그대로의 농촌을 투박하게 증거 한다. 손에 익어서 반질거리는 손잡이에서도 낫의 노동사를 엿볼 수 있다. 그러니 낫이 곧 아버지요, 아버지가 곧 낫이라고 해도 무방할 것이다.

봄이 오신다. 아버지는 낫을 들고 들로 산으로 돌아다니며 봄노동의 땀을 준비할 것이다. 아버지가 낫을 벼려서 새봄을 깨우듯 우리의 삶도 노동을 벼려서 새봄을 맞이할 일이다.

김종길 미술평론가ㆍ경기문화재단 기획팀

로그인 후 이용해 주세요