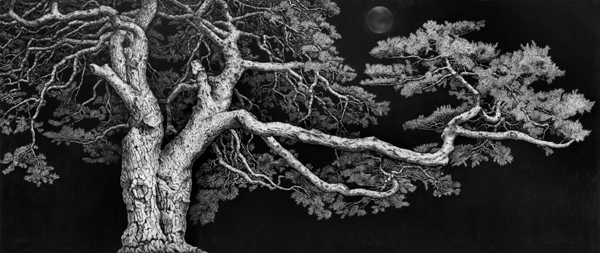

[그림 읽어주는 남자]이재삼의 ‘달빛, 心中月’

달이 아름다운 계절은 언제일까? 하늘이 높고 푸르러서 가을이 제격이라고 생각할지 모르겠다. 그러나 나는 봄이 참 어여쁘다고 생각한다. 요즘처럼 황사가 많아지는 날일수록 더더욱 봄의 달빛이 그립다. 숲이 겨울 채비를 하는 가을보다는 숲이 깨어나는 봄달의 나날이 더 신비롭다.

봄달의 신비를 체험할 수 있는 작품이 이재삼의 목탄화다. 그는 봄달의 풍경만을 그리는 것은 아니나, 봄의 달빛이 품어내는 풍경의 비경은 그의 목탄화의 백미다. 그의 목탄화는 그동안 소나무, 대나무, 매화, 폭포수를 제재로 다뤘다. 그것들은 극동아시아 한국의 철학적 사유체계에서 철학을 서화(書畵)의 미학적 기표 상징했던 오래된 사물들이요 풍경이다. 세 나무는 한겨울의 벗으로서 세한삼우(歲寒三友)라 불렀고 셋을 한데 어우른 말로 ‘송죽매’라고도 했다. 또한 매화와 대나무는 유교의 이상적 인간상인 군자에 비유해 사군자(四君子)의 하나로 손꼽았다.

삶의 철학으로 깊게 침윤되어서 너울거리는 그 사물들의 뜻에는 지조, 절개, 은일, 탈속, 우의, 신의, 겸허, 도덕과 같은 것들이 깃들었다. 그 뜻의 세계는 조선이라는 한 세계가 지향했던 이상이어서 사람은 누구나 뜻의 가치를 최고의 덕목으로 알았다. 또한 그 세계에서 뜻을 세우고자 하는 이는 자주 송죽매와 어울리거나 사군자의 곁에서 살았다. 아니 살고자 노력했으며 치열하게 닮고자 했다는 표현이 더 적절할지 모르겠다. 뜻과 이상의 철학을 높게 세워서 사물과 풍경에 물들여놓고 다시 사물과 풍경에의 은밀한 유혹을 일상화 했던 그들의 정신은 매혹적이기까지 하다.

그림의 형식은 [밤/달/달빛:목탄/면천/소나무]의 대비구도를 갖췄는데, 이 구도의 뜻을 달의 여성성과 나무의 남성성으로 풀이하는 경우가 허다하다. 그러나 그것은 새롭지 않다. 작가는 음혈(陰穴)을 이룬 곳에서 300년을 지속했던 소나무들-경북 군위의 소나무, 영양의 만지송, 하조대 소나무, 사인암 소나무-를 찾아 헤맸다. 단순한 노송들이 아니다. 달과 대지가 여성성으로 한 몸 한 기운이라면 소나무는 그들이 잉태한 음혈의 힘찬 뿔이라고 할 수 있다.

이재삼은 목탄이 “나무를 태워서 숲을 환생시키는 영혼”의 표현체라고 하고, 송죽매 너머에 “어둠 여백, 보이지 않지만 그 안에 비경이 있다”고 주장하며, 그리고 그 비경으로 들어가면 “달의 소리와 음혈이 그 안에 있다”고 강조한다. 즉 그의 그림은 ‘저 너머’로 향하는 하나의 문이라는 것. 봄달을 보거든 너머의 상상을 잊지 마시라!

김종길 미술평론가ㆍ경기문화재단 기획팀

로그인 후 이용해 주세요