[그림 읽어주는 남자]강요배의 ‘해(海)ㆍ풍(風)ㆍ홍(紅)’

봄 날씨를 삼한사온(三寒四溫)이라고는 하지만 올해처럼 심했을까? 추운 날은 너무 춥고 더운 날은 너무 더워서 옷을 갖춰 입는 게 영 불편했다. 갑자기 폭설이 내리더니 바람이 몰아치고 꽃들은 일찍 피어서 꽃 축제를 앞당겼다. 적응하기 힘든 봄 날씨다. 제주는 봄여름 가릴 것 없이 늘 그렇다. 오죽하면 바람도 칼바람이라고 하겠는가.

1993년 서울생활을 접고 제주로 귀향한 강요배 작가는 제주의 곳곳을 돌아다니며 제주풍경을 그리기 시작했다. 그의 작가노트에는 “맵찬 칼바람에 살점 깍이운 팽나무”, “휘몰려갔던 찬바람이 이제 물 실은 마파람이 되어”, “바람은 구름을 휩쓸어 황무지를 후려” 등과 같은 어휘들이 눈에 띈다.

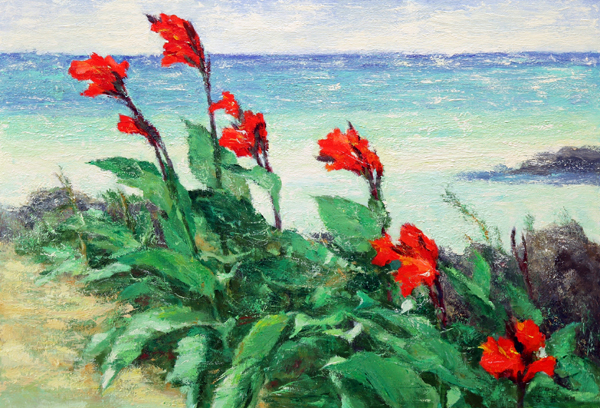

한 마디로 제주의 바람은 황무지를 후려치는 맵찬 칼바람이란 얘기다. 그의 작품에는 그래서 바람이 힘차다. 그의 회화 작법을 두고 ‘붓바람 붓춤으로 그린 그림’이라고 하는 이유다. <해ㆍ풍ㆍ홍> 에도 바람이 분다. 해(海)는 바다요, 풍(風)은 바람 홍(紅)은 붉은 칸나(Canna)다. 바람 부는 바닷가에 핀 붉은 칸나라는 뜻. 그러나 이렇듯 간단한 작품의 뜻풀이에는 깊고 숭고한 상징이 숨어 있다.

그는 제주 바다색을 명주(明珠)에 비교하곤 하는데, 명주는 빛이 고운 아름다운 구슬이니 명주바다는 빛 구슬의 바다이다. 칸나 뒤의 저 푸른 바다를 보라. 맑고 투명하지 않은가! 바람은 그 바다를 출렁이게 했다. 봄바람의 소소리바람조차도 황소바람으로 몰고 가는 게 제주 바람이니까. 지금 저 칸나는 그런 바람을 견디며 서 있는 것이다. 1미터 넘게 자라는 칸나의 둥근 대롱이 세찬 바람에도 부러지지 않고 꽃을 피운 모습이 꼿꼿하다.

강요배는 1992년에 제주 4ㆍ3사건을 주제로 한 전시를 개최했고, 그것을 『동백꽃 지다』로 묶은 바 있다. 붉은 동백꽃이 지는 모습에서 그는 이름 없이 쓰러져 간 희생자들의 넋을 보았던 것이다. 그러니 그는 아마도 긴 대롱 끝에 핀 저 칸나의 붉은 꽃잎에서 다시 그 넋의 숨결을 보았을 것이다. 제주의 땅으로 스민 주검들이 꽃으로 환생한 순간의 아름다움으로 말이다.

칸나의 꽃말은 행복한 종말과 존경이다. 5월 중순부터 파종을 시작하면 6월부터 여름 내내 꽃을 피운다. 그러다가 가을이 되면 칸나는 고구마 뿌리 같은 열매를 땅 밑으로 열어서 사람들에게 나눠준다. 제주 바닷가의 돌 틈과 길가에서 우리는 종종 제주 사람들이 파종한 저 칸나를 발견할 수 있다.

김종길 미술평론가ㆍ경기문화재단 기획팀

로그인 후 이용해 주세요