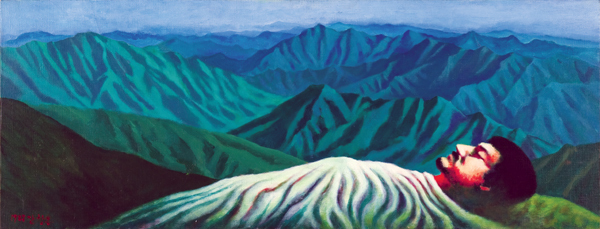

[그림 읽어주는 남자]안창홍의 ‘거인의 잠’

5월의 푸른 들머리를 넘었어도 아침저녁의 기온차가 좁혀지질 않는다. 해가 없는 이른 아침이나 저녁은 늦가을의 이슬저녁을 떠올릴 정도다. 사람들은 이러다 갑자기 불볕더위가 올 것이라고 걱정한다. 기상청의 설명으로는 구름의 위아래가 차고 더워서 그렇단다. 해가 지면 서서히 찬 공기가 내려와 대지를 덮으니 동틀 무렵이면 더 추운 것이다.

제 날을 잊은 계절이라지만, 봄이 아니고서야 산하가 어찌 이토록 새싹 물결이겠는가. 가지에서 틔워 올린 연푸른 잎들의 아지랑이가 고운 찻잎처럼 물들어 봄의 대지를 환하게 깨우는 것을 보라. 우리가 봄날의 변덕을 꾸짖는 사이에도 그렇게 산하는 푸르게 물들어 갈 것이 분명하다.

그러나 새싹이 트고 산하가 푸르게 물들어도 깨어나지 않는 게 있다. 사람의 마음이다. 어떤 연유가 있어 스스로 마음을 꽁꽁 닫아 놓으면 제 아무리 봄여름이 와도 그 마음은 깊은 그늘이요, 슬픔일 터. 안창홍의 ‘거인의 잠’을 보면서 나는 그런 마음의 그늘자리를 엿본다. 그림이 그려진 때가 1989년이니 불꽃처럼 타올랐던 한국사회의 미술운동을 생각해 볼 수도 있고, 1990년대로 넘어가기 위한 시대령(時代嶺)의 거친 숨소리를 떠 올릴 수도 있으리라.

태백산맥, 지리산, 아니 거대한 한반도의 산맥이 펼쳐진 산등성이에 누워서 긴 잠에 빠진 거인은 작가 자신이다. 그는 푸른 산하의 힘찬 맥줄기가 펼쳐진 곳에서 아직 흰 눈의 설맥(雪脈)을 이고 잠들어 있다. 그의 세계에는 아직 봄이 오직 않은 모양이다. 왜 그는 샛파란 산하의 녹음을 뒤로한 채 깊은 겨울잠에 빠져 있을까?

그는 2005년 인도여행 중 바라나시에서 ‘자화상-바라나시에서’를 그렸다. 그는 눈을 감고 물 위에 둥둥 떠 있다. 흘러가는 것인지 그저 떠 있는 것인지 알 수 없으나 그림에 ‘휴식’이라고 적은 것으로 보아 물에서의 휴식이라고 생각된다. 푸른 물결의 잔잔한 파동이 그의 몸을 감돌고, 나비 한 마리가 얼굴 위를 맴돈다. 그런데 눈을 감고 누운 이 장면은 ‘거인의 잠’과 똑 같다.

종종 그의 그림에서 ‘눈 감음’은 마술적 리얼리티로서 죽음과 초현실을 상징하곤 한다. 거인의 잠과 바라나시에서의 휴식은 잔말 없이 잠과 휴식이겠으나 아직 깨어나지 않은, 열리지 않은 ‘마음-자아’라고 생각해 본다. 우리에게 아직 따듯한 5월이 오지 않은 것처럼 말이다.

김종길 미술평론가ㆍ경기문화재단 기획팀

로그인 후 이용해 주세요