임진강ㆍ한탄강 굽이굽이 수천년 역사 간직

[생명과 평화의 땅 DMZ 재발견] 2. 강따라 흐르는 역사, 문화ㆍ유적

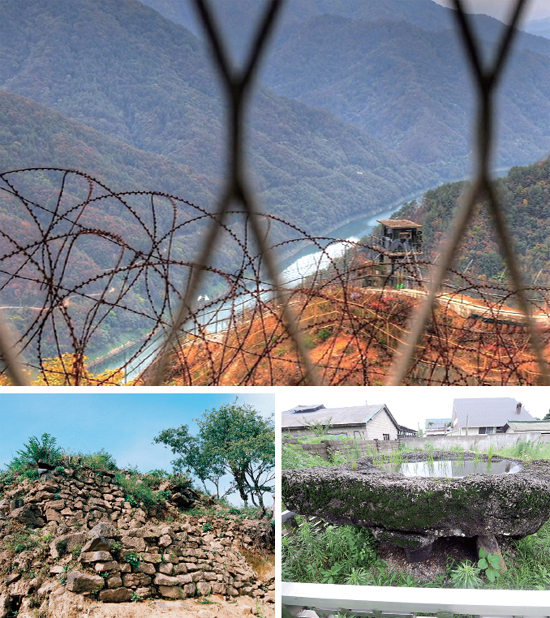

DMZ(비무장지대)는 좁은 의미로 남북의 군사력을 격리 배치하기 위해 군사분계선에서 남북으로 각각 2㎞씩 후퇴해 설치한 완충지역이다. 군사분계선 자체에는 철책과 같은 인위적 장벽은 없으나 생태, 문화ㆍ역사적으로도 공간이 닫힌 채 존재하고 있다.

이 때문에 군사분계선 내에는 전쟁의 상흔을 그대로 지닌 채 역사ㆍ문화 자원을 간직하고 있으나 면밀한 조사가 이뤄질 수 없었다.

DMZ는 한국전쟁으로 불가피하게 태어났지만 우리 민족의 삶 속에 함께 한 역사, 문화ㆍ유적은 한반도 허리를 굽이쳐 흐르는 임진강, 한탄강을 중심으로 수천년 동안 형성됐다.

DMZ 일대 역사는 전역에 산재한 문화재에서도 잘 드러난다. 경기개발연구원의 ‘살아있는 생태박물관 DMZ’에 따르면 경기도내 소재한 국가 및 도 지정 문화재 776개 중 국가지정문화재 45점을 포함한 160개가 DMZ에 자리하고 있다.

선사시대에는 임진강, 한탄강 유역을 중심으로 구석기 유물이 발견됐는데 연천 차탄리 고인돌ㆍ돌무지무덤ㆍ학곡리 고인돌과 파주 적성면 가월리 및 주월리 일대의 유적 분포 밀도가 높다.

한반도 패권 다툼의 장인 삼국시대에는 은대리성ㆍ당포성ㆍ호로고루성지ㆍ경순왕릉(연천)과 월롱산성ㆍ덕진산성ㆍ오두산성 등이 유적으로 남아있다.

고려시대에는 수도 개성과 인접한 곳으로 숭의전(연천), 윤관장군 묘ㆍ용미리석불입상(파주)과 조선시대의 이이선생 묘ㆍ신사임당 묘ㆍ자운서원ㆍ화석정ㆍ허준선생 묘ㆍ문수산성ㆍ반구정ㆍ황희선생의 묘(파주) 등이 임진강ㆍ한탄강 유역에 걸쳐 문화 흔적을 남겼다.

또 DMZ 일대 젖줄인 임진강과 한탄강은 예로부터 한반도의 물길로 이용돼 고려시대와 조선시대 수도인 개성, 한양을 중심으로 교역활동 기능을 담당한 나루터 32곳(도내 71곳)이 남아있다.

분단의 상처를 고스란히 안고 있는 DMZ 일대는 전쟁과 냉전의 상처가 그대로 세월 속에 쌓여 있는 전쟁박물관이다.

남북한의 행정 관할권 밖에 있는 특수한 지역인 판문점을 비롯해 옛 장단역 남쪽 300m 지점에 남아있는 철로를 가로지르는 죽음의 다리, 1ㆍ21 무장공비 침투로, 상승OP, 제1ㆍ3땅굴은 전쟁의 아픈 역사를 기억하고 있다.

구석기 유물ㆍ산성(山城) 등 DMZ 곳곳에 문화재 산재 교역활동 나루터 32곳 남아

시간이 멈춘 공간도 있다. 옛 장단역지, 옛 장단면 사무소, 연천군 급수탑은 비무장지대에 있어서 지금은 민간인을 찾아볼 수 없으나 한국전쟁 당시 사회상의 단면을 그대로 보여주는 귀중한 유산이다.

여기에 손에 잡힐 듯한 북녘 땅을 바라볼 수 있는 애기봉(김포), 오두산 통일전망대(파주), 태풍전망대(연천), 열쇠전망대(〃), 경원선 철도 중단점(의정부역~신탄리역) 등은 전쟁 때문에 어쩔 수 없이 고향을 등져야 했던 사람들의 위로 공간으로 자리 매김하고 있다.

분단의 아픔으로 태어난 DMZ 일대에는 또다시 민족 간 총부리를 마주하는 비극이 일어나지 않도록 하는 염원으로 도라산역, 도라산 전망대, 도라산 평화공원, 임진각관광지, 자유의 다리, 평화누리공원 등이 조성돼 이 땅의 평화통일을 기원한다.

역사의 흔적은 사람이 사는 마을에서도 존재한다.

대성동 마을과 기정동 마을은 남북한 간 가장 근접한 마을이다. 파주시 군내면 조산리에 위치한 대성동 마을은 남한에서 유일하게 비무장지대에 있다.

역사적으로 DMZ는 극도의 긴장감이 감도는 살아있는 냉정의 현장이다. 그러나 지구촌 마지막 남은 충돌의 현장을 목격하고 냉전체제가 하나의 민족인 남북을 어떻게 갈라 놓고 있는지 임진강과 한탄강 줄기를 따라 역사, 문화ㆍ유적의 스토리텔링 등 새로운 가치를 부여해야 한다.

김창학기자 chkim@kyeonggi.com

로그인 후 이용해 주세요