[경기도문화원의 시대공감]용인 '포은문화제'

정몽주의 충절ㆍ학덕 기려… 대한민국 명품 축제로 ‘우뚝’

하지만 안타깝게도 무분별하게 이뤄지는 지역 축제 대부분에 대해 내용 없는 빈껍데기 혹은 지자체장의 홍보용이라는 비판이 끊임없이 제기되고 있는 것이 현실이다. 이러한 가운데 올해로 11번째 열리는 용인의 ‘포은문화제’가 ‘제1회 대한민국 축제콘텐츠 대상’을 차지해 눈길을 끈다.

지역행사를 향한 숱한 비판에서 비켜나 내용이 알찬 축제로 인정 받은 포은문화제의 수상 비결에서 지역 문화예술축제가 지향해야 하는 새 지평을 확인할 수 있었다.

용인문화원(원장 김장호)이 주최하는 ‘제11회 포은문화제’가 지난 10~12일 포은 정몽주 선생 묘역 행사장(용인시 처인구 모현면 능원리)에서 펼쳐졌다. 포은문화제는 고려시대 충신이자 우리나라 성리학의 기초를 세운 포은 정몽주(1337~1392) 선생의 충절과 학덕을 기리기 위해 시작됐다.

무엇보다 지난 2003년 당시 문화관광부가 6월의 문화인물로 포은 선생을 선정한 것이 직접적인 계기가 됐다. 용인시의 대표적인 역사인물임에도 선양(宣揚)사업을 벌이지 못했다는 용인문화원 관계자들의 자발적 반성에서 이뤄진 것이다.

정몽주는 시조 ‘단심가’를 통해 알 수 있듯이 고려시대 충신이었으며, 우리나라에 성리학의 체계가 확립되기 전부터 성균관에서 자신이 연구한 독자적 학설을 가르친 뛰어난 학자다.

외교가로서도 명성을 떨쳤는데 왜국과의 불편한 관계를 직접 뛰어난 시문으로 풀어내고 심지어 당시 포로로 끌려가 있던 고려인을 함께 데리고 귀국할 정도였다. 우왕 즉위시 명나라 사신 채빈이 살해되는 사건을 해결해 고려와 명나라와의 국교를 다시 열게 만든 주인공도 정몽주 선생이다.

조선 건국에 뜻을 같이 하자는 이방원의 회유를 거절하고 돌아가던 길에 개성의 선죽교에서 희생당한 정몽주.

이후 용인에는 묘역을 중심으로 포은 선생 종가와 가묘인 ‘포은영당’(圃隱影堂ㆍ1679년 임금이 건축자재를 직접 하사해 지은 건물), 학문고 덕행을 추모하기 위한 ‘충렬서원’(忠烈書院), 두 왕조를 섬기지 않겠다는 뜻을 기록한 ‘묘표’와 ‘신도비’ 등이 남아 있다. 포은 선생의 묘소는 1972년 경기도기념물 제1호로 지정됐다.

이처럼 용인시는 정몽주의 묘소가 옮겨지면서 후손과 포은 선생을 숭배하는 유림이 몰려들어 그 학풍이 전해내려오는 자연스러운 지역 문화의 변화를 겪었다.

때문에 이 같은 인물 정몽주를 기반으로 한 포은문화제는 다함께 먹고 즐기며 반짝 경제 특수를 노리는 여느 지역축제들과 궤를 달리한다.

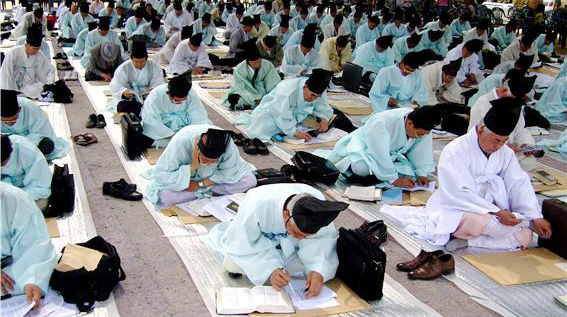

포은문화제는 성공적 개최를 기원하는 ‘고유제’를 시작으로 정몽주 선생이 복권돼 그의 고향인 경상도 영천으로 묘를 이장하는 모습을 재현하는 ‘천장행렬’, 유학에서 중시했던 관혼상제의 첫 통과의례로 남자가 상투를 틀고 관(冠)을 쓰는 ‘관례’, 유네스코 세계문화유산으로 등재된 종묘제례 의식을 차용한 정몽주 선생 ‘추모제례’ 등을 선보인다.

여기에 옛 과거시험을 재현하는 제11회 전국한시백일장, 경기도청소년국악경연대회, 국악ㆍ관현악ㆍ가곡 합창제 등 각종 공연, 조선시대 여성들의 삶과 생활문화가 고스란히 담겨 있는 규방공예 체험, 도자기ㆍ솟대ㆍ탁본 체험 등을 운영한다.

이처럼 용인 포은문화제는 현대사회에서 쉽게 볼 수 없는 전통 문화를 ‘진지하게’ 배우고 능동적으로 참여할 수 있는 장이다.

지자체가 예산 투입 후 경제적 측면의 효과만 따져 생산성을 창출하기 위해 자칫 흉내내기로 전락할 수 있는 전통 재현 프로그램을 10년 이상 기본 주요 프로그램으로 끌어왔다는 것만으로도 그 의미가 크다.

또 인근 지자체에서 수 십억원의 예산을 들여 진행하는 전통문화축제와 비교했을 때 1억원(2013년)이라는 적은 예산으로 일궈낸 행사라는 점을 주목할 만 하다.

당초 1억5천여만원이었던 시 지원금은 재정 악화에 3만여명이 찾는 ‘재미없는’ 축제로 낙인찍혀 가장 먼저 3분의 1가량 예산이 축소되는 대상이 됐다는 후문이다.

그런데 방방곡곡에서 열리는 지역 축제 가운데 내용이 우수해서 최고상을 탔다. 참 아이러니하지 않은가. 우리나라 지역 축제의 문제점과 지향해야 할 지점을 동시에 보여준다.

류설아기자 rsa119@kyeonggi.com

로그인 후 이용해 주세요