[그림 읽어주는 남자]이선경의 ‘Face’

갑오년을 생각하면 불현 듯 ‘혁명’이라는 말이 안에서 솟구치듯 떠오른다. 아마도 120년 전의 갑오농민혁명 때문일 것이다. 1894년 그때 민중들은 새 시대의 변혁을 위해 들불처럼 일어섰다. 그 들불의 불씨조차 조선말의 시대령을 넘지 못하고 쓰러졌으나 그 외침 그 뜻은 널리 산하에 스며서 샘물이 되고 강물이 되어 20세기를 흘렀다.

21세기 갑오년은 어떤 의미일까? 나는 집단이 아니라 개인을 생각한다. 우리 모두가 아니라 오직 나를 생각해 본다. 즉 ‘나’의 내부혁명을 말이다. 그러기 위해서는 나의 과거를 따지고 나의 현재를 되물어서 나의 미래를 상상해야 할 것이다. 나의 내부혁명이 곧 새로운 문화의 출발일 테니까.

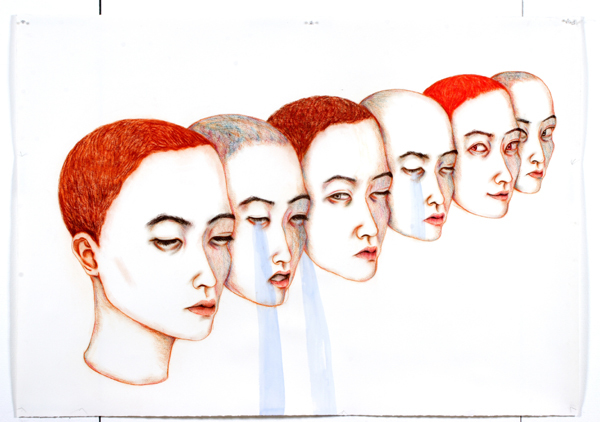

이선경의 ‘Face’를 천천히 보고 있으면 내 안에 얼마나 많은 내가 있는지를 알게 된다. 우리는 종종 나의 실체를 ‘단독자’로 인식한 채 고집스럽게 나의 나를 인정하려 들지 않는다. 이선경은 고백한다. 거울을 보고 있으면, 착하거나 사악하거나 혹은 순진하거나 음흉하거나 들여다보면 볼수록 저 아래 깊숙한 곳에는 셀 수 없을 정도의 많은 사람들이 불쑥불쑥 나타났다 사라진다고. 그 많은 사람이 바로 ‘나’(이선경)라고 말한다. 그것은 나의 페르소나들, 나의 가면들, 나의 다른 나일 것이 분명하다.

그런 ‘나’의 존재는 자폐상태에 갇혀 있는 듯 보인다. 갇힌 자아의 표정은 형용할 수 없는 우울과 슬픔의 감정을 드러낸다. 우물에 비친 얼굴처럼 투명한 표면 위에 떠 있거나 아니면 서늘한 창가에 서서 자신을 바라본 형상이다. 그 얼굴들은 우물에서 길어 올린 얼굴이고, 창에서 탈각해 낸 얼굴이 아닐까 하는 것이다. 그러니 저 트라우마의 비밀은 이선경의 작품을 잠그고 있는 자물쇠이며, 그것을 해제하는 일이란 열쇠구멍의 어둠을 환하게 하는 일일 터이다.

이선경의 욕망은 ‘나’의 존재성에 대한 쉴 새 없는 물음에서 비롯된다. 꽉 막힌 세상이 옥죄어 오는 실존의 자폐적 양상은 그러므로 어딘가에 몸을 숨겨야 하는 두려움이 아니라 그것을 향해 타전하는 살아 있음의 꿈틀거림으로 표출된다. 나의 가면을 한 꺼풀 두 꺼풀 벗어내고 진정한 실체로 접근하는 일, 깊은 속의 어둠으로부터 불쑥 솟아올라 창을 열고 튀어 나오는 일, 몸의 어딘가에 기생하듯 숨어 있다가 툭 터져 나오는 일, 거울에 거울을 맞대어 보듯 내가 나를 맞대어 무수한 나를 보는 일, 두 눈으로도 의심스러워 혜안을 밝히는 일, 그 모든 ‘일’들이 화면에서 생생하게 그려지는 것 바로 그것이 그가 표현하는 작업의 전모다. 그러니 이 초상들이야 말로 그의 숨이며 호흡이며 삶이고, 또한 새로운 나의 내부혁명을 위한 성찰일 것이다.

김종길 미술평론가ㆍ경기문화재단 정책개발팀장

로그인 후 이용해 주세요