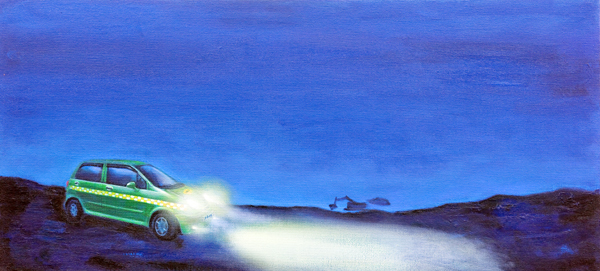

[그림 읽어주는 남자]홍원석의 ‘Headlight’

홍원석의 그림에는 자주 택시가 등장합니다. 화면 속에서 택시는 갈 수 없는 곳이 없습니다. 길과 다리는 물론이요, 어두운 하늘과 우주를 질주하기도 합니다. 하늘과 우주라고는 했으나 그 푸른 색 바탕이 바다가 아니라고 할 수 없고 또한 거대한 강물이 아니라고 할 수도 없습니다. 그의 행보는 제주 앞바다에서 서울 한강까지 쉬지 않고 이어지기 때문이죠.

그의 작품에 택시가 그렇게 많이 등장하는 데에는 한 가지 이유가 있습니다. 그는 어려서 택시기사가 되는 꿈을 꾸었을 만큼 그의 가족사는 택시와 긴밀하게 연결되어 있었다고 해요. 할아버지에서 아버지로 이어지는 택시 운전업은 직업이 아니라 거의 가업에 가까운 것이었기 때문입니다. 그래서인지 그는 택시에 대한 추억을 많이 가지고 있지요. 그의 추억은 우리가 생각하는 낭만적인 풍경과는 다소 거리가 있을지 모르겠어요. 그의 옆자리에는 오직 그를 위한 택시기사가 있었을 테니까요.

그러나 그는 택시기사가 되지 못하고 예술가가 되어야 했습니다. 화가 홍원석은 택시의 꿈을 처음엔 택시화(畵)로 완성하려 했던 것 같아요. 택시는 운전기사의 마음이 아니라 손님이 마음먹은 목적지를 향해 달려가듯이 택시화는 항상 어딘가로 질주하는 풍경의 그림들이었죠. 하지만 그는 그 그림들에서 무언가 만족스럽지 못한 결과를 얻었어요. 그러니까 그림으로만 존재하는 택시는 그의 꿈을 충분히 충족시켜주지 못했던 것이라고 할 수 있지요.

그가 ‘아트택시 프로젝트’를 시작한 것은 그 무렵이었답니다. 그는 우선 중고 경차를 하나 구입해서 아트택시로 리모델링한 다음 실제 택시처럼 운행을 하기 시작했어요. 사람들을 태우고 그들이 원하는 곳까지 ‘모셔다’ 드리는 택시 퍼포먼스를 터트린 것이죠. 그렇다고 그가 돈을 벌기 위해 그 프로젝트를 한 것은 아니에요. 그는 돈 대신 손님이 귀하게 생각하는 물건 하나를 받는 게 전부였고, 또 하나는 운행 중에 반드시 손님과 대화식 인터뷰를 진행하는 것이었답니다.

인터뷰는 스마트폰으로 촬영해서 곧장 유튜브에 올렸어요. 사람들은 그걸 보면서 무언가 신기한 일이 벌어진 듯 재미있어 했어요. 그는 제주 가시리 마을로 가서 마을주민들을 모셔다 드리는 아트택시 프로젝트를 했고 서울의 창동스튜디오와 경기창작센터에서도 유사 프로젝트를 했답니다. 그는 이제 작은 공동체 내부에서 예술의 잉여가치를 분배하는 ‘커뮤니티아티스트’로 거듭나고 있습니다. 그의 잉여는 자본의 가치로 환원할 수 없는 소중한 미학적 가치라고 해야 할 것입니다. 한 마디로 우리 사회를 비추는 ‘Headlight’인 셈이죠.

김종길 미술평론가ㆍ경기문화재단 정책개발팀장

로그인 후 이용해 주세요