추억의 3점슛 “그땐 그랬지”

프로농구, 3점 슈터 기근현상 되풀이 수비전술 발달·기량 저하가 주원인

지난 시즌 미국프로농구(NBA) 정규리그 MVP를 차지한 커리는 올 시즌 42경기에 출전해 평균 4.9개의 3점슛을 터뜨리고 있다. 그런 커리를 보면서 국내 팬들은 부러움을 드러내곤 한다. ‘우리나라에도 저런 선수 한 명쯤 있었으면…’하고 말이다. 슈터 기근 현상과 맞물리면서 이런 부러움은 더욱 커졌다. 실제로 최근 국내 프로농구에서 슈터라 할 수 있는 선수는 부산 kt 조성민 정도뿐이다. 우리나라 대표 슈터 계보도 이충희-김현준-문경은에서 끊긴지 오래다.

사실 문경은 서울 SK 감독이 현역으로 뛰던 시절만 해도 슈터는 여럿 있었다. 양경민, 조성원, 우지원, 김병철, 양희승, 김영만 등 팀별로 간판 슈터 한 명쯤은 보유하고 있을 정도였다. 걸출한 3점 슈터를 2명 이상 거느린 팀도 있었다. 지금은 배구기사에서나 볼 수 있는 ‘쌍포가 터졌다’란 표현도 당시 농구 경기에선 심심치 않게 등장한 단골 멘트였다. 그러나 현재로선 ‘그땐 그랬지’하며 되새길 추억이 돼 버렸다.

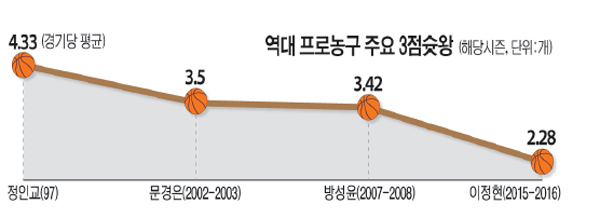

기록도 3점 슈터의 기근 현상을 방증한다. 26일 현재 올 시즌 프로농구에서 경기당 가장 많은 3점슛을 터뜨리고 있는 건 안양 KGC인삼공사 이정현(2.28개). 2009-2010시즌 이후 가장 높은 수치라곤 하지만, 과거에 비하면 한참 못 미친다. 프로농구 출범 이후 문경은 SK 감독이 마지막 전성기를 구가하던 2005-2006시즌까지 현재 이정현보다 3점슛을 많이 터뜨린 선수는 매년 6~7명은 족히 됐다. 3점슛왕 타이틀도 경기당 3.5개 안팎으로 성공해야 거머쥘 수 있었다.

전문가들은 수비 전술의 발달과 외국인 선수에 의존한 골밑 위주 공격이 3점 슈터의 입지를 좁혔다고 지적한다. 하지만 국내 선수들의 기량이 그만큼 떨어졌다는 이야기가 더 설득력을 얻는다. 허재 전 감독은 “문경은만 해도 상대 수비를 반 박자 차로 깨뜨리고 돌아 나와 슛을 꽂는 전문 슈터였지만, 지금은 그런 선수들이 보이질 않는다”고 했다. 이상민 서울 삼성 감독도 “기본기를 갖추지 못한 선수가 너무 많다”며 “대학농구만 해도 ‘요즘 대학에서 슛 연습 안 시키느냐’는 말이 절로 나올 정도”라고 말했다.

조성필기자

로그인 후 이용해 주세요