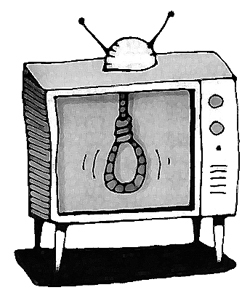

[천자춘추] 자살예방 위한 미디어의 역할

삶의 시련이나 고통을 만나 남은 것이라고는 오직 죽음뿐이라는 생각이 드는 순간, 괴테의 소설에 나오는 ‘베르테르’와 모차르트의 오페라 마술피리 속의 ‘파파게노’, 이 두 주인공은 다른 선택을 한다. 괴테의 “젊은 베르테르의 슬픔”에서 사랑하는 연인에게 약혼자가 있다는 것을 안 베르테르는 실의와 고독감에 빠져 권총으로 삶을 마감한다.

이 소설을 읽고 이에 공감한 사람들이 따라 자살을 감행한 것으로부터 베르테르효과(Werther effect)라는 용어가 유래되었다. 실제로 고 최진실이은주 등이 자살로 유명을 달리했을 때 자살률은 높아졌다. 이것이 베르테르 효과이다.

모차르트의 오페라 〈마술피리〉에 나오는 ‘파파게노’도 연인과의 이루지 못한 사랑을 비관해 자살하려 한다. 그런데 요정의 도움으로 죽음의 유혹을 극복하고 마침내 연인과 재회한다. 여기서 유래된 파파게노 효과(Papageno effect)는 자살하고 싶은 사람들이 삶에 대한 의욕을 갖도록 도와주면 자살을 막을 수도 있다는 것을 의미한다.

최근의 자살연구는 미디어 효과이론을 주목한다. 자살에 대한 상세한 보도가 또 다른 자살을 야기한다는 것과 자살에 대한 미디어 보도를 자제하면 자살을 고민하는 사람의 자살 충동을 예방할 수 있다는 것이다.

이는 미디어가 자살에 대한 보도를 어떻게 하느냐에 따라 자살을 조장할 수도 혹은 예방할 수도 있음을 알려준다. 이러한 이론은 직접 행동하지 않아도 보고 관찰하는 것으로도 학습된다는 사회학습이론을 근거로 한다.

그동안 미디어에서는 자살사고에 대해서 아주 세세한 사항까지 보도해왔고, 연예인 등 유명인이 자살하면 엄청난 양의 자극적인 뉴스를 재생산해왔다.

자살의 배경과 과정, 방법 등 속속들이 파헤쳐진 자살관련 정보들은 잠재적 자살 대상에게 하나의 문제해결 방법의 여지를 제공할 수 있고 때에 따라 학습되기도 한다. 우리나라는 현재 OECD국가 중 자살률 1위로 30분마다 한명씩 자살을 하고 있다. 미디어의 사회적 역할과 책임을 강조할 수밖에 없는 이유이다.

이주연 국제사이버대학교 상담심리치료학과장

로그인 후 이용해 주세요