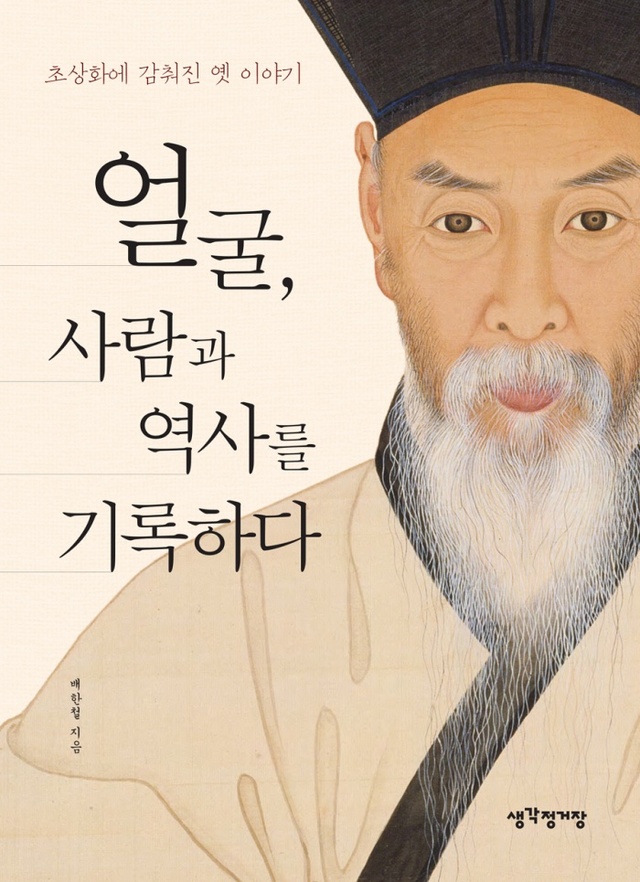

‘얼굴, 사람과 역사를 기록하다’ 초상화를 통해 역사를 살펴보는 책

사진 한 장은 열 마디 말보다 강력한 메시지를 전달한다.

사진이 없던 과거에는 초상화가 그 역할을 대신했다. 텍스트 위주의 우리 사학에서 초상화는 역사를 보는 시각을 넓혀 주는 소중한 유산이다. 때문에 초상화를 통해 조상들의 사상을 살펴보고, 초상화가 남아있지 않는 위인들의 실제 용모를 추적하는 것은 의미 있는 일이다.

<얼굴, 사람과 역사를 기록하다>(생각정거장 刊)는 초상화를 통해 역사를 살펴보고, 초상화가 현전하지 않는 위인들의 얼굴을 추적해보는 책이다.

저자는 ‘다른 각도로 보는 초상화’ ‘임금의 얼굴, 어진’ ‘시대와 위인을 담은 초상화’ ‘얼굴 없는 위인들’ ‘조선의 아웃사이더’ ‘화폭에 담긴 여인들’ ‘초상화 속 숨은 역사 찾기’ ‘거장들의 숨겨진 얼굴’ 등 총 8개의 카테고리로 초상화를 분석한다.

이중 ‘임금의 얼굴, 어진’에서는 초상화가 단 한점도 현정하지 않는 정조의 얼굴에 대한 흥미로운 이야기를 소개한다. 사도세자를 모신 화성 융릉에는 능을 지키는 문인석(文人石)이 있는데 여느 문인석과 다른 형상이다. 눈과 입술 등 굉장히 사실적인 안면묘사를 두고 유난히 효심이 깊었던 정조가 아버지의 묘를 지키기 위해 자신의 얼굴을 문인석에 형상화했다는 설이다.

봉황이 새겨진 금관도 쓰고 있고 무엇보다 문인석의 이목구비가 정조의 할아버지인 영조 어진과 비슷하게 생겼다는 점이 설득력을 더한다. 정조가 아버지를 모신 경모궁(현재 서울대 의대 자리에 있던 사당) 안에 자신의 초상화를 걸어두고 항상 부친의 사당을 바라보게 하기도 했다는 사실도 의미심장하다.

‘얼굴 없는 위인들’에서는 초상화가 현전하지 않는 인물들의 얼굴들을 추적한다. 우리가 천원 권 지폐에서 보는 퇴계 이황의 초상이 작가가 창조한 상상화라는 사실을 아는 사람은 드물다. 이황뿐 아니라 충무공 이순신, 김유신, 장보고 등 많은 유명 위인들의 초상화가 전해지지 않는다. 사료가 많을 것이라 생각되는 왕조도 마찬가지다. 조선왕조 초상화의 경우 1954년 한국전쟁 당시, 부산국악원으로 옮겨졌다 화재로 인해 대부분 불타버리고 말았다.

고려왕조의 초상도 왕릉에서 청동상이 발굴된 태조 왕건, 고구려 역시 대동강 지역에서 발견된 고분에 그려진 인물의 주인공으로 추정되는 15대 미천왕 정도가 전부다. 이러한 위인들의 초상이 어째서 오늘날 전해지지 않는지 살펴보고, 다양한 문헌과 후손들의 초상을 통해 생김새를 추론한다. 값 1만8천원

송시연기자

로그인 후 이용해 주세요