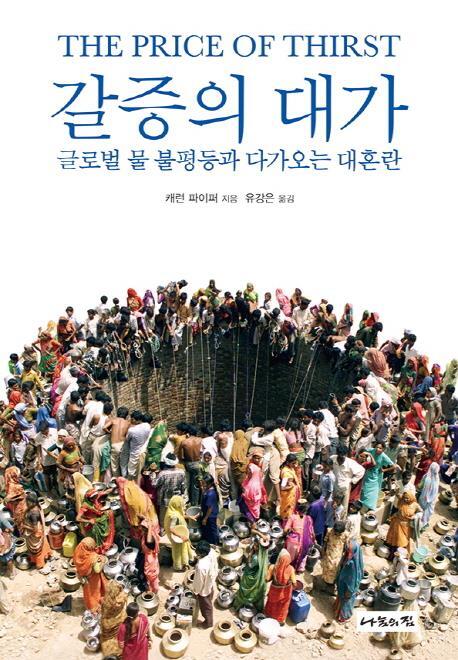

글로벌 물 불평등과 다가오는 대혼란 ‘갈증의 대가’

“석유로 많은 돈을 번다는 건 누구나 안다. 하지만 일군의 새로운 대기업들은 더 평범한 액체로 훨씬 더 큰 수익을 벌 수 있다는 사실을 깨닫는 중이다. 물이 바로 그 주인공이다.”

꼭 10년 전인 2006년, 뉴욕타임스는 “목마른 건 돈이 된다”는 제목의 기사에서 세계 물 시장의 가치를 수천 억 달러로 추산하며 이 같은 내용을 보도했다.

기업인들의 촉은 정확했다. 물을 돈 주고 사서 마시는 것을 상상조차 못했던 과거는 희미해졌고, 마실 물을 사고 정기배송 주문도 어색하지 않은 것이 현실이다.

급기야 물 부족에 따른 지구의 위기를 지적하는 목소리가 높아지고 지속가능한 물 산업 육성 등을 목표로 한 세계 물 포럼도 열리고 있다. 글로벌 물 불평등과 다가오는 대혼란, 그 해법 등을 담은 책 <갈증의 대가>(나눔의 집 刊)가 눈길을 끄는 이유다.

이 책은 로스앤젤레스타임스가 ‘수돗물을 쓰는 미국인이라면 누구나 읽어야 하는 생태 스릴러’라고 평한 <먼지 속에 남겨지다>와 <지도 제작의 허구들>을 펴낸 캐런 파이퍼가 저자다.

그는 세계 곳곳에서 각기 다른 형태로 이뤄지는 ‘물 사유화’를 살피고 기업과 정부의 공모를 짚고 있다. 이 중 물 사유화에 대해 물을 포함하는 거래에 ‘사적 동기’를 도입한 현상으로 정리했다.

1부에서는 세계은행이 성공적인 물 시장화의 본보기로 간주하는 칠레와 미국의 물 시장화를 비교한다. 칠레는 물 공급의 100%를 민영화한 반면, 미국은 서남부에서 물 은행에 투자하고 있다. 캘리포니아에서 물 억만장자들은 정부에게서 조용히 선물받은 물 은행에 물을 사재기한다.

칠레에서는 독재자 아우구스토 피노체트가 국가의 물을 민영화해서 80%를 수력회사인 엔데사에 넘겨 줬다. 저자는 이 두 사례를 기존 부유층에게 물을 선물로 주고 더 나아가 원주민들에게서 물을 빼앗는 결과를 의미하는 물 사유화라고 주장한다.

2부에서는 영국의 옛 식민지인 인도와 남아공 두 나라를 통해 식민지 댐 건설자들의 국제적 네트워크를 소개한다. 또 탈식민 국가의 민중들이 물 기업을 밀어낸 방법, 반식민 저항 전략에 바탕을 둔 전술과 성공 사례를 살핀다.

저자는 또 중동, 특히 이집트와 이라크로 시선을 돌렸다. 이라크에서는 미군에 의해 물 기반시설이 파괴되고 이후 점령과 재건을 거치는 동안 유럽과 미국 회사에 물 관리 계약을 넘겨주라는 압력이 이어졌다. 이 같은 민영화 전략의 역효과로 두 국가 모두 반란이 증대되는 결과를 낳았다고 주장한다.

정부와 기업의 은밀한 공모 사이에서 힘없는 자들이 겪는 갈증, 불평등한 현실은 불편하다. 그럼에도 저자는 “자기 목숨과 자유를 희생해 물 공급원을 지켜낸 사람들에게서 믿을 수 없을 정도로 놀라운 이야기”에서 희망을 전한다.

“세계 물 문제의 해법은 이미 존재한다. 자금과 정당성만 필요할 뿐이다. 해법은 대개 산 위에, 즉 게릴라 반군, 간디에게 영감을 받은 활동가들, 수자원 가까이에 사는 원주민들 가운데에 있다.” 값1만5천원

로그인 후 이용해 주세요