[천자춘추] 리더, 조직을 춤추게 하다

현직 육군대장 관사에서 ‘갑’ 질을 당한 공관병 사건이 세상에 드러났다. 최고위 지휘관의 위상에 비해 내용이 너무 쪼잔하고 추잡스럽다. 이런 사람이 어떻게 국방의 중책을 맡았는지 한심한 생각이 든다. 전장(戰場)에서 적에게 포위된 부하들을 반드시 구해낼 것이라고 믿을 수 있을까.

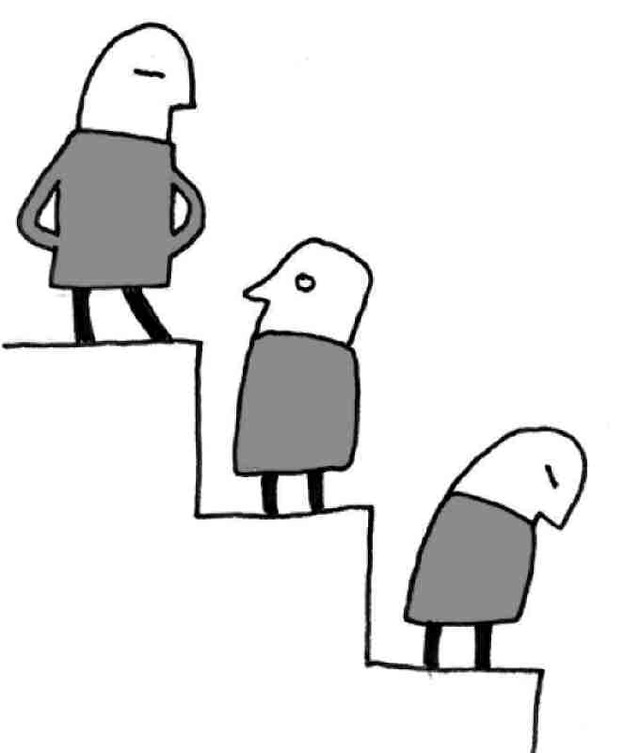

일반 기관은 기관장에 따라 상이한 조직문화가 형성된다. 자신의 경험만을 맹신하여 경청을 멀리하는 우두머리(Boss) 아래에서는 직원들이 자기 능력 이상의 결과를 상상할 수가 없다. 비난에 대한 두려움으로 수동적인 사고를 하기 때문이다. 리더(Leader)는 구성원 스스로가 주인 의식을 갖게 한다. 자율성을 가진 구성원은 창의적으로 사유하고 지적 순발력을 가동한다. 임진왜란 때 전라좌수영 수군들이 왜군을 두려워하자, 이순신은 ‘우리가 왜 싸워야 하는지’에 대한 ‘당위성’을 강조했다고 한다. 문제의 본질을 성찰하게 한 것이다.

리더는 촉진자(promoter)다. 구성원들을 칭찬하고 함께 결정하고 결과는 자신이 책임진다. 리더는 일이 삶의 목적이 아니라 과정이라고 생각한다. 그래서 훌륭한 리더십에는 감동이 있다. 리더는 그들의 생각과 능력을 꿰어 또 다른 리더로 키워낸다. 천막의 지지대를 보라. 혼자서 지탱하는 천막은 초라하나 여러 명의 리더를 세운 천막은 풍성하다.

소유하고 지배하려는 우두머리(Boss)는 많은 것을 잃으나, 존재의 의미를 일깨워주는 리더(Leader)는 사람과 조직을 다 얻는다. 구성원들이 스스로 움직일 때 조직은 강해진다. 독일의 관공서에서는 하위 직급이라도 주무관이 사실상 실권을 갖고 있다. 윗선에 줄을 대어 이룰 수 있는 일이 거의 없다. 상관의 영향력이 힘을 발휘할 수 없다는 것은 그 사회조직이 합리적이고 건강하다는 증거다. 세계대전을 두 번이나 일으킬 만큼 강한 저력을 가진 데는 그럴만한 이유가 구조화되어 있다.

‘존재’ 양식의 리더십은 민(民)이 본(本)이 되는 세상으로 가는 길이다. 명령과 비난으로는 사람을 움직이게 할 수 없다. ‘인간은 인간에게 지배당하게 창조되지 않았다’는 진리를 깨닫는 자만이 리더가 될 수 있다.

주용수

작곡가한국복지대학교 교수

로그인 후 이용해 주세요