[경기정명 1000년, 경기문화유산서 찾다] 16. 화성 궐리사

‘공자의 仁·정조대왕의 孝’ 가르침을 만나다

다산 정약용과 풍석 서유구 같은 조선 후기의 대학자들도 정조의 가르침을 받았다. 풍석과 다산은 정조의 신하이자 제자들인 셈이다. 정조는 공자를 힘써 배운 국왕이다. 정조는 공자를 ‘공부자(孔夫子)’로 높여 불렀다. <조선왕조실록>에 공부자란 표현이 총 31회 나오는데, 이중에서 <정조실록>에만 무려 11회나 된다.

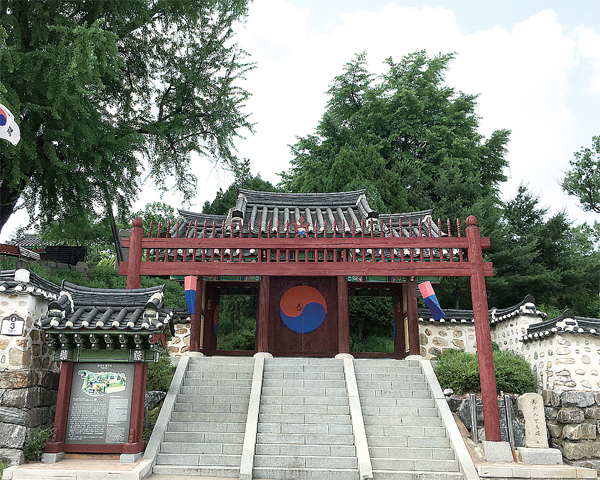

정조는 1792년에 공자의 초상을 모시는 사당 ‘궐리사(闕里祠)’를 건립했다. 궐리는 노나라 곡부에 공자가 살던 곳을 본떠 지은 이름이다. 오산의 화성 궐리사는 충청도 노성 궐리사와 함께 우리나라 2대 궐리사이다.

이곳은 공자의 64대손인 공서린(孔瑞麟, 1483~1541. 중종 때 승지, 경기감사, 대사헌 역임)이 낙향하여 강당을 세우고 강당 앞에 손수 은행나무를 한그루 심어 가지에 북을 달아 놓고 두드려 제자들의 학업을 독려하며 여생을 보내던 곳이다.

공서린이 별세한 후 폐허가 되었는데 그로부터 200여 년이 지난 정조 때에 어명으로 재건되어 매년 예조에서 봄가을로 석전을 봉행하였다. 흥선대원군의 서원철폐령으로 훼철되었다가 1894년에 다시 복원되었다. 이처럼 궐리사는 군사를 자처한 정조의 정치철학과 교육사상이 담긴 공간이다. 궐리사는 1994년 4월에 경기도 기념물 제147호로 지정되었다.

1974년 9월 경기도 유형문화재 제62호로 지정된 ‘궐리사 성적도’는 1904년 공자의 76대손인 공재헌이 중국 산둥성에 건너가 여성부가 조각한 진품 성적도를 들여와 그림과 글로 양면 조각한 108장에 공자의 일대기가 정리되어 있다. 피나무로 된 목판은 모두 60장인데 한 장의 크기는 세로 32센티미터, 가로 70센티미터, 두께 1.5~2센티미터이다.

궐리사 성적도에는 공자를 구심점으로 삼으려는 유림들의 구국의 일념이 담겨있다. 이후 당국의 지원을 받아 8칸의 강당과 성적도 판각을 보관할 수 있는 장각을 신축하였다. 공자문화전시관에는 1792년에 정조의 명으로 이문원에 보관하다 이곳으로 옮긴 공자의 진영을 비롯한 다양한 유물이 전시되어 있다.

■ 평등교육의 실천자 공자의 눈높이 교육

공자의 위대성은 2천500년 전에 이미 신분이나 계층의 차별이 없는 평등교육을 실천한 점이다. 아울러 특정 주제에 대한 문답을 통한 대화식으로 진행된 공자의 교육법은 질문이 사라진 우리시대에 절실한 부분이다.

<논어>를 펼치면 인(仁)에 대한 제자의 질문에 여덟 가지로 달리 대답하는 공자를 만날 수 있다. 제자의 학문적 수준과 그때의 상황과 형편에 따라 대답을 달리했던 것이다. 정치에 대해 묻는 제자의 질문에는 아홉 가지로 달리 대답하고 있다. 이처럼 공자는 제자를 가르칠 때 제자의 눈높이에 맞춘 교육을 실천했다.

공자는 말한다. “들어가서는 효도하고 나가서는 공손하며 근면하고 미덥게 할 뿐더러 뭇사람을 사랑하고 어진 이를 가까이 하라. 그러고도 힘이 남으면 글을 배우라”

이것이 공자 교육의 핵심이다. 인성교육이 절실한 이 시대에 공자를 주목하는 까닭이 여기 있다.

■ 궐리사를 세운 정조의 뜻

1790년 정월 초하룻날, 정조는 특별한 명을 내렸다. “올해 경술년은 바로 공부자(孔夫子)와 주부자(朱夫子)가 난 해이다. 성인이 태어나고 현인이 나신 옛날 경술년이 다시 돌아왔으니 마땅히 특별한 조치가 있어야겠다. 문묘에 나아가 선성(先聖:공자)을 참알하고 과거를 설행하여 선비들을 뽑을 것이니, 다음 달 초로 날을 잡도록 하라.”

공자의 탄생을 기념하여 특별 과거까지 열었던 정조였으나 이때까지는 공자의 초상을 모시고 있는 충청도 이성 궐리사에 부정적이었다. “전국 3백 60군데의 군현에 다 공부자를 제사지내는 곳이 있는데, 어찌 유독 이성에서만 향교 이외에 별도로 한 사당을 설치한단 말인가. …앞으로는 감히 옛 성인의 화상을 그려 봉안하는 서원을 설치하지 못하도록 예조의 관리에게 지시하여 각도에 공문으로 알리게 하라”고 지시했을 정도였다. 정조는 이성에 궐리사를 세운 것은 당파에서 비롯된 것으로 판단하고 있었다.

그러나 1792년 10월, 정조는 <수원읍지>를 통해 공씨가 우리나라에 건너와 맨 먼저 수원에 정착한 사실을 확인하고, 경기관찰사에게 궐리의 형태를 그림으로 그려 올리도록 지시했다. 이를 통해 구정촌에 궐리사란 사우(祠宇)가 있고 은행나무도 심어져 있으며 대대로 살고 있는 후손들이 있다는 사실을 확인한 정조는 경기 관찰사를 불러 궐리사 건립을 지시했다.

“궐리 옛터에다 집 한 채를 세워 내각에 있는 성상(聖像:공자상)을 모시게 하고 영당에 모셨던 진영(眞影)도 모셔다가 함께 봉안하고서 이름을 궐리사라 하라. 사우의 편액은 써서 내리겠다. 봄·가을로 지방 수령에게 향과 축을 내려 제사를 모시게 하고 제사에 쓰이는 제수들은 대략 이성 궐리사의 예대로 시행하되 한사코 정갈하고 간략하게 하라”

1793년 5월에 화성의 궐리사가 완공되었다. 6월에는 이문원에 보관하고 있던 공자의 진본 영정을 화성의 궐리사에 옮겨 모시도록 지시했다. 8월에 정조는 수원 유생들을 대상으로 과거를 베풀었다. 궐리사의 건립을 기념하여 시제를 “성상을 본부의 궐리사에 공경히 봉안하다 (祗奉聖像安于本府闕里祠)”로 삼았다. 이때 정조는 수원 유수가 거두어 올린 시권을 자신이 직접 채점했다.

<홍재전서>에 ‘궐리사에 정경(正卿)을 보내어 잔을 올리는 글’이 실려 있다. 이 글은 정조가 어머니 혜경궁 홍씨의 회갑연을 위해 화성으로 행차하던 1795년 윤2월 10일에 예조판서 민종현을 화성 궐리사로 보내 제향할 때 사용한 글이다.

공자의 사당이 / 부자지사夫子之祠

천하에 두루 퍼져 있는데 / 편어천하遍於天下

이제 화성에다 세우게 되었으니 / 의기화성義起華城

어찌 까닭이 없으리오 / 기무이야豈無以也

…

효경에서는 어버이를 드러냄을 말했고 / 효경현친孝經顯親

논어에서는 백성을 사랑하라 하였으니 / 노론애민魯論愛民

지척의 밝은 가르침을 / 지척명훈咫尺明訓

마치 순순하게 듣는 듯하네 / 약령순순若聆諄諄

이때 이곳에서 / 시시시경是時是境

어찌 정성을 펼치지 않으리오 / 갈부전침曷不展

이에 제기를 깨끗하게 갖추었으니 / 재견형두載豆

제문이 함에 담겨 있나이다 / 유문재함有文在函

■ 공자와 거닐며 교육의 장래를 생각하자

현재 궐리사는 공자 사당으로서의 기능과 교육기관으로서의 임무를 성실히 수행하고 있다. 공자의 정신을 전파하며 학교에서 가르치지 않는 것, 배우지 않는 것을 채워가고 있는 것이다.

필자는 여기에 두 가지를 주문하고 싶다. 먼저 교육의 형식을 새롭게 하는 것이다. 학교에서 질문이 사라진지 오래다. 입시교육이 낳은 우리 교육의 서글픈 현실이다. 궐리사에서 2천500년 전 공자가 제자들을 가르쳤던 문답법 교육을 시도해 보면 어떨까. 다른 하나는 교육 내용이다.궐리사에서 <논어>를 공부하되 정조와 다산이 읽었던 새로운 방식으로 강독하는 것이다. 아울러 정조의 <홍재전서>를 읽으며 정조시대의 문예부흥은 어떤 바탕에서 이루어졌는지를 찾아보고 정조의 리더십을 연구하는 일도 필요하다.

교육의 장래를 고민하는 학부모나 교사들이 궐리사를 찾으면 좋겠다. 교육에 관한한 공자의 교수법은 “오래된 미래”라는 말과 너무나 잘 어울린다. 500년 수령의 은행나무 무성한 그늘 아래서 <논어>를 펼쳐 “아는 사람은 좋아하는 사람만 못하고 좋아하는 사람은 즐기는 사람만 못하다.”라는 공자의 말씀을 음미해 보는 것도 좋으리라.

김영호(한국병학연구소)

로그인 후 이용해 주세요