[천자춘추] 만해와 함께하는 3·1운동 100주년

춘래불사춘이라는 말이 있다. 봄은 왔지만, 봄이 오지 않은 것 같을 때 사용하는 말이다. 보통 봄이 왔지만 봄이 온 것 같지 않은 날씨에 쓰곤 하지만, 이 말에 얽힌 고사처럼 상황적으로 좋아야 할 때에 좋지 않은 일이 일어났을 때도 사용하기도 하며, 경제적인 상황이나 사회적인 상황에서 인용되기도 한다.

경제나 사회적 상황 말고도 역사적으로도 이 말을 쓰기도 했을 것이다. 100년 전 1919년 3월 또한 봄이 왔지만 지금의 봄이 아니었을 것이다. 의병들의 무장독립 투쟁과 군대 해산으로 전국 지역으로 확산된 항일운동으로 인해 1919년은 일제 강점기이자 총독부의 무단통치가 절정을 이루던 시기이다. 인권적으로 학교의 교원은 칼을 차고 다니며 공포분위기를 조성하고, 헌병은 길거리에서 즉결 처분권을 가지고 무력을 행사했다. 경제적으로도 많은 토지와 식량을 약탈당해 생존의 기본권마저 주어지지 않고, 인간정신에 관해서는 감히 말을 꺼내기도 어려운 시기였다.

하지만 1919년의 3월1일 오후 2시, 봄은 왔지만 봄이 오지 않은 그때, 서울시 종로 탑골공원에서 학생 정재용이 민족대표 33인의 이름으로 독립선언서 낭독과 군중의 만세 함성이 시발점이 되어 한반도에 마침내 진정한 봄이란 무엇이었는지를 깨닫게 해주었다. 만세삼창은 독립선언서와 함께 한반도와 해외로 퍼져 나가 진정한 봄의 의미를 찾게 해주었다. 민족대표 33인의 독립선언서에는 그 의미가 잘 드러나 있다. 독립선언서에는 독립의 당위성과 독립의 자세, 그리고 그 정신이 담겨 있고, 이를 위한 행동강령으로 공약삼장이 들어가 있다.

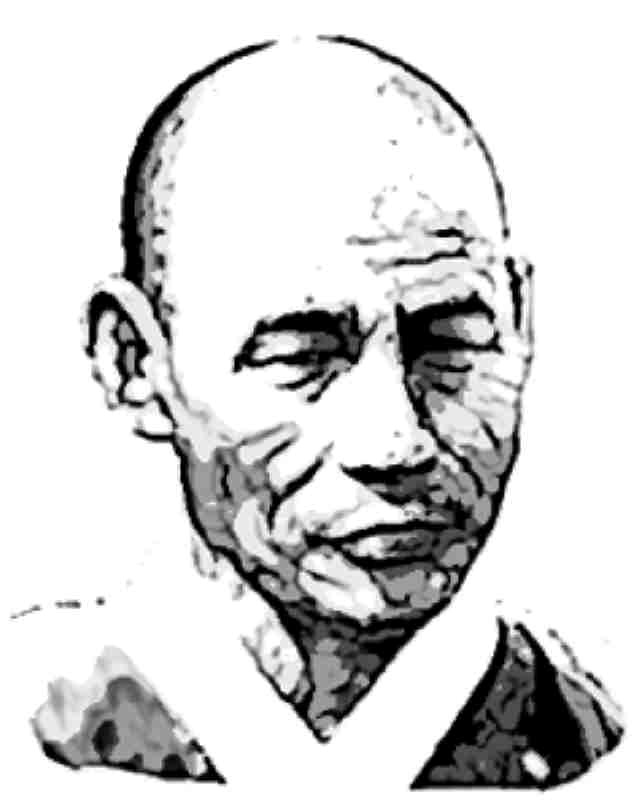

이 공약삼장을 작성한 분은 만해 한용운이다. 민족대표 33인의 한 명이자, 일제강점기 조선불교의 대표이자 개혁가였고, 문학적으로도 뛰어난 시인이기도 했다. 특히 만해는 인간의 정신을 중요시하여 1913년「조선불교 유신론」에서 인간정신의 개혁을 주장하였다. 독립선언서의 공약삼장에도 자유정신과 질서, 민족의 뜻을 중요시하고 그릇된 행동을 배척하였다. 또한 독립선언으로 인해 감옥에 수감되었을 때도 옥중에서 발간한「조선독립에 대한 감상의 개요」에서도 인간의 기본정신인 자유, 평등, 평화사상에 입각한 조선독립은 민족의 당연한 자존심이라고 했다.

그 외에도 만해가 승려로서 깨달음을 얻고 남긴「오도송」, 시인으로서 문학작품에 지고의 작품으로 남긴「님의 침묵」과 여러 시집들 등 만해의 행적은 정말 방대하고 다양한 곳에서 커다란 업적을 남기신 분이다. 우리 경기동부보훈지청과 경기도청, 교육청, 문화재청 등이 후원하는 3.1운동 100주년 특별기획전「3.1운동과 만해 한용운 특별전」에서 다양한 만해의 업적을 직접 경험하고 배울 수 있다.

2019년은 3.1운동 100주년이 되는 해다. 100년이 지난 지금도, 만해의 인간정신은 빛을 보고 있다. 수많은 애국지사와 순국선열의 피와 땀, 그리고 그보다 더 많은 국가유공자의 피와 땀으로 우리나라는 21세기 선진국반열에 다가서고 있다. 선진국 반열에서는 경제적 풍요와 함께 정신적인 풍요로움 또한 갖춰야 한다. 100년의 시간이 흐른 지금 자유·평등·평화의 만해의 인간정신이 우리 곁에서 숨 쉬시기를 바란다.

박용주 경기동부보훈지청장

로그인 후 이용해 주세요