[천자춘추] 저출산과 저출생

요즈음 일각에서는 ‘저출산’이라는 용어를 ‘저출생’으로 바꾸어야 한다는 이야기가 나오고 있다. 분명히 생물학적으로 여성만이 임신을 하고 출산을 할 수 있다. 그럼에도 왜 저출산이라는 단어가 문제가 되는 것일까?

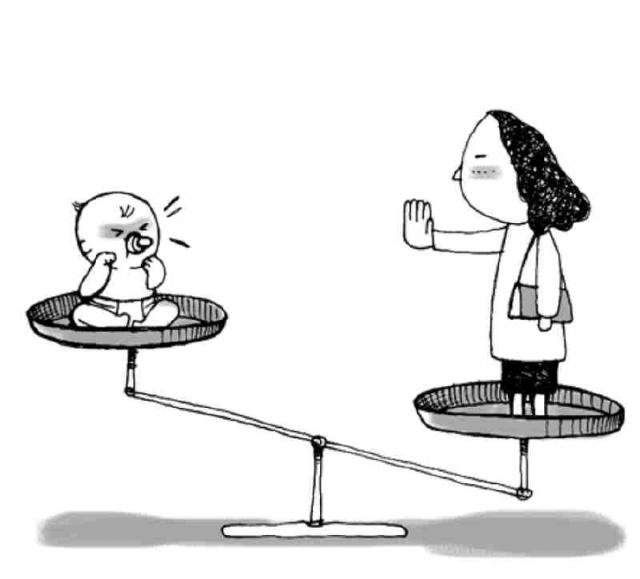

출산이라는 단어는 여성이 아이를 낳는 행위를 말한다. 따라서 저출산은 여성이 아이를 적게 낳는 것을 의미한다. 실제로 각종 사전에서는 저출산을 ‘아이를 적게 낳음’으로 정의하고 있다. 결국 저출산에 내포된 의미는 여성이 아이를 적게 낳는다는 것이고 따라서 아이가 적게 태어나는 것은 결국 여성의 책임으로 인식하게 되는 문제가 발생한다.

그러나 아이가 태어나는 것은 여성의 힘만으로 이루어지는 것은 아니며, 자녀 출산 후의 양육 및 교육의 책임이 여성에게만 있는 것도 아니다. 따라서 여성이 아이를 낳는 행위에 초점이 맞추어진 ‘저출산’을 대체하여 아이의 탄생 자체에 보다 방점을 두는 ‘저출생’이라는 용어의 사용이 제안되고 있는 것이다.

이제까지는 ‘출산’의 관점에서 아이를 낳지 않는 현상에 초점을 두다 보니, 저출생 문제에 대한 논점이 젊은 세대, 특히 가임기 여성의 이기적인 결정 때문이라는 식의 비난으로 이어지곤 했었다. 그러나 현실은 어떠한가? 물론 개인적인 선택으로 출산을 하지 않을 수도 있지만, 현실은 그리 녹록치 않다. 개인의 의사와 관계없는 난임 및 불임의 문제도 존재하고, 맞벌이 가족 및 한부모 가족의 경우 자녀를 안심하고 맡기고 키울 수 있는 사회적 인프라가 턱없이 부족하다.

뿐만 아니라 자녀에 대한 양육자(특히 엄마)의 무한한 돌봄과 지원을 당연시하는 우리 사회에서 자녀양육을 위한 경력단절은 흔히 일어나는 일다. 경력단절이 일어나게 되면 소득의 감소로 자녀양육에 대한 부담이 증가할 수 있고 사회적으로도 고급 여성 인력이 사장되는 손실이 발생한다. 여성이 경력단절 없이 경력을 유지할 경우 자녀에 대한 미안함 내지 죄책감은 덤으로 따라온다. 결국 이래도 저래도 우리 사회에서 자녀를 안심하고 양육할 수 있는 여건은 아직 많이 부족하다.

따라서 현재의 낮은 출생률의 문제는 아이를 낳지 않는 개인의 문제, 특히 여성의 문제가 아닌 아이를 낳기 어려운 또는 낳을 수 없는 우리 사회의 문제로 접근하는 것이 더 바람직하다. 실제로 여성의 역할에 대한 인식이 보수적이고 저출생의 문제를 사회적 여건의 개선이 아닌 개인에 대한 지원으로 해결하고자 하였던 국가들의 출산율은 여전히 낮게 나타나고 있음에 주목해야 할 필요가 있다.

그러므로 자녀의 출생과 이에 수반되는 양육은 여성과 남성 그리고 더 나아가 우리 사회가 함께해야한다는 인식의 전환이 필요하며, 따라서 우리가 해결해야 할 문제는 ‘저출산’이 아니라 ‘저출생’임을 기억해야 할 것이다.

노경혜 경기도가족여성연구원 연구위원

로그인 후 이용해 주세요