[항일독립운동 학교 유적지를 찾아서] 3. 가평 가평초등학교

“우리를 모두 잡아 가라. 그렇지 않으면 어서 잡혀간 사람을 내놓으라”

들불처럼 번진 결사 항전의 ‘독립의지·민족愛’

가평하면 우리는 잣과 잣두부, 그리고 북한강과 수려한 경치를 손꼽는다. 이곳은 예로부터 서울과 춘천 간의 교통요지 구실을 해 온 곳으로 3·1운동이 일어나기 전부터 많은 의병장을 배출한 곳이기도 하다. 이곳에는 개교한 지 100년이 넘는 학교가 자리잡고 있다. 1907년 6월 25일 진사 이덕규가 사립 가능학교로 개교하고, 1910년 4월 1일 가평공립보통학교로 인가되어 지금까지 그 자리를 지키고 있는 가평초등학교이다.

가평에서의 3·1운동은 1919년 3월 15일과 16일 양일간에 걸쳐 일어났다. 15일 시위에 이어 16일에는 전날 잡혀간 사람들을 구출할 목적으로 이어질 만큼 광범위하게 일어났다.

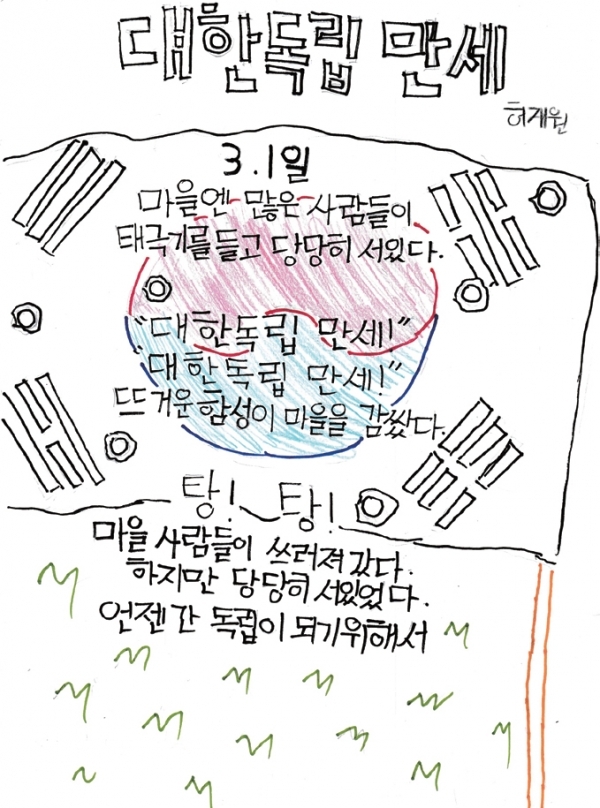

당시 이규봉과 그의 아들 이윤석, 제자 정흥교 등 가평초등학교 졸업생을 중심으로 북면 만세운동이 전개되었다. 3월 14일 서울에서 전달된 3·1독립선언서를 보고 가평초등학교 졸업생들과 함께 많은 사람들이 함께 하기로 결의하고, 그 사실을 알리기 위해 비밀통문을 돌렸다. 이에 동네 아낙네들이 1천800여 개의 태극기를 제작하였고, 3월 15일 마침내 목동리에 있는 북면사무소 앞에 집결하였고, 태극기를 앞세우고 군내면으로 이동했다.

이들은 가평군청, 가평공립보통학교, 군내면 사무소 등지를 돌며 만세행진을 벌였다. 이것을 본 헌병대는 시위 주도자로 보이는 이윤석 등 10여 명을 끌고가 헌병대에 가두었고, 이를 지켜 본 사람들은 그들을 석방하라고 요구하면서 만세운동은 식을 줄 모르고 지속됐다. 3월 16일에도 만세운동이 계속되었는데, 전날 만세운동으로 인해 이윤석, 정흥교 등 30여 명이 가평헌병분견소에 체포되자, 장기영, 정성교 등 200여 명은 이들의 석방을 요구하며 다시 북면 목동리로 나아갔다.

목돌리의 성황당고개에서 헌병대와 마주치자 장기영은 “우리를 모두 잡아 가라. 그렇지 않으면 어서 어제 잡혀간 사람을 내놓으라”라고 말하면서 결연한 의지를 나타내기도 하였다. 그러나 일본 헌병대의 지원과 가세로 해산되고 말았다.

가평에서의 만세운동은 일제 경찰에 체포된 사람만 70여 명이나 되었다. 이들 중 28명이 징역형을 받을 만큼 거센 만세운동이었다. 많은 사람이 체포되고, 탄압받았음에도 가평에서의 3·1운동은 기물을 파괴하거나 하지 않는 평화적인 만세운동이었다. 100년 전 그들에게는 함께 하는 사람들의 하나 하나 소중했고, 독립의지가 강했다. 당시의 가평공립보통학교 건물은 사라지고 없지만 그 자리엔 지금의 가평초등학교가 당시의 독립의지와 모든 사람을 소중이 여기는 마음은 그대로 남아 간직되고 있다.

윤용한 화성 고정초 교사

로그인 후 이용해 주세요