모든 과학의 발견에는 ‘양면의 날’이 있다

프리츠하버·카를보슈가 발견 ‘암모니아 합성법’

비료 만들어 식량 문제 해결 사람들 구했지만

산성비 생성하고 전쟁에선 독가스로 목숨뺏어

과학의 올바른 방향 다시 한번 생각해 봐야

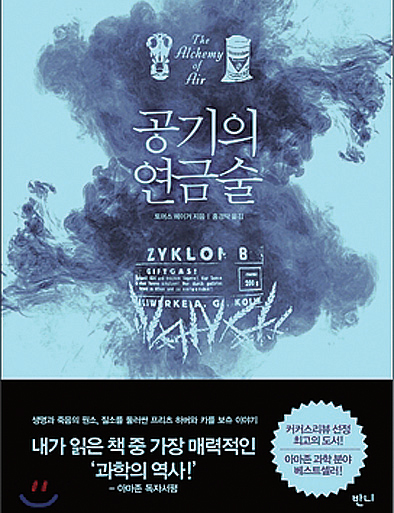

먼저 하버·보슈 공정의 빛에 해당하는 측면을 살펴보고자 한다. 하버·보슈 공정은 그야말로 세상의 수많은 사람들을 기근에서 구하고, 크룩스가 예언한 식량 문제 및 거대한 기근 문제를 해결할 수 있도록 도와준 일등공신이다. ‘암모니아 합성법’이라고도 불리는 하버·보슈 공정은 말 그대로 암모니아를 합성해 비료를 만드는 것인데 그 주재료가 바로 대기에서 가장 많은 비중을 차지하고 있는 질소. 그 중에서도 고정 질소이다. 암모니아를 합성하는데 사용되는 여러 촉매와 마찬가지로 질소는 고갈의 염려가 없기 때문에 앞으로 오랜 세월 동안 비료를 만들어 식량 문제를 해결하는 데 널리 쓰일 것이라고 사람들은 말했다. 그러면서 암모니아 합성법을 ‘공기로 빵을 만드는 방법’이라 칭했고, 하버더러 ‘현자의 돌을 발견했다’고 극찬했다.

그렇지만 고정 질소를 끌어와 암모니아를 합성하기 위해 과학자들은 생태계가 고정 질소를 사용하는 과정을 가속화했고, 많은 양의 합성 비료가 질산염의 형태로 물에 흡수됐다. 여기부터가 하버·보슈 공정의 그림자이다. 질산염이 다량으로 물에 흡수됨에 따라 물에서의 질산염 농도가 높아지며 데드존이 생겨났고, 물속의 생물들이 죽어가며 생태계 전체가 바뀌는 현상이 나타났다. 일부 아산화질소의 형태로 공기 중에 방출된 비료, 즉 질소산화물은 공기 중의 황 화합물과 함께 산성비를 생성하기도 했다. 대규모 단일 재배와 동물 사육이 증가하면서 토질이 나빠졌고, 식물의 병이 늘어났으며, 다양성이 감소했다.

뿐만아니라 제1차 세계 대전 당시 암모니아를 합성하기 위해 고안돼 만들어진 기계들은 독가스를 만들어내기 위해 사용됐다. 실제로 독가스는 전쟁에서 자주 쓰였고, 이는 독일에서 제1차 세계 대전을 ‘화학자들의 전쟁’이라고도 부르는 이유가 됐으며, 수백만 명에 가까운 사람들의 목숨을 빼앗았다. 기근을 피해 사람들의 목숨을 구하기 위해 만들어진 기계가 발견된 과학이 도리어 사람들을 죽이는 용도로 사용된 것이다.

하버와 보슈가 공기 중의 질소를 이용해 암모니아를 합성하는 연구를 시작하게 된 배경에는 크룩스가 예언한 거대한 규모의 기근을 해결하고자 하는 과학적 욕구와 이타심이 큰 자리를 차지하고 있었다. 이 마음은 곧 정치와 권력, 전쟁, 승리와 패배, 돈, 회사, 그리고 명예욕이나 책임감과 같은 개인적인 감정과 마주하게 됐고, 두 과학자는 처음의 생각과는 조금 거리가 있는 방향으로 나아가기 시작했다. 그렇다면 과학적인 욕구와 이타심이 여러 환경에 부딪히며 변화하는 과정은 진짜 과학의 세계일까, 아니면 과학으로 시작한 세계가 변질돼 가는 과정일까? 이것은 우리가 한 번씩 생각해보고, 훗날 우리가 과학계에 몸 담게 된다면 올바른 방향으로 나아가기 위해 다시 한 번 생각해보아야 할 물음이라고 본다.

박예은기자(오산 세마고 2)

로그인 후 이용해 주세요