[천자춘추] 말하기의 정치학

어려운 철학을 연구하는 철학자들에 의하면 ‘로고스(logos)’는 ‘말’이라고 하며, 이 고대 그리스 철학에서 나온 로고스라는 개념에는 다양한 의미의 진리, 이성, 논리, 법칙 등도 포함된다고 한다. 순수한 원초적 차원에서 이 용어는 사람들이 사용하는 말과 언어, 즉 ‘말하기’가 그 기원이 된다고 한다.

말하는 능력은 인간의 고유한 능력이다. 물론 곤충이나 동물, 심지어 식물도 신호를 보내고 고통과 기쁨을 표현한다고 하지만, 그것에는 진리나 이성, 논리나 법칙이라는 개념들이 적용될 여지가 빈약하다. 인간의 언어에는 문법적 질서가 있고, 논리적 논증과 주장들이 있다. 그래서 인간만이 언어를 사용하고 말할 줄 아는 것이다.

즉 인간의 언어는 논리와 법칙이 있는 하나의 체계를 형성하고 있다. 체계를 내포하고 있는 언어구조는 우리의 의식과 무의식에 내재하여 표현을 하게 하고 의사소통을 하게 만든다. 감정의 표현들도 언어의 체계를 통해 표출되는 것이다.

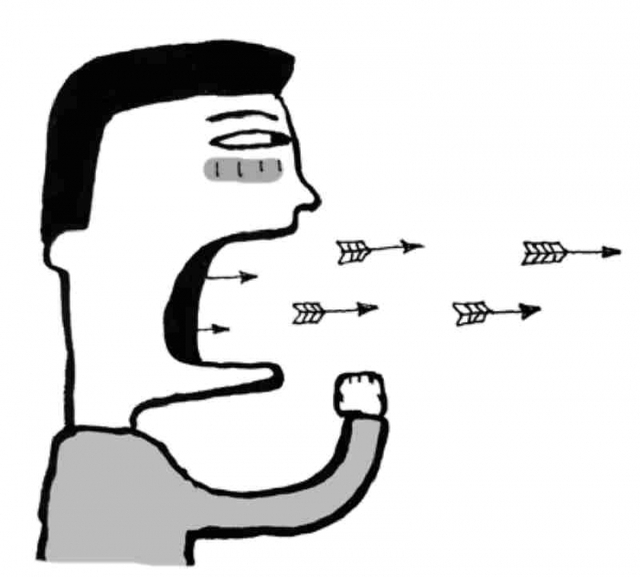

이렇게 구조화되어 있는 언어는 정치인들의 입과 글을 통해서 언론과 대중에게 전달되고 언론과 대중과의 상호작용을 통해 설득과 공감이 이루어지는 것이다. 언어의 체계를 벗어난 말과 문장들은 그래서 비난받게 되는 것이다.

언어의 체계는 또한 맥락과 연결된다. 그 맥락은 말하기의 전후 상황이라고 할 수 있는데, 전후 상황과 어울리지 않는 말하기를 구사할 경우, 정치인은 또한 비난을 면하지 못하게 된다.

체계와 맥락에서 벗어난 말하기는 결국 정치인에게는 독이 되는 것이다. 그 일탈한 말하기와 문장들은 체계와 맥락을 벗어났기에 이성을 잃은 비합리적 표현으로 전락할 수 있다. 체계는 ‘질서와 전통 그리고 도덕’을 말하는 것이고 맥락은 체계 내에서 빚어낸 ‘의미’를 전하는 것이기에 언론과 대중들을 향한 그 말이 합리성을 결여하여 구사된다면 환영받지 못하는 것이다.

그래서 ‘정치인의 말하기’는 한 국가 또는 민족이라는 언어공동체의 문화적 체계를 넘어서거나 그 체계가 구조화시킨 바탕에서 생성된 맥락을 도외시하고 함부로 구사되어서는 안 될 것이다.

어쩌면 현대 일부 사상가들이 지적하듯이 우리가 말하는 것이 아니라 언어의 체계가 우리를 말하게 하는 것일지라도 대중 속 정치인은 언어공동체의 체계와 맥락을 염두에 두고 말하기에 신중을 기해야 할 것이다. 항상 언론은 이를 신랄하게 비판하고 있다.

염종현 경기도의회 더불어민주당 대표

로그인 후 이용해 주세요