[천자춘추] 식민 적폐 용어의 반 역사성

2차대전 중 왜인들이 미혼 조선 여성을 군창(軍娼)으로 끌고 가 반인륜적 반인도적 상습 성폭행을 자행했다. 이 피해를 본 여성을 종군 위안부라 부르며 매춘행위를 하는 직업여성이란 뜻이다. 여자 근로 정신대는 노동착취를 당한 여성이다. 성 노예란 표현도 쓰고 있으나 일본과 한국에는 노예 제도는 없었다. 이 용어들은 왜인들이 전쟁 중 자행했던 자기들 치부를 감추기 위해 사용했던 자기변명 용어이지 결코 우리의 시각으로 붙여진 이름은 아니다. 그런데도 이런 식민 적폐 용어를 마치 공식 용어처럼 모두가 사용하고 있다. 용어 선택은 정명론으로 볼 때 문제 인식에서 심각한 차이를 유발한다.

조선시대에는 여종을 어머니로 둔 자식은 종이 되는 종모법으로 인해 여종은 상습적으로 주인에게 성폭행을 당하고도 낳은 자식이 재산을 불리는 수단으로 악용되었기 때문에 장려된 측면이 강하다. 병자호란 중에는 야인에게 포로를 잡혀간 사람을 ‘호로’라 하였고 ‘호로자식’이라는 멸시의 어원이 되었다. 호란 이후에도 청나라에서는 조선여성을 공물처럼 바치라고 요구했으며 이를 공녀라 했다. 그녀들은 탈출이나 속환으로 고국에 돌아왔지만 반기는 사람은 없고 합법적 이혼의 사유에 해당하여 여승으로 출가하거나 자살을 택할 수밖에 없었다. 인조는 홍제천에서 침례 의식을 행하면 속죄한다고 선포했으나 소용이 없었고 정절만 강요당했을 뿐이다. 돌아온 여성을 속환녀(贖還女) 또는 환향녀(還鄕女)라 하였는데 행실이 좋지 않은 여성을 비하하는 말의 어원이 되었다.

1908년 조선총독부는 ‘예인 기생’과 ‘매춘 창기(娼妓)’로 구분 짓고 허가증을 발급하고 권번(조합)에 소속케 하는 공창 제도를 운영하고 사창도 묵인해 이때부터 집창촌이 형성되었다. 매춘 창기를 다른 말로는 ‘유녀(遊女)’라 하였다. 이런 배경에서 1944년 일제는 여자 정신근로령을 공포하고 12세 이상 40세 미만의 배우자가 없는 여성이 군수공장 등에 투입되어 혹독한 노동착취를 당했으며 군 부대 내에는 군창(위안소) 설치하고 유녀를 두었다. 당시 일반 민중들 사이에는 ‘처녀 공출’이라 하여 놋쇠 공출이나 징용과 정신대와 함께 같은 의미로 인식하고 있었다. 군창 유녀들은 명백히 군수품으로 간주되었다.

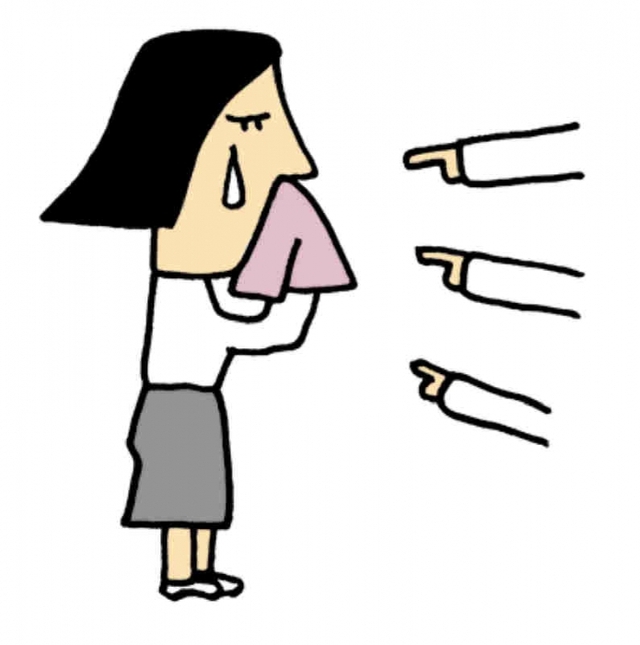

윤미향씨는 지난 30년간 ‘처녀 공출과 군창 유녀’에 대해 가해자인 일본에 사과와 보상을 요구하는 운동을 전개했다고 주장하고 있다. 그러나 ‘성 노예 정신대 문제 해결을 위한 정의 기억 연대’라는 요상한 명칭은 왜색 일변도이며 역사 의식과 윤리의식이 동시에 결여된 ‘식민 적폐’ 용어를 사용하고 있을 뿐이다.

진용옥 경희대 명예 교수

로그인 후 이용해 주세요