[2021 경기도 박물관·미술관 다시보기] 2. 광주 ‘만해기념관'

해방을 갈망한 ‘항일의 화신’, 봄바람과 함께 ‘마음속 부활’

“이순신 사공삼고 을지문덕 마부삼아/파사검(破邪劍) 높이 들고 남선북마(南船北馬)하여볼까/아마도 님 찾는 길은 그뿐인가 하노라.” 오늘을 살아가는 한국인들에게 들려주고 싶은 만해의 시를 한 편 들려 달라고 부탁하자 만해기념관 전보삼 관장께서 선택하신 시조다. “육사에서 만해 한용운의 정신에 대해 강의를 하다가 이 시조를 외워 수백 명의 생도들에게 기립박수를 받았지요.”라며 껄껄 웃는다. 학창시절에 만해 한용운의 시를 접한 대부분의 독자들은 ‘님의 침묵’이나 ‘나룻배와 행인’ 같이 봄바람처럼 부드러운 시를 먼저 떠올릴 것이다. 그러나 사상가로서 만해의 진면목은 세상에 제대로 알려지지 않았다.

만해가 3·1운동을 기획하고 천도교와 기독교, 불교를 조직했던 사실이야 잘 알려져 있다. 유교도 참여시키려고 경상도 거창 다전에 살고 있던 유학자 면우 곽종석을 찾았을 정도였다. 일본 검사의 심문에 대한 답변을 대신하기 위해서 옥중에서 작성한 ‘조선 독립의 서’를 통해 독립운동의 정당성을 논리적으로 설파하고 투쟁의 방향까지 제시했던 사상가였다.

3·1운동으로 대한민국이 건국되었으니 만해정신은 현대 한국인의 의식에 흐르고 있다고 해도 지나치지 않을 것이다. 유신과 군부독재를 비판하다 해직되었던 언론인 송건호는 ‘한국현대인물사론’에서 만해 한용운을 이렇게 소개하고 있다. “일제 강점의 식민치하에서 적 일본에 철저하게 비타협으로 일관하다가 비극적인 그러나 자랑스럽게 생을 마친 항일애국지사의 가장 대표적인 인물은 국외에서 단재 신채호를, 국내에선 만해 한용운을 들 수 있을 것이다. …우리 민족이 만해와 같은 지사를 그 암담한 적 치하에서 단 한 사람이라도 가질 수 있었다는 것은 한없는 자랑이요 영광이 아닐 수 없다.”

송건호에게 만해 한용운 관련 자료를 제공한 사람이 바로 만해기념관 전보삼 관장이다. 중학생 시절에 ‘님의 침묵’을 읽고 불경을 비로소 이해할 수 있었다고 말하는 그는 1981년, 서울 성북동 심우장에 만해기념관을 설립하여 만해정신을 세상에 알리기 시작했다. 공대 출신의 그가 철학을 전공하여 박사 학위를 받은 것도 만해 때문이다.

■ 만해와 남한산성의 행복한 만남

서울 성북동 심우장(국가사적 제550호)은 만해가 1944년까지 말년을 살았던 집이다. 조선총독부 쪽을 보지 않으려 북향으로 지은 심우장에 전 관장이 세를 얻어 만해기념관을 시작한 것이 1981년이다. 10년이 지난 1990년에 그는 기념관을 광주 남한산성으로 옮겼다. “심우장은 너무 외진 곳이라 사람들이 찾지 않아서 걱정, 너무 좁은 탓에 사람들이 대여섯만 찾아와도 앉을 곳이 없어 걱정이었던 곳이라 어디로 옮길까 궁리하다가 도시 사람들이 즐겨 찾는 남한산성을 선택하게 된 것이지요.”

만해기념관이 남한산성에 터를 잡은 것은 현명한 결정이었다. 역사 속의 남한산성은 단 한 번도 적에게 빼앗겨 본 적이 없는 난공불락의 철옹성이다. 그럼에도 일제는 남한산성이 마치 굴욕의 현장인 것처럼 역사를 왜곡했다. 구국의 성지 남한산성은 일제에 저항하며 시와 소설과 논설로 민족혼을 일깨운 만해의 정신을 알리기에 더없이 좋은 곳이다. 기념관을 이전하면서 전 관장은 ‘지금 여기에 집중하라’는 만해의 가르침대로 남한산성을 공부하기 시작한다. ‘남한산성을 사랑하는 사람들의 모임’을 만들고 그 역사·문화적 가치를 전파하다가 임창열 경기도지사와 운명적으로 만나게 된다. 남한산성에 대한 전 관장의 사랑과 열정에 감동한 임 지사가 산성 복원을 위한 재정지원을 약속하면서 복원사업은 탄력을 받게 되어 2014년에 유네스코 세계유형문화 유산으로 등재되었다.

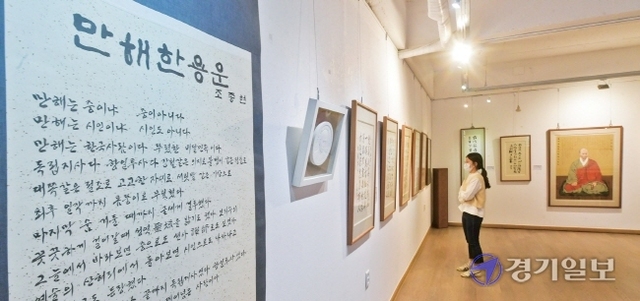

■ 자유를 향한 만해의 정신이 살아 있는 공간

전시실 곳곳에서 매화꽃 향기처럼 은은한 만해의 향기를 맡을 수 있다. 누렇게 바랜 자그마한 신문 조각이 눈길을 사로잡는다. “독립선언식의 광경-‘깃부다! 더욱 힘쓰라!’하는 한용운 연설 끝에 ‘독립만세!’” 1919년 3월1일 만세운동 현장을 보도한 동아일보의 단신이다. 또박또박 자필로 쓴 한글 시조 “이순신을 사공삼고”를 다시 음미해 본다. 서당을 다녔으나 만해는 한글의 위대성을 일찌감치 깨닫고 불경을 한글로 번역하는 사업에 정성을 쏟았다. 1914년에 펴낸 두툼한 책 ‘불교대전’에서도 불교의 지혜를 대중에게 전파하려는 만해의 평등정신을 느낄 수 있다.

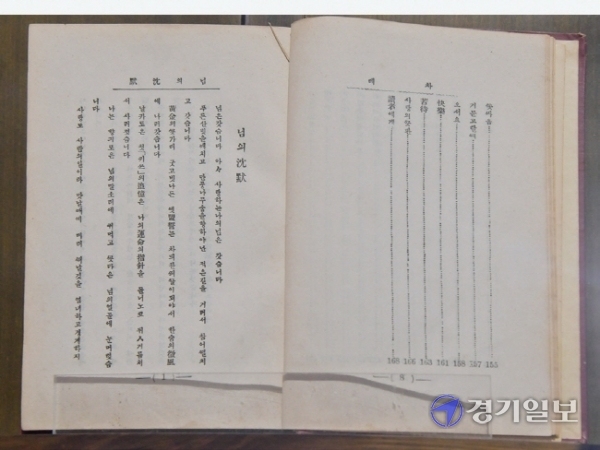

기념관 중앙에는 ‘님의 침묵’ 초간본이 전시되어 있다. 그 옆에는 “코리아는 동방의 등불”이 될 것이라 예언했던 인도의 시성 타고르의 시집 ‘키탄질리’가 전시되어 만해가 타고르의 영향을 받았던 귀중한 사실을 알려주고 있다. ‘님의 침묵’은 현재 다양한 언어로 번역되어 세계인들의 사랑을 받고 있다. 전시실을 안내하던 전 관장께서 외국어로 번역한 책을 전시하는 곳 앞에서 재미난 사연을 들려주신다. “한동안 ‘님’을 Love’로 번역했으나 현재는 ‘Nim’으로 표기하고 있지요.” 청년시절 만해는 가슴이 답답할 때마다 여행을 떠났다.

조선 팔도는 물론 압록강을 넘어 만주와 시베리아를 여행했으며. 현해탄을 건너 일본을 여행했다. 만해가 세계정세에 밝았던 것은 독서와 여행에서 얻은 것이다. 조지훈, 신석초, 김동리 등 만해를 따르던 유명한 문인들의 시집과 소설책도 전시되어 있다. 그동안 출판된 200여종의 ‘님의 침묵’이 빼곡하게 전시된 곳에서 표지 디자인과 서체의 변천을 살펴보는 것도 재미있겠다. 항일무장투쟁의 영웅 일송(一松) 김동삼 장군의 사진에 어떤 사연이 숨어있을까. 김동삼 장군과 친밀하게 지내던 만해는 장군이 서대문형무소에서 옥사했다는 소식을 듣고 형무소로 달려가 시신을 거두어 심우장에서 손수 염을 하고 장례를 치렀다.

기념관은 매년 3~4회의 특별 기획전을 통해 만해 한용운을 재조명하고 있으며, 지역민과 관람객을 대상으로 전시연계교육 프로그램을 운영하고 있다. 지난 10년 동안에 진행한 특별전의 주제만 살펴봐도 기념관이 추구하는 생각을 읽을 수 있다. ‘만해와 석주-스승과 제자’(2010), ‘또 다른 님의 얼굴, 달마’(2011), ‘설중매, 만해 한용운’(2012), ‘만해 한용운, 무궁화로 피다’(2013), ‘남한산성 역사 문화’(2014), ‘만해 한용운의 님의 침묵과 심우장’(2015), ‘만해 한용운과 심우장 사람들’(2016), ‘만해와 효동 임환경, 효당 최범술’(2017), ‘3·1운동과 만해 한용운’(2018), ‘만해 한용운과 애국지사들’(2019), ‘우당 유창환과 일차 유치웅 부자’(2020) 등이다. 이처럼 만해기념관은 만해 한용운을 새롭게 조명하는 특별전을 꾸준히 열어 한번 찾은 관람객이 다시 찾아오도록 변신하고 있다. 자료를 바꿔 끼울 수 있는 특별한 액자를 제작한 것도 이런 노력을 하면 얻은 기념관만의 아이디어이다. 지난해에 연속 기획한 ‘남한산성의 사계’와 ‘강희갑 작가 일출 사진전’처럼 남한산성을 알리는 기획전도 자주 열고 있다.

■ 이 봄에 만해를 만나자

만해의 오도송(悟道頌)은 만해의 진면목을 보여주는 시편이다. “‘정사년(1917) 12월3일 밤 10시 무렵 좌선 중, 바람이 불어 뭔가 떨어지는 소리를 홀연히 듣고 그동안의 의심스런 생각들이 환하게 풀렸다. 이에 시 한 수를 얻었다.’ 남아란 어디나 고향인 것을(男兒到處是故鄕)/그 몇 사람 나그네 근심 잦단 말을 일렀는가(幾人長在客愁中)/한 마디 큰소리 질러 삼천 대천 세계 뒤흔드니(一聲喝破三千界)/눈 속에 복사꽃 붉게 붉게 흩날리네(雪裏桃花片片飛).”

1년 넘도록 이어지는 코로나19도 힘겨운 데 청렴해야 할 공직자들의 만연한 일탈에 청춘들이 가야 할 길을 몰라 방황하고 있다. 어찌 살아야 잘 사는 것일까. 오는 주말에는 남한산성을 찾아보자. 솔향기를 가득 풍기는 산성을 걸으며 가슴에 가득한 먼지를 털어낸 다음 만해기념관을 찾아보자. 해방의 그날은 반드시 오고야 말리라는 믿음의 불씨를 품고 흔들림 없이 살았던 만해를 만나면 어떤 가르침을 받을 수 있지 않을까. 봄이 오고 있다.

김영호(한국병학연구소) / 사진=윤원규기자

로그인 후 이용해 주세요