[2021 경기도 박물관·미술관 다시보기] 14. 파주 '벽봉한국장신구박물관'

‘경기도 무형문화재 18호 옥장’ 김영희 선생, 2014년 개관… 작지만 속이 꽉 찬 박물관

1층 전시관 보석 원석 관람객 눈길 사로잡아... 지하1·2층 상설전시실·기획전시실 들어서면

조선왕실 어보·옥책 등 ‘궁중 장신구’ 탄성... 무형문화재 손길로 재탄생 한 ‘문방제구’展

“작지만 충실하네요.” 벽봉한국장신구박물관을 함께 둘러 본 지인의 소감이다. 파주 헤이리에 자리 잡고 있는 벽봉 한국장신구박물관 상설전시실에 들어서면 궁중유물박물관에 온 것이 아닌가 하는 착각마저 불러일으킨다.

박물관에서 옛사람들도 몸치장에 관심이 많았다는 사실을 새삼 발견하게 된다. 신라와 고려는 물론 유학을 신봉한 조선의 왕과 양반사대부들까지 장신구를 애용했다는 사실에서 인간의 원초적 욕망을 읽는다. 옥은 몸을 치장하는 장신구의 주재료였다. 옛사람들이 옥을 얼마나 귀하게 여겼는지 알려주는 유물이 있다. 경주 황남동과 노서동에서 출토된 신라 금관은 역사상 가장 화려하고 장엄한 구성미를 갖춘 유물로 꼽힌다. ‘출’(出)자 모양의 세움장식과 사슴뿔 모양을 뒤에 덧붙인 금관을 장식하는 것은 바로 굽은 청옥과 비취옥, 옥구슬이다.

■옥공예와 매듭에서 한국미를 발견하다

옛사람들이 돌 중에 가장 아름다운 것으로 옥을 꼽았을 뿐 아니라 옥을 몸에 지니면 좋은 기운을 받고 잡귀를 물리칠 수 있다고 믿었다. 그래서일까, 경주 천마총에서 출토된 유물의 7할이 옥 종류의 구슬이다. 옛사람들은 옥의 은은한 광택을 ‘인’(仁), 투명하고 맑은 빛깔을 ‘의’(義), 두드리면 나는 맑은 소리를 ‘지’(智), 깨져도 굽히지 않는 성질을 ‘용’(勇), 예리하지만 상하지 않게 하는 것을 ‘엄’(嚴)이라며 옥의 오덕(五德)을 찬양했다. 오덕을 갖춘 황옥(黃玉)으로 왕의 권위를 나타내는 옥새를 만들었다는 사실에서 이러한 관념을 확인한다.

파주 헤이리 예술마을에 자리한 벽봉한국장신구박물관(관장 김영희 신옥순)은 옥을 갈고 다듬어 유물을 되살려내고 전시를 통해 우리 옥공예의 우수성을 알리는 곳이다. 박물관에서 신라, 고려, 조선을 거쳐 현대까지 이어지는 옥공예 장인들의 예리한 눈길과 섬세한 손놀림, 그리고 사명감과 자부심을 생각하게 된다. 물론 그것은 설립자 벽봉 김영희 선생이 ‘경기도 무형문화재 18호 옥장’이기 때문일 것이다. 매듭 전수자인 부인 신옥순 관장은 김 옥장의 옥공예 작품을 소재로 매듭을 연구하며 지도하고 있다. 부부가 합심해서 운영하는 박물관답게 전시물도 옥공예와 매듭이 중심이다. 유물 재현에서 빠트릴 수 없는 작업이 철저한 고증인데, 안지원 학예연구사는 먼지 쌓인 문헌을 뒤져 관련기록을 찾아내고 분석하여 옥장이 재현하는 작품에 힘을 싣고 있다.

신라 금관에서 보듯 한국은 물론 이웃나라 중국과 일본에서도 일찍부터 옥을 가공해 장신구로 활용해왔다. 대만을 여행해 본 사람이라면 대만국립고궁박물관에서 취옥배추를 보며 장인의 솜씨에 감탄했던 기억을 떠올릴 것이다. 그처럼 옥으로 배추의 빛깔과 모양을 생생하게 표현해 낸 유물이 몇이나 될까. 그러나 한국의 옥공예도 중국에 못지않았다는 사실은 사람들이 잘 모르는 것 같다. 한국 옥공예의 수준과 품격이 얼마나 높은 지를 한국장신구박물관을 둘러보면 이내 깨닫게 될 것이다. 그렇다면 한국 옥공예의 특징은 무엇일까? “천연재료 자체의 자연스러움과 여백을 살리는 한국적 미가 담겨 있지요.” 안 학예연구사는 옥공예에서 발견되는 한국의 미를 여백과 자연스러움이라 풀이한다.

■왕실의 위엄과 권위를 보여주다

2014년에 문을 연 벽봉한국장신구박물관은 속이 꽉 찬 배추 같다. 1층 전시관에 들어서면 창가에 진열된 보석 원석들에 눈길이 쏠리기 마련이다. 원석의 표면을 다듬은 것들이다. 박물관에 있는 대부분의 원석들은 일반 관람객들의 눈에는 평범한 돌덩어리에 지나지 않는다. 그렇다. “청산 속에 묻힌 옥도 갈아야만 광채나네”라는 ‘학도가’의 가사처럼 옥은 갈고 다듬어야 비로소 빛나는 보석이다. 지하1, 2층에 있는 상설진시실과 기획전시실을 둘러본다. 조선왕실의 권위와 위엄을 보여주는 어보와 옥책, 대한제국 왕실에서 사용된 궁중 장신구와 패물에서 장인의 숨결이 느껴진다. 1991년 4월 한ㆍ일 간에 체결된 ‘영왕가에 유래하는 복식 등 양도에 관한 협정’에 의해 반환 받은 유물들이다. 영왕과 영왕비의 옥대, 규(圭), 대삼작노리개[佩], 동자삼작노리개, 대봉잠(大鳳簪) 등 문화재청 국립고궁박물관에 소장하고 있는 영친왕 일가의 유물을 김영희 옥장이 복원ㆍ복재한 것이지만 왕실의 품격을 오롯이 느낄 수 있다. 이름도 생소한 ‘규’는 옥으로 만든 홀을 말한다. 관복을 갖춘 신하가 손에 드는 ‘홀’은 임금께 여쭐 말씀이나 이르시는 말씀을 붓으로 기록했다가 지울 수 있게 만든 필기도구라는 사실은 알 것이다. 옥으로 만든 ‘규’와 상아나 나무로 만든 ‘홀’의 차이는 무엇일까? 규는 나라를 맡아 다스리는 제왕과 제후의 표상으로 ‘홀’과 달리 끝이 모가 나 있다. 이처럼 규는 대한제국을 상징하는 유물이다.

기획전시실도 상설전시실 못지 않게 볼거리가 풍부하다. 박물관에서는 ‘선비, 미와 예를 말하다’(2016)를 시작으로 경기도와 파주시에서 시행하는 지역문화예술 플랫폼사업을 통하여 매년 한두 차례의 기획전을 열고 있다. ‘왕실혼례, 장신구로 꽃피다’(2017), ‘금자동아 옥자동아?어린이한복과 장신구’(2018 봄), ‘왕실 옥공예 파주에 머물다-경기도 무형문화재 옥장(장신구) 제18호 벽봉 김영희전’(2018 가을), ‘영롱하게?레트로 장신구 전시회’(2019), ‘女人, 허리에 차다?조선시대 여성장신구’(2020 봄), ‘남자, 허리에 차다?조선시대 남성장식류’(2020 가을)를 통해 관람객들의 호응을 이끌어냈다. 어진(御眞), 초상화, 풍속화, 사진 등에 나타나는 조선시대 왕실의 옥대, 어도, 장도와 같은 장식류와 사대부의 각대, 사대 등의 허리띠와 안경집, 장도, 주머니와 같은 장식류를 재현하여 전시했다. 왕실의 남성들은 백옥, 비취 같은 옥을 즐겨 사용했고 사대부들은 물소뿔, 호박, 상아 같은 재료를 주로 사용했다. 왕실과 문무백관의 품계를 장식류로 나타내며 멋과 풍류를 즐겼던 조선의 남성 문화를 조명한 자리였다. “전통장신구에 대한 연구와 무형문화재의 기술을 융합하여 새로운 콘텐츠를 만들어 전시하는 것이 우리 박물관의 자랑입니다.” 안 학예사와 함께 안내를 돕던 김소미 교육사의 목소리에서 자부심이 느껴진다.

■문방제구, 무형문화재와 함께 하다

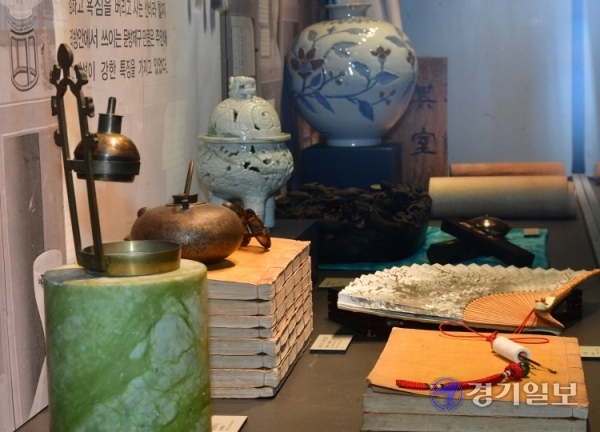

‘2021년 지역문화예술 플랫폼 육성사업’으로 기획된 ‘문방제구文房諸具, 무형문화재와 함께하다’전은 조선시대 선비들의 벗이라 불리는 문방제구를 현대의 무형문화재의 손길로 재탄생된 작품들과 함께 전시하고 있다. 4인의 무형문화재가 뜻을 모아 실용성에 아름다움을 더해 문방제구의 공예적 가치와 정체성을 표현한 것으로 11월28일까지 진행된다. ‘사기장(백자, 경기도무형문화재 제41-1호) 서광수’, ‘두석장(국가중요무형문화재 제64호) 박문열’, ‘옻칠장(서울시무형문화재 제1호) 손대현’, ‘옥장(경기도무형문화재 제18호) 김영희’ 4인이 참여했다. 옥석, 두석, 백자, 나전칠기로 만들어진 공예품에 선비의 기개와 아취가 담겨있다. ‘문방사우’로 선비들의 곁을 지켰던 붓, 벼루, 먹, 종이를 비롯해 연적, 필세, 문진, 필통 같은 소형 기물에서 꼿꼿하고 단아한 조선 선비들의 풍모를 엿볼 수 있다. 문방구를 ‘벗[友]’이라 부르며 가까이 했던 선비들의 맑은 정신까지 느낀다면 ‘금상첨화’이겠다. 전시에 대한 문의는 박물관(031-949-0848)으로 연락하면 된다.

박물관 1층에서 진행되는 교육프로그램도 인기가 많다. “천연원석과 간단한 매듭을 이용하여 팔찌, 반지, 목걸이 팬던트 등을 직접 만들어 볼 수 있는 상설 체험프로그램은 누구나 참여 할 수 있지요.” 박물관 관계자는 “기획전과 연계한 전시연계 프로그램과 교육 사업을 통한 단체 체험프로그램도 운영하여 전통공예에 대한 관심을 끌어내고 있다”고 알려준다. 옥과 매듭은 한국인의 섬세한 손길과 여백의 미의식을 드러내기에 좋은 소재임에 틀림없다. 한국장신구박물관이 있는 파주 헤이리에는 한향림옹기박물관이나 블루메미술관처럼 흥미로운 박물관과 멋진 미술관이 가득하다.

김영호(한국병학연구소)

로그인 후 이용해 주세요