[핫이슈] 빛바랜 수원의 역사, 정체성을 깨우다

사라진 수원역 사창가의 모습까지 기록, 과거 촌동네 인계동 최대 상업지구로 천지개벽 1980년대 개발 바람... 투기꾼 몰려 땅값 ‘껑충’ ‘수원 시의원으로 살다’ 정리...지방자치 한눈에

수원학연구센터, 특례시민 자부심 ‘UP’

글은 기록이 되고 기록은 역사가 된다. 역사는 곧 그곳에 사는 사람들의 자부심이 된다. 수원특례시가 지난 2014년 2월 전국 기초자치단체로 최초 설립한 수원학연구센터(수원시정연구원 부설센터)가 그 역할을 자처하고 있다. 수원학연구센터는 지역 정체성 강화를 위해 마을조사 및 구술채록사업 등으로 수원의 역사를 기록하는가 하면, 수원학총서를 발간하고 있다. 수원학연구센터는 이러한 발간물로 인구 121만명 수원특례시 주민들의 자부심을 높이고 있다.

■ 말하기 어려웠던 수원역 성매매 집결지

1960년대부터 지난해 5월31일까지 수원역 인근에 자리 잡았던 성매매 집결지는 말하기 조심스러운 지역의 역사다. 그럼에도, 수원학연구센터는 ‘빵과 장미 프로젝트’라는 제하의 간행물로 이곳을 기록했다.

수원역 인근은 한국전쟁 이후 피난민 촌으로 형성됐다. 당시 매산로1가 동산마을과 고등동 유교마을에는 외부인들이 유입됐고 이 중 집을 마련한 사람들은 수원역이라는 지리적 장점을 살려 하숙집을 운영했다.

이처럼 수원역에서 숙박업이 성행한 가운데 성매매 여성을 불러달라는 투숙객이 많았던 만큼 이러한 불법 행위가 자행됐다. 더욱이 숙박비보다 성매매 알선으로 얻는 이익이 커지자 자연스럽게 이 같은 업소가 생겨나기 시작했다.

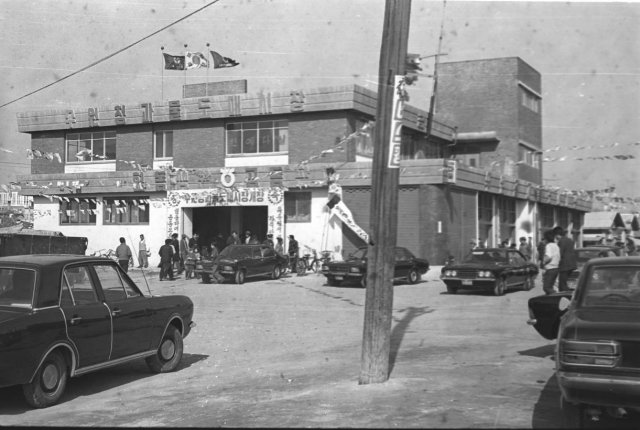

특히 수원버스터미널이 수원역 인근에 있었던 시절 이곳의 성매매 업소는 호황을 누렸다. 1970년대 20여개였던 성매매 업소는 10여년 뒤 최대 50개까지 늘어났다.

성매매 폐쇄에 대한 관심은 지난 2004년 ‘성매매 알선 등 행위의 처벌에 관한 법률’ 등이 제정되면서 본격 논의됐다. 여기에 민선 5~7기 들어 정비사업 타당성 조사, 성매매 피해자 현장상담소 운영 등으로 이 같은 움직임이 본격화된 데다 경기남부경찰청이 이곳에 대한 단속에 고삐를 죘다. 결국 지난해 5월31일 기점으로 수원역 인근에 남아 있던 성매매 업소는 자진 폐쇄를 선택했다.

■ ‘인계본동’ 들어보셨나요?

수원의 행정 중심지이자 최대 상업지구인 인계동은 팔달구와 권선구 경계에 인접한 곳으로 산골짜기에서 비롯된 작은 내가 있어 ‘인도천’, ‘인도래’, ‘인도내’ 등으로 불렸다. 이는 현재 인계동의 명칭이 기반이 됐다.

교통의 중심지인 인계동은 구도심으로 낡은 주택이 많은 곳이다. 이곳에 거주하는 노인들은 대부분 수원 토박이로 자신의 동네를 ‘인계본동’이라 부른다. ‘본토박이 동네’라는 뜻이다.

인계본동 주민들은 1940~1950년대 주로 농사를 짓거나 영동시장 도매상으로부터 물건을 떼와 장사를 하기도 했다. 당시 4대에 걸쳐 인계본동에 거주한 임익상 씨의 집안이 이곳 최고의 부잣집으로 손꼽혔는데, 그 집이 어찌나 넓었던지 한국전쟁 과정에서 중공군이 수원을 점령하고 난 뒤 임씨의 집안을 식당으로 사용했다는 얘기가 전해질 정도다.

이런 가운데 1970년대 중반까지만 해도 인계동은 편리한 입지에 비해 낙후된 편이었다. 오죽했으면 ‘인계동 남자한테 시집도 안 보낸다’는 말이 나올 정도다.

그러나 이후 인계동은 새마을운동사업으로 전기가 들어오면서 발전하기 시작했다. 더욱이 1980년대 들어서 성빈센트병원 남쪽으로 한신아파트가 건설됐다. 이 때문에 투기꾼 발걸음이 수원에 몰려 개발 지역의 대지가 시가의 2~5배나 비싼 가격에 거래되기도 했다.

지난 1991년 6월에는 인계동 근린공원 터에 경기도문화전당이 개관된 데다 뉴코아 수원점도 들어서면서 해당 지역의 발전이 이뤄졌다. 그러나 오히려 주민들 중 외지로 떠난 사람들도 많았다. 그 무렵 인구가 많은 곳일 수록 소비가 많았다는 것을 깨달은 자영업자와 시민들은 서울로 발걸음을 옮겼다.

■ 지방자치 역사도 기록

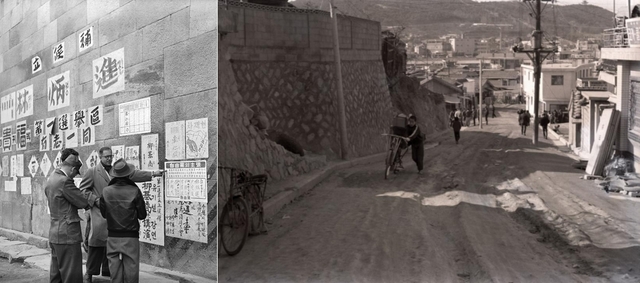

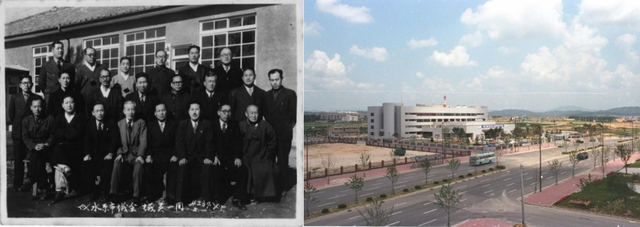

빛바랜 사진 한 장이 눈길을 끈다. UN 관계자들이 손가락으로 수원 남문에 붙어 있는 벽보를 가리켰고 표 형태의 벽보에는 동그라미 도장이 찍혔다. 대한민국 최초로 시행된 1952년 지방선거의 한 풍경이자 올해 개원 70주년을 맞이한 수원시의회의 첫 모습이다.

수원학연구센터는 이러한 모습을 ‘수원 시의원으로 살다’로 정리했다.

단순하게 조례 발의, 의원 정원 등 의정 활동을 나열한 것이 아니라 과거 시의원을 지냈던 사람들을 찾아 속 얘기를 들었다. 왜 시의원에 도전하게 됐는지, 시의원을 지내면서 어려웠던 점은 없었는지 등을 서술해 개인이 정치인으로 성장하는 과정을 담았다. 이를 통해 수원시의회 발자취를 재조명한 것이다.

수원학연구센터는 이러한 간행물 외에도 수원학강의를 진행하고 있다. 매년 최대 180명의 시민이 경기대, 아주대 등 지역 대학교 교수와 함께 이를 듣고 있다. 수원학연구센터는 뿐만 아니라 수원을 주제로 한 자료를 축적하고자 수원학 학술연구지원사업도 하고 있으며 시의성을 고려한 수원학 학술심포지엄도 개최하고 있다.

수원학연구센터 관계자는 “내가 어느 지역에 사는 것에 대해 자부심을 느끼려면 정체성이 필요하다. 또 지역에 대한 관심과 애정은 곧 시민참여형 지방자치를 이끌어낼 수 있다”며 “앞으로 더 많은 자료를 축적하는 등 시민들이 수원에 사는 것에 대해 자부심을 느끼게 하겠다”고 말했다.

이정민기자

로그인 후 이용해 주세요