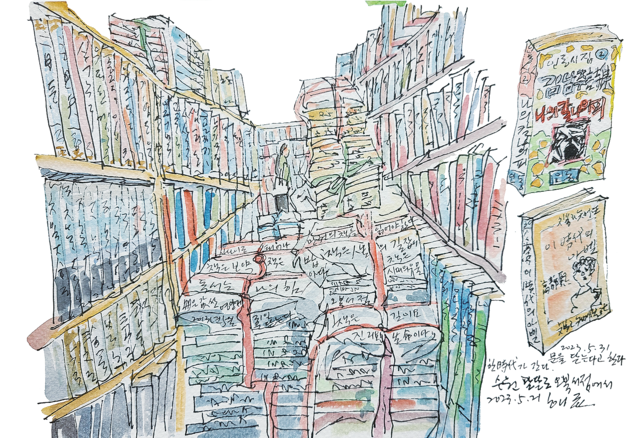

[이해균의 어반스케치] 오복서점

승인

2023-05-24 03:00

“장미여, 오 순수한 모순이여, 수많은 눈꺼풀 아래 누구의 잠도 아니라는 기쁨이여!” 라이너 마리아 릴케는 생전에 자신의 묘비명을 이렇게 썼다. 타오르는 장미는 벌써 봄을 전송한다. 이즈음 나는 어반스케치 수강생들과 향교로를 걸으며 카페 시인과 농부까지 산책을 한다. 그냥 눈산책이고 종점 시농에서 스케치를 하는 나들이 코스다.

오랜만에 수강생들과 오복서점에 들렀다. 지하로 내려가는 계단이 조각가 류인전을 보러 갔던 인사동의 모란미술관처럼 긴장감이 있다. 그런데 계단 벽에 ‘5월31일 오복서점은 문을 닫습니다’라는 안내문이 걸려 있다. 자주 이용하는 건 아니지만 어떤 내적 쉼터를 잃은 것 같은 허전함이 몰려왔다. 1990년 문을 열었다니 33년째다. 행궁 앞 여민각 건너편에서 시작했는데 광장 조성으로 수용되자 19년 전 지금의 장소로 옮겨온 것이라고 안정철 사장님은 지그시 얘기한다. 아날로그적 책의 유산이 한 시대를 마감하는 느낌이다. 나는 이곳에서 희귀한 시집들을 발견하고 흐뭇한 적이 많았다.

오늘 획득한 누렇게 무르익은 시집 두 권은 이 서점의 마지막 유물이 될 것 같다. 1988년판 김남주의 ‘나의 칼 나의 피’, 고정희의 ‘이 시대의 아벨’ 1984년판이다. 아, 나의 소박한 황금빛 이삭줍기는 봄날의 꿈처럼 지나가는구나.

© 경기일보(www.kyeonggi.com), 무단전재 및 수집, 재배포금지

로그인 후 이용해 주세요