단색화 1세대 조용익이 남긴 ‘지움과 비움’의 반추

재료는 캔버스와 아크릴 물감 뿐. 도구론 붓 혹은 손가락, 이따금 머리카락처럼 보이는 어떤 물질이 들어가기도 했다. 분명 단조로운데 힘 차고 역동적이다. 아크릴을 칠하고 지우고 또 칠하고 지우기를 반복한 가운데 쌓인 색채의 밀도와 비워냄끝에 얻은 여백의 힘이다.

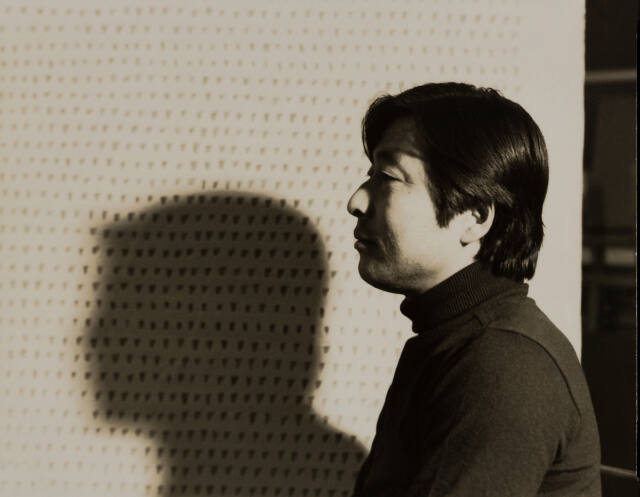

지난해 7월 타계한 단색화 1세대 작가 조용익 화백을 조명한 회고전 ‘지움과 비움 그리고 반추’가 지난 12일 수원의 헤럴드옥션 광교에서 개막했다. 부제는 ‘잊혀진 화가를 반추하다’.

조 화백은 박서보, 정상화, 윤형근 화백과 함께 하며 한국 추상회화를 이끌었다.

전 세계와 강단을 누비며 활발한 활동을 했지만 2000년대 초 미술계를 잠시 떠나 거대한 흐름이 된 단색화 물줄기에 함께하지 못했다. 전시는 단색화의 숨은 거장이 묵묵히 걸어온 70여년의 작업 세계를 새롭게 발굴했다.

그의 단색화는 물감을 쌓고 지워내고 점을 찍는 등 작가의 손가락과 붓 등을 이용한 반복적인 작업이다. 이를 통해 정신을 수양하고 탐구하는 미술로 정의된다.

조 화백은 색을 칠하고 또 칠하는 과정에서 그림의 밀도감을 더욱 높였다. 캔버스 속에 비치는 점, 선, 터치는 지움으로써 비우고 비움에서 충만함을 전한다.

치열하게 자신의 화풍을 고민하고 정립해 나간 덕분에 전시에선 한국 미술사의 변화무쌍함과 역동성이 느껴진다.

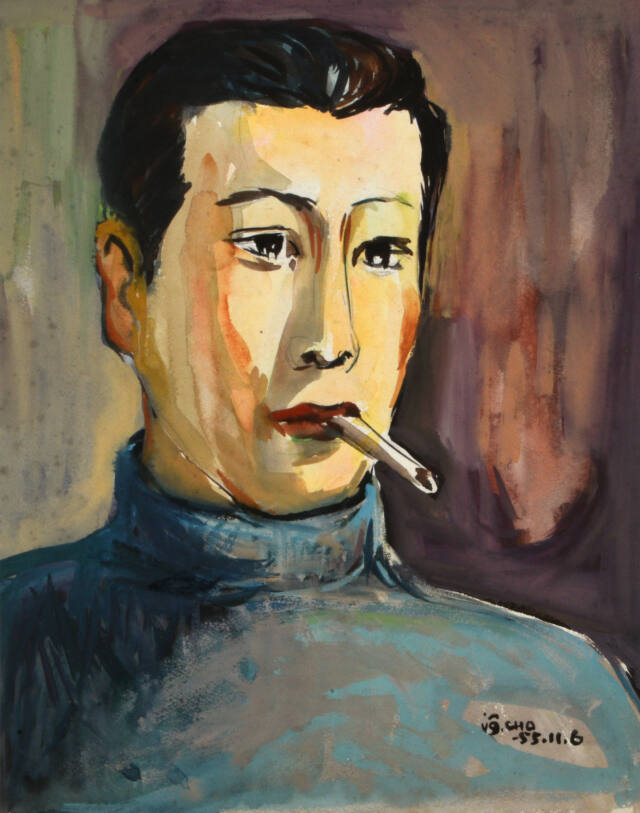

작품 초기 수채화에서 프랑스 앵포르멜의 영향을 받은 추상 작업, 1960년대 잘 팔리는 작가는 아니었지만 본인의 화풍 만들어 나가며 변화를 스스로 모색했던 여정이 드러난다. 청년기를 졸업한 1970년대 중반부터 80년대 후반엔 전통적인 오방색을 바탕으로 한국적 기하학적 추상을 표현한 자신만의 화풍이 정립된다.

1980년대 초엔 붓 형태가 더욱 잘 나타나는 무늬가 등장한다. 그는 달라진 호흡으로 물결의 파동처럼 보이기도 하는 지움의 모양을 통해 호흡의 자유로움과 여유를 드러냈다. 대나무 잎을 살포시 올려둔 듯한 문양들은 1990년대 초반부터 2000년대 후반의 작품에서 보인다.

아흔이 가까운 나이에도 그는 쉬지 않았다. 자신의 화풍을 발전시키고 색감을 달리 입히며 새로운 세계를 선보였다. 전시의 중반부엔 그가 타계하기 10년 전인 2010년대 이후 작업한 단색화가 집중적으로 발굴됐다.

전시장 곳곳에선 숨은 이야기를 발견할 수 있다.

단색화의 거장이 자신만의 화풍을 찾는 여정, 나아가 동양의 정신세계를 근간으로 한국 미술에 또 하나의 스펙트럼을 제시한 한국 미술사의 변화가 한 편의 이야기처럼 담겼다.

조 화백의 초기 수채화 작품 10점이 최초로 공개된 점도 눈 여겨 볼 만하다. 자화상으로 유추되는 작품부터 함경남도 출생인 그가 고향에 대한 리움을 드러낸 작품 등이 전시됐다. 작품을 보면서 비워냄을 손가락으로 작업한 것인지 붓으로 했는지, 물을 떨어뜨린 건지 유추해 보는 재미는 덤이다.

초기작을 제외하곤 그의 작품엔 제목이 없다. 얽매이지 않는 자유로운 성품과 그저 작업에만 열중한 털털한 성격이 이를 가능케 했다고.

정주아 헤럴드옥션 스페셜리스트는 “조 화백은 누군가 ‘토기 같아 보인다’하면 ‘맞다, 틀리다’가 아니라 본 사람이 해석을 하게 했다. 자신은 그저 작업에만 열중하는 사람이라며 작업을 쉼 없이 이어나갔다”고 전했다.

평생 작업에만 몰두하며 일생을 바친 예술가 조용익을 공감할 수 있는 전시는 4월 5일까지.

로그인 후 이용해 주세요