경기도내 하수관 개·보수 7%뿐… 땅으로 꺼진 안전 [집중취재]

20년 이상 노후 하수관 50%에 육박, 동두천 최다… 뒤이어 안산·안양 順 道 “예산문제로 정밀조사, 개·보수 난항...위급·취약한 노후 하수관 위주 개선”

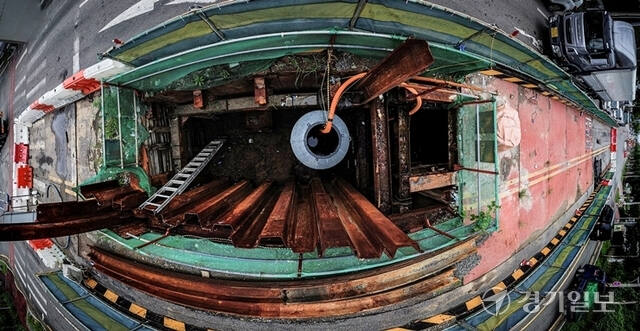

싱크홀 발생의 주요 원인 중 하나로 하수관로 노후화 및 파손이 꼽히는 가운데 경기지역내 하수관로 개·보수는 지지부진한 것으로 나타나 대책 마련이 시급하다는 지적이다.

23일 경기도, 환경부 등에 따르면 도내 전체 하수관(2022년 기준) 총 3만3천135㎞ 중 20년 이상 노후 하수관은 1만5천679㎞로 50%에 육박한 것으로 집계됐다. 이는 2019년 1만109㎞에서 55% 증가한 수치로 하수관 10개 중 약 5개가 노후 하수관인 셈이다.

이런 상황에서 최근 10년간(2013년~2022년) 개·보수된 하수관은 2천183㎞으로 7%에 불과한 것으로 확인됐다.

노후 하수관 비중이 가장 높은 지자체는 동두천 85.8%(총 연장 503㎞ 대비 432㎞)인 것으로 조사됐다. 이어 안산 78.8%(1천826㎞ 중 1천440㎞), 안양 78.3%(694㎞ 중 544㎞), 과천 77.8%(208㎞ 중 162㎞), 고양 71.4%(1천966㎞ 중 1천405㎞)등의 순이다. 수원특례시의 경우 61%(1천797㎞ 중 1천103㎞)로 파악됐다.

하수관 정비사업이 제대로 안 되면 노후화 및 파손으로 누수가 발생해 싱크홀이 생길 수 있다. 지난 2022년 7월 성남시 중원구 중앙동에서 발생한 싱크홀의 경우 하수관 손상이 원인이었다. 같은 기간 부천시 소사본동에서 발생한 싱크홀도 하수관 손상이 원인으로 꼽혔다.

문제는 현재 도에서는 전체 하수관 중 당장 배수 기능이 떨어져 위험도가 높은 하수관이나 파손 위험이 높은 하수관이 얼마나 되는지 정확히 파악하지 못하고 있다는 점이다. 관로가 길고 지하에 매설돼 있어 전체 하수관로에 대한 정밀조사에 나서기 어려운 한계가 있기 때문이다. 이에 도는 지난 2015년부터 노후 하수관로만을 대상으로 정밀조사에 나서고 있지만, 10년이 가까이 된 지금도 정밀조사는 진행 중이다.

더욱이 노후 하수관로 정밀조사를 진행하면서 당장 개·보수가 필요한 관로 약 800㎞ 가량을 발견했지만, 실제 개·보수가 진행된 관로는 약 400㎞에 그친 것으로 확인됐다.

상황이 이렇다 보니 개·보수사업에 속도가 붙지 못하면서 싱크홀 사고가 반복되고 있지만, 도는 예산 문제로 인해 일괄적인 개·보수에 나서기 어렵다는 입장이다.

도 관계자는 “예산 문제로 인해 전체 하수관로에 대한 정밀조사와 일괄 개·보수 사업을 진행하기는 어려운 상황”이라며 “현재 위급하고 취약한 노후 하수관로 위주로 개선해 나가고 있다”고 말했다.

전문가들은 시간이 갈수록 지하에 묻은 하수관로가 더 노후화되고 파손되면서 누수나 지반침하에 따른 싱크홀 발생 위험을 더욱 키울 수 있다고 우려한다.

류상일 동의대 소방방재행정학과 교수는 “모든 안전 정책은 결국 우선순위의 문제인데 경기도 정도의 규모의 지자체라면 여유가 있을 것이니 더 적극적으로 하수관 개선 문제에 착수해야 한다”고 제언했다.

■ 경기도, 싱크홀 진단장비 ‘전무’

지난 10년간 경기지역에서 수백건의 싱크홀 사고가 발생했지만 경기도를 포함해 31개 시·군 어디에도 이를 사전 조사·예방하고자 활용되는 지표투과레이더(GPR)가 없는 것으로 나타났다.

23일 경기도, 국토교통부 등에 따르면 GPR은 땅속에 전자파를 쏴 반사되는 전파를 영상으로 해석, 땅꺼짐 예상 구간을 파악할 수 있는 탐사 장비다. 현재까지 싱크홀을 점검할 장비는 GPR이 유일한 것으로 알려졌다.

하지만 도와 일선 지자체에서는 GPR 등 싱크홀 진단장비를 단 하나도 보유하지 않고 있다.

현재 각 시·군에선 자체 예산을 이용해 GPR 장비를 가지고 있는 민간 탐사용역업체에 싱크홀 진단을 맡기고 있는데, GPR 탐사 장비 및 기술에 대한 표준안도 마련돼 있지 않아 용역업체마다 제각각 탐사에 나서는 실정이다.

이마저도 5년 동안 단 1차례 진단하는 데 그친다. 2018년 제정된 지하안전관리특별법(이하 지하안전법)은 하수관 등 지하시설물에 대해 관리 주체별로 연 1회 이상 육안점검과 5년에 1회 이상 GPR 탐사를 통한 공동 조사를 시행하도록 명시하고 있기 때문이다.

지금까지 31개 시·군 모두가 지난 2022년 1차 조사를 완료했고, 2023~2027년 2차 조사를 해야 하는 상황이다. 현재까지 2차 탐사를 진행한 시·군은 4곳인 것으로 전해졌다.

도가 GPR을 보유하지 않는 이유는 재정 때문이다. 관련 법에 따라 5년에 한번만 탐사를 하면 되는 상황에서 GPR 장비를 구비하면 관련 인력 충원과 관리에 적지 않은 비용이 드는 반면, 탐사업체에 용역을 맡기면 재정을 더 아낄 수 있다는 것이다.

GPR 탐사 장비 및 기술에 대한 표준안이 부재한 상황에서 조사가 이뤄지는 문제도 있지만 이 같은 조사를 진행할 수 있는 싱크홀 탐사용역업체마저 전국에 단 30여개에 불과하다. 전국에서 싱크홀 탐사 수요가 몰리면 정밀한 탐사에 차질이 생겨 싱크홀에 제대로 대응하지 못할 가능성이 높다.

지난 2022년에도 그간 조사를 미루던 각 시·군들의 용역 의뢰 수요가 몰려 일시 대기가 발생하기도 했다.

더욱이 1회성 GPR 탐사로는 정확한 예방 측면에서 한계가 있다는 지적도 나온다. 땅 속으로 침투되는 레이더 파장이 천심도(지하 5m)에 머물러 있기 때문이다. 지난 2022년 양양 싱크홀 사고의 경우 GPR 탐사를 했지만, 깊은 심도에서 발생한 공동에 대해선 제대로 대응을 하지 못했다.

정종수 숭실대 재난안전관리학과 교수는 “싱크홀 대비는 지속적으로 조사가 돼야 하고 지자체의 역할이 중요하다”며 “예산 문제를 외면할 수 없다면, 지자체 차원에서도 장비 및 인력들을 구비하되 기초 지자체가 아닌 광역지자체 단위로 장비를 마련해 공유하는 현실적인 방안을 통해 주기적으로 싱크홀에 대비해야 할 것”이라고 제언했다.

● 관련기사 : 10년간 429개… 싱크홀 공포에 빠진 경기도 [집중취재]

https://www.kyeonggi.com/article/20241023580342

로그인 후 이용해 주세요