사익 추구·낮은 인지도... 출구 잃은 ‘비상구 신고포상제’

시행 15년된 제도 실효성 의문... 도민 홍보 부족 ‘유명무실’ 전락 2019년 6천여건→작년 623건, 신고자 9명이 예산 93% 가져가 경기소방 “정책 부작용 등 개선”

경기도가 화재 시 인명 피해를 방지하고자 시행한 ‘비상구 불법행위 신고포상금제’가 15년이 지났지만, 실효성을 잃어가고 있는 것으로 나타났다.

제도가 본래 취지와 달리 일부 신고자들의 사익 추구 수단으로 변질되고, 홍보 부족으로 인해 일반 도민들에게 제대로 알려지지 않아 유명무실해지고 있기 때문이다.

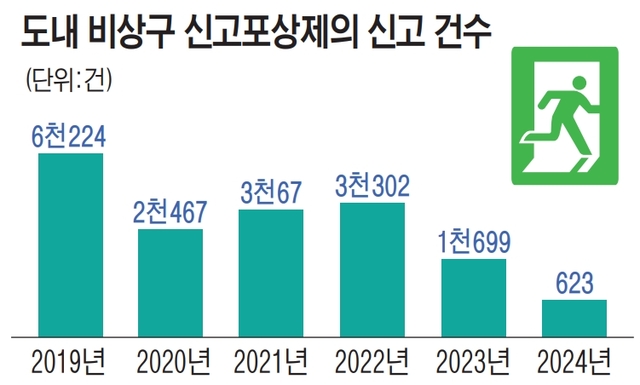

18일 경기도소방재난본부에 따르면 최근 6년간(2019~2024년) 비상구 신고포상제의 신고 건수는 약 90.0% 급감했다. 2019년 6천224건이었던 신고는 2020년 2천467건으로 절반 이상 줄었고, 2021년 3천67건, 2022년 3천302건으로 소폭 반등했으나 2023년 1천699건으로 다시 감소했다. 지난해에는 623건으로 최저치를 기록했다.

같은 기간 포상 건수와 포상금 지급액을 살펴보면 ▲2019년 1천600건, 8천만원 ▲2020년 1천건, 5천만원 ▲2021년 1천건, 5천만원 ▲2022년 1천건, 5천만원 ▲2023년 529건, 2천645만원 ▲2024년 266건, 1천330만원으로 감소했다. 덩달아 2019년 8천만원이었던 포상금 예산도 점차 축소돼 지난해에는 3천만원까지 줄어들었다.

비상구 신고포상제는 지난 2010년 4월 ‘비상구 폐쇄 등 불법행위 신고포상제 운영 조례’에 따라 도입됐다. 화재 발생 시 대형 인명 피해로 이어질 수 있는 비상구 폐쇄 및 적치물 적재 등의 불법행위를 근절하고자 마련된 제도다.

그러나 시행 15년이 지난 현재, 실효성에 대한 의문이 커지고 있다. 초창기에는 포상금 지급 기준이 넓게 적용돼 적극적인 신고가 이뤄졌지만, 영세 사업장들이 집중적인 신고 대상이 되면서 과태료 부담이 가중되고 무분별한 신고가 남발된다는 지적이 제기되자 2012년부터 신고 대상을 대규모 점포와 숙박시설 등으로 제한하고 포상금 지급 방식도 현금에서 상품권이나 소화기 등으로 변경됐다.

여기에 제도 홍보까지 부족해 도민들의 인지도와 참여율이 더욱 낮아진 것으로 분석된다.

특히 제도가 공공의 안전을 도모하기 위한 취지에서 벗어나 일부의 사익 추구 수단으로 변질된 사례도 확인됐다. 2022년 기준 ‘비파라치(비상구+파파라치)’로 불리는 전문 신고자 9명이 전체 신고포상금 예산의 92.8%(4천700만원)를 가져간 것으로 나타났다. 특정 소수가 포상금을 독점하면서 실질적인 안전 개선 효과는 미미하다는 비판이 제기됐다.

이에 따라 제도의 실효성을 높이려면 도민 참여를 확대할 수 있도록 홍보를 강화하고, 포상금 지급 방식을 공익 목적에 맞게 개선해야 한다는 목소리가 나온다.

도 소방재난본부 관계자는 “신고포상금 제도를 정비해 정책의 부작용을 줄이고, 본래 취지인 안전 및 방화 예방 기능을 강화할 계획”이라며 “실효성 있는 개선안을 마련해 도민들의 참여를 확대하겠다”고 밝혔다.

로그인 후 이용해 주세요