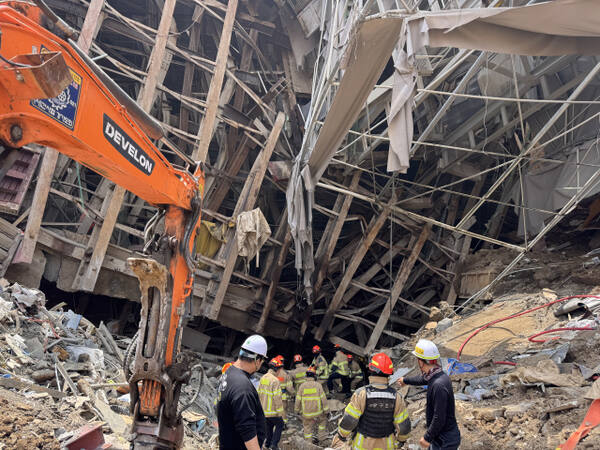

갇힌 물 흘러들었나…광명 신안산선 붕괴, 인근 저수지 매립 영향 가능성 제기

사고 현장 인근 ‘일직저수지’ 일부... 도시개발로 메워 지하수 유입 제기 환경영향평가 보고에도 ‘안전’ 지적

광명 신안산선 복선전철 붕괴 사고 현장에서 매일 1천600여t의 지하수가 배출됐던 사실이 알려진 가운데, 사고 현장 인근 일직저수지 일부가 개발을 위해 매립된 게 요인이 될 수 있다는 관측이 나왔다.

저수지 매립으로 갇힌 물이 인근 지반으로 스며들어 강도를 약화시켰을 가능성이 있기 때문인데, 환경부도 “공사 현장이 지하수 지반 유입 영향을 받을 정도로 저수지와 가깝다”는 취지의 검토 결과를 내놨던 것으로 확인됐다.

16일 경기일보 취재를 종합하면 농업용수 공급을 위해 3만여㎡ 규모로 조성됐던 일직저수지는 2003년 한국토지주택공사(LH)가 광명역세권 개발 사업을 위해 일부를 매립, 2018년 1만1천500여㎡로 축소됐다. 매립된 약 1만8천500㎡ 규모 부지에는 학교를 비롯한 각종 기반시설이 들어섰다.

인근 주민들은 매립된 저수지 물이 사고에 영향을 미쳤을 것이라고 입을 모은다. 지역 토박이인 김모씨(75)는 “지금 저수지는 원래의 반도 되지 않는다”며 “그 넓던 저수지의 물이 어디로 갔겠나. 모두 땅속으로 퍼져 이번 사고에도 영향을 줬을 것”이라고 말했다.

실제 환경부 환경영향평가시스템에 게재된 ‘신안산선 복선전철 민간투자사업 환경영향평가 보고서’를 보면 사고 현장은 공사 당시 하루 1천600여t의 지하수를 퍼냈던 것으로 나타났다.

특히 환경부는 2019년 이 사업 사전 환경영향평가 보고서를 검토할 당시 대규모 지하수 유출로 인한 지반침하 등 안정성 문제를 지적, 하천, 저수지의 최대 영향 반경을 388m로 둬야 한다는 의견을 냈다.

하지만 사고 현장과 저수지 간 직선거리는 350m, 특히 매립 구간과의 거리는 330m에 불과한 상태다. 저수지, 매립지로 인한 지반 약화가 사고로 이어졌다는 가능성이 제기되는 대목이다.

류상일 동의대 소방방재행정학과 교수는 “저수지를 인위적으로 매립하면서 기존 지하수가 지반을 통해 인접 지역까지 퍼졌을 가능성이 있다”며 “매립지, 저수지가 영향권에 있는 만큼, 지반 약화를 고려한 추가 안전 대책이 마련돼야 한다”라고 지적했다.

로그인 후 이용해 주세요