[문화카페] 어느 얼빠진 공무원

임진년 6월 보훈의 달도 끝자락만 남았다. 통상 언론들도 현충일과 6·25 추념일만 지나면 한국전쟁 얘기는 종적을 감추기 일쑤다. 세태도 이와 다르지 않아 환갑의 세월을 넘긴 6·25 비극의 문제는 이제 서서히 역사의 장으로 밀려나는 느낌이다. 하지만 아무리 바쁘고 내 코가 석자일지라도 시간을 조금만 거꾸로 돌려보면 우리는 이내 그게 아님을 공감하지 않을 수 없다.

모두 제 잘나서 잘살고 제가 똑똑해서 잘나가는 줄 아는 풍조들이지만, 조금만 역사의 뒤안길을 돌아보면 천만의 말씀이다.

명백히 우리는 꽃다운 나이에 산화한 호국영령들의 은덕을 입고 있고, 그만큼 역사에 갚아야 할 무거운 빚을 지고 있는 터이다. 마땅히 잊지 말아야 할 시대적 책무가 있음은 두 말할 나위가 없다.

아무튼 지난 현충일에는 ‘6·25의 참상을 잊지 말자. 남북통일의 비원을 잊지 말자. 나라의 소중함을 잊지 말자…’ 등 우리 동시대인들이 결코 잊어서는 안 될 5가지 물망오계(勿忘五戒)를 선언하며 ‘물망초 예술제’라는 현충행사를 개최했다.

백두대간의 산정 을지전망대에서는 멀리 금강산 일대까지 북한 땅이 한눈에 펼쳐진다. 두고 온 고향땅을 바라보는 통일부 인솔의 연로한 이산가족들의 표정에는 남다른 감회가 뚜렷했다. 행사는 분향과 묵념과 헌다례를 거쳐서 원로 성우 유강진의 전쟁시 낭송으로 이어졌다.

이산가족 모시고 떠난 인솔자

‘(상략)진실로 오늘 우리는/ 그날 그대들이 흘린 피 값으로 편히 잠들고/ 그대들이 바친 목숨으로 자유로이 노래한다/ 보이느니 강바닥 진흙구덩이 높은 산 낮은 골짜기/ 지뢰 묻힌 휴전선 155마일/ 조국의 소명으로 꽃잎처럼 산화해간/ 가서 여기 한 조각 돌/ 돌 밑에 하얀 백골로 누워/ 저 강산 푸른 하늘 우러러 잠잠히 지켜 오신 영령들이여/ 무슨 말 무슨 노래로 그대들 영혼 위로할까(하략)’

비통한 성조로 폐부를 찌르는 낭송의 물결에 객석은 숙연했고, 한 많은 회한의 이산가족들은 군데군데서 주름진 얼굴에 흐르는 눈물을 손수건으로 훔쳐내고 있었다.

바로 그 무렵이었다. 통일부의 사무관인 인솔자는 돌아갈 시간이 바쁘다며 도중에 이산가족들을 모시고 떠났다. 여름 해는 중천이었고 시간은 오후 4시 10분경이었다. 춘천까지 한 시간 남짓이면 가는 거리인데도 무슨 심술에서인지 경건하게 치러가는 현충행사에 재를 뿌린 것이다. 이런 얼빠진 공무원이 민족의 비원인 통일업무를 담당한다며 이산의 실향민들을 제 손 안의 물건 취급하듯 전횡하고 있으니 실로 개탄스럽기 짝이 없다.

경건한 현충행사에 재 뿌린 격

그러고 보니, 개인적으로 나라를 좀먹는 얼간이 공무원을 대하는 경우가 종종 있다. 몇몇 공무원은 도무지 정의나 양심은 고사하고 불법을 지적해도 모르쇠에 배째라는 식이다.

맹지에 사도를 개설하고도 모르쇠요, 불법건축을 내주고도 배째라 식이요, 기관장이 사실여부를 가려보라고 엄명해도 모르쇠로 일관한다. 또 주민의 대의기구인 시의회가 공식질의를 해도 내몰라라 천하태평이다.

도대체 최소한의 공직의식은 켜녕 조직의 영(令)도 기강도 서지 않고 행정의 기축(機軸)이 작동 않는 무중력 상태이다. 이런데도 인생을 절망하는 젊은 백수들은 처량하게 오늘도 땡볕에서 날품을 팔아 이들에게 세금으로 월급을 주고 있다.

임진년 현충의 달, 비목의 작사자가 호국영령들의 통한과 계시를 새겨 준엄히 이 글을 써 역사에 남긴다.

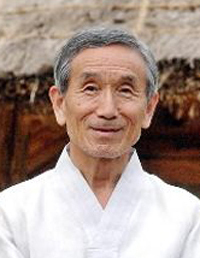

한명희 이미시문화서원 좌장

로그인 후 이용해 주세요