[2023 경기도 박물관·미술관 다시보기] 22. 광주 만해기념관

2023 경기도박물관미술관 지원사업 ‘만해 한용운! 무궁화로 피었습니다’가 진행되고 있는 만해기념관(관장 전보삼)에도 무궁화가 한창이다. 전보삼 관장은 은은한 향기를 풍기는 무궁화를 가리키며 흥미로운 이야기를 들려준다. “저 무궁화 품종 이름이 바로 ‘만해’지요. 만해라는 품종이 있다는 사실을 알고 구해 심은 것입니다. 만해 품종을 개발한 분에게 ‘무궁화 심으과저’라는 만해의 시가 있다고 알려주니 그 사실은 몰랐다며 깜짝 놀라더군요.”

■ 남한산성에 깃든 만해의 독립정신

‘…민족의 정기 빛나는 용맹한 청소년들아/ 캄캄한 밤하늘 푸른 눈동자들아/ 불의의 질곡을 깨트리고/ 세계의 중심을 당당하게 이끌어 나아가라// 겨울 설악산 서릿발 사나이가 옥중에서/ 홀로 부른 침묵의 노래가/ 민족의 성지 남한산성에/ 천만 송이 붉은 꽃으로 피어나게 하여라.’

만해기념관 입구에서 최동호 시인의 ‘꽃 한 송이 기리는 삼월의 노래’를 새긴 시비를 마주한다. 입구에 있는 만해 한용운 선생의 흉상은 조각가 민복진의 작품이다. ‘나룻배와 행인’을 비롯한 만해 한용운 선생의 명시를 새긴 시비들이 있는 야외공원에도 무궁화 ‘만해’가 활짝 피어있다.

‘달아 달아 밝은 달아 / 네 나라에 비춘 달아 / 쇠창을 넘어 와서 / 나의 마음 비춘 달아 / 계수나무 베어 내고 / 무궁화를 심으과저.’

만해가 3·1운동으로 서대문형무소에서 옥고를 치를 때 민족 독립을 염원하며 지은 옥중 시 ‘무궁화 심으과저’의 첫 연이다. 이 시는 1922년 9월, 천도교단에서 펴내는 잡지 ‘개벽’ 27호에 실렸다. 옛 시인도 “아침에 피었다가 저녁에 지고 또 아침이면 피어나”라며 무궁화의 강인한 생명력을 노래했다. 특별전을 여는 만해기념관 관계자의 말에도 간절한 바람이 담겨 있다.

“나라꽃 무궁화에 대한 사랑을 북돋우고, 조국 광복의 참된 의미를 되새기며, 이 사회를 이끌어갈 우리들에게 만해의 정신과 역사의식을 전달하는 소중한 기회로 삼고자 합니다. 올해는 3‧1절 104주년, 조국광복 78주년이 되는 해입니다. 우리나라는 조국 광복을 위한 수많은 애국지사들의 희생으로 21세기 선진국 반열에 오르게 됐습니다. 만해 한용운 선생의 위업과 정신적인 면이 현대를 살아가는 우리들에게 정신적인 지표로 가슴속에 영원히 기억되기를 바라는 마음이 이번 전시에 담겨 있습니다.”

전시장으로 발길을 옮긴다. 초암 이범석을 비롯해 운원 신현조 등 다양한 작가들이 그린 무궁화 작품 30여 점이 전시돼 있다. 개화기와 일제강점기에 무궁화는 민족정신을 고취시키는 상징이었다. 태극기를 매다는 깃대의 끝을 무궁화 봉오리로 장식하고, 애국가 후렴에 ‘무궁화 삼천리 화려강산’이란 구절이 들어있듯이 무궁화는 우리 한민족을 상징한다. 그러므로 무궁화와 태극기가 짝을 이루는 것은 지극히 자연스럽다. 월봉 조동희의 ‘삼천리금수강산’에도 한반도와 무궁화가 어우러져 있다. 파도가 철썩이는 푸른 바다에 바위섬 독도를 배경으로 활짝 핀 무궁화에 나비가 날아드는 환상적인 작품이 던지는 메시지는 더욱 강렬하다.

■ 만해, 조선인의 가슴에 독립의 정신을 심다

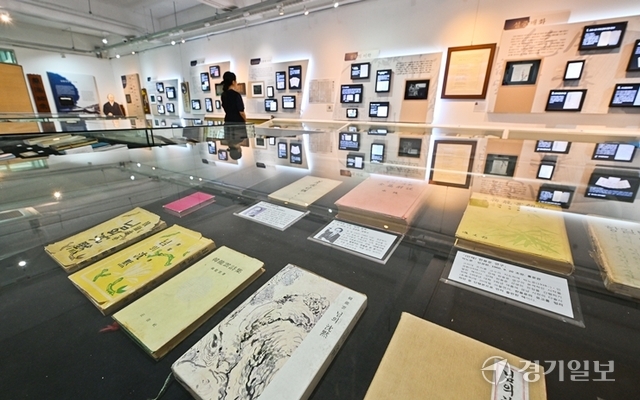

‘음빙실문집’, ‘영환지략’, ‘월남망국사’ 같은 일제가 금서로 지정한 책들을 전시하고 있다. 선생이 평소 즐겨 읽었던 책을 살펴보면 만해가 얼마나 반골의 지사였는지 넉넉히 짐작할 수 있다. 물론 희귀본 ‘님의 침묵’ 초간본도 가까이서 살펴볼 수 있다. ‘님의 침묵’ 옆에 타고르의 시집 ‘기탄잘리’가 나란히 놓여 있는 까닭은 무엇일까. 타고르가 ‘동방의 등불’에서 축복한 노래는 우리의 현실이 됐다.

‘일찍이 아세아의 황금시기에/ 빛나던 등촉의 하나인 조선/ 그 등불 한 번 다시 켜지는 날에/ 너는 동방의 밝은 빛이 되리라.’

만해가 설악산 백담사에서 지은 시를 모아 1926년 펴낸 시집 ‘님의 침묵’은 타고르의 영향을 받은 것이다. 하지만 만해의 탁월한 문학성은 식민지 치하의 암울한 시기에 조선인의 염원을 ‘님’이라는 동양정신과 한글의 운율로 표현한 데서 더욱 빛을 발한다.

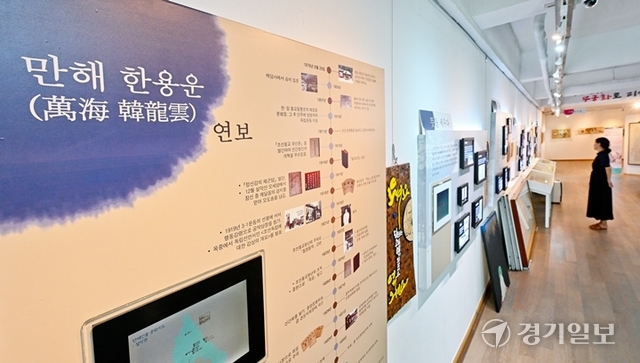

그동안 ‘님의 침묵’은 얼마나 읽혀졌을까? 전시실에서 만난 판본만 100여종이나 된다. 여러 나라의 언어로 번역된 ‘님의 침묵’을 통해 만해 문학의 위대함을 새삼 깨닫는다. 한국 불교의 죽비가 된 ‘조선불교유신론’이나 ‘정선 강의 채근담’ 초간본도 만날 수 있다. 상설전시실은 ‘뜻을 세우다’부터 ‘불교인으로의 지향’, ‘3·1운동의 선봉에 서서’, ‘침묵의 미학’, ‘설중매화’, ‘심우장의 정절’, ‘만해가 떠난 그 후’ 등 7개의 주제로 만해의 일생을 온전하게 보여준다. 1920년 9월 동아일보 기사를 스크랩한 신문을 살펴본다.

■ “독립은 민족의 자존심”

민족의 자존심을 회복하기 위해 평생을 분투한 만해 한용운의 불꽃 같은 생애를 살펴본다. 충남 홍성에서 태어난 만해는 27세 설악산 백담사에서 승려가 돼 불교계의 개혁과 대중화를 위해 ‘조선불교유신론’(1913)과 ‘불교대전’(1914)을 저술하고, 불교잡지 ‘유심’을 창간해 언론 활동을 통한 불교 대중화에 앞장선다. 1919년 만해는 민족대표 33인으로 3·1운동을 주도하고, 감옥에서 ‘조선독립에 대한 감상의 개요’를 지어 인간의 기본정신인 자유 평등 평화사상에 입각한 독립은 당연한 민족의 자존심이라 주장한다. 한편 만해는 55세 때부터 조선총독부를 마주보기 싫어 북향으로 지은 심우장에서 생활하다가 1944년 6월29일 영양실조로 생을 마감한다. 만해의 투철한 정신과 삶의 자세는 독재에 굴복하지 않고 민주주의를 이루고 통일을 염원하는 한국인의 가슴속에 살아 있다. 1962년 추서된 대한민국 건국훈장 ‘대한민국장’은 만해의 삶을 단적으로 보여준다.

■ 인생의 지혜와 삶의 여유를 배우는 놀이터

만해 한용운 선생은 천년의 전통을 가진 시조도 여러 편 남겼다. ‘남아(南兒)’란 시조를 읊조려 본다. ‘사나이 되었으니/ 무슨 일을 하여 볼까/ 밭을 팔아 책을 살까/ 책을 덮고 칼을 갈까/ 아마도 칼 차고 글 읽은 것이/ 대장부인가 하노라.’

무제(無題)로 지은 14편의 연작 시조 중 첫 번째도 독립을 노래한다. ‘이순신 사공삼고/ 을지문덕 마부삼아/ 파사검 높이 들고/ 남선북마(南船北馬)하여 볼까/ 아마도 님 찾는 길은/ 그 뿐인가 하노라.’

무궁화 전시가 열리는 전시실에도 이 시조를 새겨 놓은 항아리를 만날 수 있다. 만해는 정규교육을 받은 적이 없음에도 빼어난 시를 지었고, 논리가 탄탄한 논문을 지어 불교의 변화를 이끌어내고 독립운동의 정당성을 명쾌하게 밝혔다. 우리 젊은이들이 만해의 삶에 주목하고 그의 사상을 배워야 하는 까닭이다. 죽기까지 흔들림 없이 꼿꼿한 자세로 걸어가 후세의 모범으로 울림을 주는 만해의 정신은 샘물처럼 청정하다. 만해기념관은 교육 프로그램 개발과 꾸준한 실행을 통해 만해의 정신이 한국인의 가슴에 뿌리 내리고 꽃을 피우도록 힘쓰고 있다. 매년 ‘한용운의 님 찾아가는 남한산성 인문학 캠프’ 만해학교를 열어 눈 밝은 시민을 길러내고 있다. 만해의 일대기를 담은 영상물을 시청하고, ‘만해의 님은 누구인가’를 주제로 한 특강을 듣고, 만해의 시를 노래로 배우고, 만해 시 낭송과 만해기념관 전시 작품을 관람하는 시간을 가진다.

남한산성에 조성된 한옥마을 돌담길을 따라 가장 높은 곳에 이르면 만해 한용운 선생과 관련된 수천 점의 소장품이 방문객을 기다리고 있다. 대한민국 1호 문학관 만해기념관을 설립한 전보삼 관장의 바람을 들어본다.

“만해 선생과의 만남을 통해 몸과 마음을 닦는 시간을 가져 보시길 권합니다. 견고하고 끈질긴 만해의 철학과 정신은 지금처럼 쉼 없이 변화하는 현대 사회에 더 큰 의미가 있고 깨달음을 줄 것입니다. 만해기념관이 인생의 여유와 삶의 지혜를 배우는 많은 사람들의 놀이터가 됐으면 좋겠습니다.” 김영호(한국병학연구소)

로그인 후 이용해 주세요