[외길인생, 길을 찾다] 활판공방 박한수 대표

사라져가는 활판인쇄… 그의 손끝에서 살아 숨쉰다

매달 800만원의 적자를 내는 회사가 있다. 당신이라면 어떻게 하시겠습니까. 답은 이미 나와 있다. 문을 닫으면 끝이다. 하지만 그 끝자락에서 ‘활판인쇄’의 마지막 자존심을 지키고 있는 이가 있다. 국내에서 유일하게 납 활자 인쇄공정으로 책을 찍어내는 활판인쇄소 ‘활판공방(活版工房)’ 박한수(46) 대표다. 박 대표는 우리나라 활판인쇄가 사라진 것이 아쉬워 1996년부터 전국을 떠돌며 활자 주조기와 인쇄기, 활자들을 사모으기 시작했다. 지난 2007년 파주출판단지에 ‘활판공방’ 문을 열고, 한국의 대표 시선집을 한정부수로 출판하며 활판인쇄의 명맥을 유지하고 있다. ‘무구정광대다라니경’, ‘직지심체요절’ 등 세계 최고 활자 역사를 보유한, 활자 종주국의 마지막 자존심을 파주 ‘활판공방’에서 지켜가고 있는 박 대표를 만났다.

■ ‘원 오브 뎀(one of them)’은 싫다. ‘온니(Only)’가 되다

경상북도 달성이 고향인 박 대표는 어렸을 때부터 손재주가 남달랐다. 소년의 꿈은 단순하면서도 어려웠다. 대통령도, 경찰관도 아니었다. 그저 ‘남과 다른 삶을 살고 싶다’고 생각했다. 남과 다른 삶이란 ‘9시에 출근해서 6시에 퇴근하는 패턴에서 벗어나는 것’이었다. 출퇴근 안하는 직업군과 관련된 전공을 고민하던 그는 고등학교 3학년 때 미술학도가 되기로 결정하고 홍대 시각디자인과에 입학했다.

대학생활은 평범했다. 하지만 홍대 대학원에서 타이포그래피의 의미와 영역에 관한 석사학위를 준비하면서 바뀐다. 활자의 매력에 빠져들면서 말 그대로 새로운 인생을 걷게 된다. 전국 각지의 국립박물관과 대학박물관 등의 도록 디자인을 거의 다 경험해봤을 정도로 해박한 지식과 노하우를 갖고 있는 그는 북디자이너로서의 명성을 뒤로 한 채 ‘활자’에 인생을 걸게 된다.

“그런저런 샐러리맨이 되어 ‘원 오브 뎀’(one of them·여러 중 하나)으로 살고 싶지 않았다. ‘베스트’(best·최고의) 보다 ‘온니 원’(only one·단 하나)이 되고 싶었는데 국내 최초의 북디자이너 정병규 선생님의 영향이 컸다. 활판인쇄소를 오픈하기까지 우연스러운 일련의 사건들과 타인의 의지가 복합적으로 개입했고 마지막으로 선택과 결정은 내가 했다. 우연은 길을 만들었다. 시골 땅을 팔아 전국 각지를 돌며 인쇄기, 주조기를 사들였고 현역에서 은퇴한 주조공과 문선공 등 기술자도 찾아내 책을 만든다고 하니 ‘말도 안 되는 소리’라고들 했다.”

박 대표의 말도 안 되는 무모한 도전은 ‘국내 유일’의 활판인쇄소 사장이라는 타이틀로 돌아왔다.

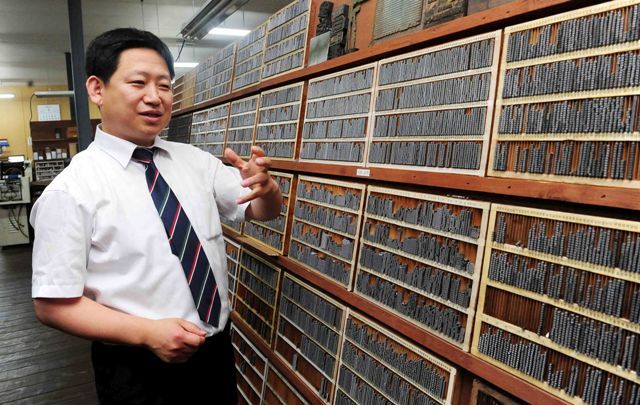

활판공방에는 오로지 아날로그 방식만 존재한다.

문선(활자들을 모아 문장을 만드는 일), 식자 짜기(문선 과정이 끝난 후, 띄어쓰기와 문단의 배열 및 일정한 간격이 중요한 관건. 섬세함을 요하며 문선과정에서의 잘못된 부분을 수정하기도 함), 인쇄, 제본 과정 모두를 수작업으로 진행하는 아날로그 집합소다. 컴퓨터에서 클릭 한 번으로 책을 만드는 것이 아니라 시간의 느림과 장인의 여유가 책을 만들고 있다.

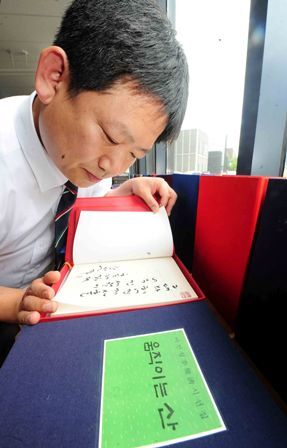

박 대표는 2008년부터 이근배, 김종해, 허영자, 정진규, 오세영, 김남조, 신달자 등의 시선집을 1천부 한정판 활판인쇄본으로 출간했다. 종이는 경상남도 의령 한지를 쓰고, 시선집 한 권을 만드는데 소요되는 시간은 원고에서 문선, 주조, 제본까지 두 달이 걸린다.

“활판인쇄는 대량 고속 인쇄가 가능한 오프셋 인쇄와 컴퓨터를 이용하는 전산 조판 시스템이 등장하면서 자취를 감추었다. 경제논리에 의해 옛날 것을 그렇게 단 시간 안에 깡그리 없애버리는 곳은 아마 우리나라밖에 없을 거다. 컴퓨터로 작업하고 오프셋 인쇄를 하면 짧은 시간 안에 엄청난 양의 책을 찍을 수 있지만, 활판인쇄는 한 시간에 많아야 1천500장을 찍을 수 있다. 채산성이 맞지 않는다. 지금은 두 달에 한권씩 시집을 만들고 있다.

박 대표는 현대시인 100명의 시집 100권을 출간하는 것을 목표로 하고 있다. 하지만 쉽지 않은 목표다.

활판인쇄는 매력 덩어리다. 특수 제작한 한지에 활판인쇄를 하면 500년 이상 보존이 가능하다. 또 납 글자에 잉크를 묻혀 직접 찍어내기 때문에 활자의 맛이 그대로 살아난다. 거칠고 투박한 것 같지만 구수하고 편안한 한지에서 묻어나는 ‘옛스러움’이 일품이다. 하지만 돈이 안 되기 때문에 사라졌다.

“21세기는 모든 것이 ‘테이킹(Taking)시대’다. 커피를 골라 마시고, 만들어 놓은 규격화된 아파트를 구입해 살고 있다. 심지어 생각조차도 이 사람, 저 사람의 생각을 취사선택하듯 테이킹(Taking)한다. 사라져가는 활판인쇄 분야를 직접 메이킹(Making) 한다는 것은 아주 중요하다. 단순하게 활자 종주국의 마지막 자존심을 지키는 것 이상의 특별한 의미가 있는 작업이다.”

‘원 오브 뎀’이 되지 않겠다던 소년은 2012년 대한민국 활판인쇄계의 ‘온니 원’이 됐다.

하지만 마음은 무겁다. 그리고 앞으로가 더 걱정이다. 그냥 편하게 테이킹시대를 누리며 살면 될 것을, 혼자서 사라져가는 것(활판인쇄)을 메이킹한다는 것이 얼마나 외롭고 고된 일인지 본인 스스로 더 잘 알기 때문이다.

“지난 10여년 동안 외롭게 인쇄의 종주국인 우리나라 활판인쇄의 명맥이 끊기지 않도록 노력해왔다. 하지만 현재 변곡점에 왔다. 개인적으로 과부화 상태고 심리적으로 지쳐있는 상황이다. 국가가 나서서 활판인쇄시설과 기술자를 근대문화유산으로 지정하는 방안을 검토해야 한다.”

박 대표는 솔직히 “힘들다”고 했다. “활자에 갇혀 있어 활자가 자신을 꼼짝 못하게 에워싸고 있다”고도 했다. 우리나라에 활판인쇄를 처음 도입한 사람은 최남선이다. 최남선은 현존 세계 최고(最古)의 금속활자본 ‘직지심체요절(1377년)’이 인쇄된지 530여년 후인 1908년 일본에서 기계를 들여와 ‘소년’지를 만들면서 한국 현대시의 효시인 ‘해에게서 소년에게’를 발표했다.

그로부터 104년 후인 2012년 박한수 대표는 대한민국에서 혼자 활판인쇄소를 운영하고 있다. 모두 수작업으로 이뤄지기 때문에 인건비와 재료비를 제외하면 남는 게 없다. 하지만 오늘도 박 대표는 활자와 함께 하고 있다.

강현숙기자 mom1209@kyeonggi.com

로그인 후 이용해 주세요