[로컬이슈] 쓰레기, 이제는 전쟁…자고나면 9만t 산더미

경기도에서는 날마다 3t짜리 코끼리 3만마리 규모의 쓰레기가 발생하고 있다. 그동안 쓰레기를 힘겹게 감당하며 ‘불편한 동거’를 이어왔으나 이제는 ‘전쟁’이 필요한 시기다. 코로나19로 생활폐기물 등이 폭발적으로 늘어나며 재활용업체들은 과부하를 호소하고 있다. 전체 소각장 절반가량은 노후화 단계로 진입했으며, 수도권매립지의 사용 종료가 임박하면서 무작정 묻을 수도 없다. 이에 경기일보는 경기도 쓰레기 발생ㆍ처리 현황을 진단하고, 해결 방법을 모색하고자 한다.

16일 성남시 중원구의 환경에너지시설(소각장). 1998년 완공돼 노후 단계(15년)를 훌쩍 지난 소각장은 세월의 무게를 호소했다. 소각 연기 등을 방출하는 보일러 튜브는 부식현상이 진행, 주기적으로 고장 나고 있다. 2012ㆍ2019년 한국환경공단 기술진단 결과 ‘장기적인 사용이 어렵다’는 진단까지 받았지만 이날도 8t 대형 덤프트럭이 출입구를 수시로 오가는 등 소각장은 분주했다. 하루 300t 이상의 소각작업을 멈추면 성남지역 쓰레기대란이 일어나기 때문이다. 이 같은 노후화로 매년 운영비만 80억원이 소요된다.

같은 날 화성시 향남읍의 한 생활폐기물 수집운반업체는 코로나19에 따른 ‘마구잡이 배출’로 한숨을 내쉬었다. 쓰레기가 전년 대비 30% 이상 급증, 유리ㆍ고철을 일반쓰레기와 섞어 직원들이 다치거나 플라스틱을 제대로 세척하지 않아 돈이 안 되는 사례도 많다고 전했다. 팔탄면의 한 재활용 처리 중간업체(분류ㆍ가공)에서도 짜증 섞인 목소리가 흘러나왔다. 수거된 쓰레기가 컨베이어 벨트 위에서 분류되는 가운데 마스크가 재활용 폐기물에 뒤엉켜 작업을 방해하고 있다.

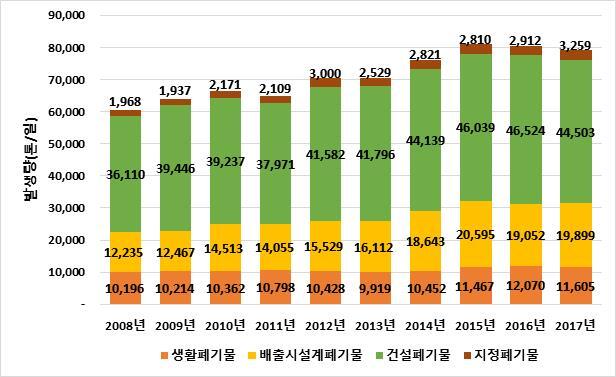

이처럼 현장에서 위험 신호가 감지되는 건 쓰레기 급증과 시설 미확보가 맞물렸기 때문이다. 2019년 기준 도내 쓰레기 발생량은 하루 9만5천700여t이다. 전국 최대 수준이며 전체(49만7천238t) 19.3%를 차지한다. 2009년 하루 6만2천100여t과 비교하면 10년 사이 54.1% 급증한 셈이다. 더구나 지난해와 올해는 코로나19로 생활ㆍ의료폐기물이 대폭 늘어날 것으로 예상된다. 지난해 경기지역 생활폐기물(전체 폐기물 13%) 관리 예산만 1조7천억여원에 달했다. 2010년 7천억여원보다 2배 이상 증액됐다.

그러나 이를 감당할 시설은 주민 반대에 따른 부지 미확보 등으로 신설되지 않고 노후화만 겪고 있다. 그나마 성남시는 새 소각장을 연내 착공할 예정이지만 기존 도내 소각장 27곳 중 안양ㆍ용인 등 14곳이 15년 내구연한을 초과했다. 공공재활용선별시설 8곳(29%), 음식물류폐기물처리시설 8곳(31%) 등도 노후 단계에 진입했다.

수도권매립지가 2025년께 반입을 중단할 예정이지만 자체 매립지를 보유한 시ㆍ군은 9곳뿐이고 수도권 공동매립지 설치는 지지부진하다. 경기연구원은 지난해 ‘경기도 제1차 자원순환시행계획’을 통해 “도내 재활용ㆍ음식물쓰레기를 민간시설 활용 없이 처리하기에는 공공시설이 부족하다”고 진단하기도 했다.

경기도 환경국 관계자는 “폐기물 처리시설의 신ㆍ증설은 시대적 문제로, 어쩔 수 없는 수순”이라며 “경기도는 신ㆍ증설 관련 민원 중재에 최선을 다하고, 건설비용도 시ㆍ군에 지원하겠다”고 밝혔다.

로컬이슈팀=여승구ㆍ이정민ㆍ채태병ㆍ김현수ㆍ최태원기자

로그인 후 이용해 주세요