[경기천년 999+1] 성역 뛰어넘은 여성 실학자

관습을 뛰어넘어… 시대를 앞서간 ‘실학의 꽃’

여성의 사회적 활동을 규제했던 차별이 만연했던 탓이다. 그럼에도 성역(性域)을 뛰어넘은 여성은 언제나 존재했다. 전세계가 그 가치를 인정한 <태교신기>의 저자 사주당 이씨, 개혁 정신을 노블레스 오블리주로 실천했던 민회빈 강씨, 농촌계몽가였던 최용신 등이다.

경기도의 지난 1천년 역사 속에 찬란한 문화유산을 남기고 시대 변화를 선도했던 여성들이다. ‘여성혐오’가 논란이 된 21세기, 그보다 더 성차별이 심했던 시대에 자신의 역량을 꽃피운 그녀들의 삶을 들여다본다. 편집자주

조선시대 육아교육학자… 태교 지침서 ‘태교신기’ 펴내

‘태교는 여성의 일’ 편견, 부부공동 참여 개념으로 확장

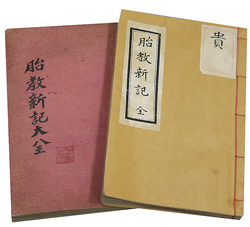

사주당 이씨(師朱堂 李氏, 1739 ~ 1821)는 조선시대 ‘의학전문가’이자 ‘육아교육학자’로 불린다. 자신의 육아 경험에 옛 성현들의 유교 사상과 교리를 담은 경서(經書), 한의서, 교양서 등을 집대성해 동서양을 아우르는 최고의 태교 지침서를 펴냈다. <태교신기>가 그것이다.

삶은 녹록지 않았다. 관직이 없는 한미한 양반 가문에서 태어났다. 아버지의 후원 아래 여성 교양서부터 유교 경전까지 공부하며 학문을 익혔다.

19세가 되던 해에 부친상을 당하고, 당시 적정한 혼인 연령을 훌쩍 넘긴 25세에 유한규(柳漢奎, 1719~1783)의 네 번째 부인이 된다. 양반 가문에서 ‘사취부인’이 된 사례는 찾기 쉽지 않은데, 이를 두고 사주당이 자신의 지적 욕망에 부응하는 선비를 배우자감으로 선택했을 것이라는 추측이 지배적이다. 실제로 남편 유한규는 아내와 학문을 토론하는 삶을 살았다. 그

책은 사주당이 시대를 앞서간 실학자였음을 드러내는 유물이다.

그가 이 책을 통해 강조한 태교는 미래 세대를 위한 가르침의 출발점이자 임산부가 사명감으로 임해야 할 도덕적인 개인 수양 ‘수신(修身)’이었다. 태교를 성리학적 가치를 실천하는 것으로 보고, 이를 통해 여성이 도덕질서 속에 한층 발을 들여놓도록 적극적으로 권장한 것이다.

또 태교가 여성의 일이라는 편견을 깨고 부부와 가족이 공동으로 참여하는 프로젝트 개념으로 확장시켰다. 특히 “스승이 10년 가르침이 어미가 잉태하여 열 달 기름만 같지 못하고, 어미 열 달 기름이 아비 하루 낳는 것만 같지 못하다”고 기록, 남편의 역할을 중시했다.

공적 영역에서 남성들의 공식 표기 수단이었던 한자로 쓴 것도 유의미하다. 남성과 한문 교양을 갖춘 여성을 1차 독자로 설정해 성별 구도를 넘어 보편적 지식 체계를 구축하려 했다. 이 책 외에도 사주당은 <규합총서>를 저술한 빙허각 이씨 등 주변 여성들이 주체적 삶을 살도록 이끌고 사대부 남성도 지도하는 등 조선시대 지식인층에 영향을 미쳤다.

한편, 이사주당의 묘는 남편의 묘와 합장 돼 용인시 모현면 왕산리 산85에 있으며, 향토유적 제67호로 지정돼 있다.

고난 속에서 백성 구한 여성리더, 민회빈 강씨

청나라 볼모 속 탁월한 사업능력으로 막대한 부 축적

조선 발전·백성 위해 힘써… 노블리스 오블리주 실천

민회빈 강씨(愍懷嬪 姜氏, 1611년~1646년)는 ‘탁월한 사업가’이자 ‘뛰어난 외교관’, ‘노블레스 오블리주를 실천한 여걸’ 등으로 불린다. 역사학자들은 그녀가 억울하게 사약을 받지 않고 살았다면 조선 제일의 국모가 됐을 것이라고 말할 정도로, 그 능력을 인정한다.

광명시 노온사동 아방리(능촌)에서 태어난 강빈은 1627년 9월 세자빈으로 간택돼 12월에 가래를 올렸다. 10년 후인 1637년, 병자호란으로 치욕의 항복을 겪은 후 국왕 인조를 대신해 소현세자와 온 가족이 인질로 청나라 심양에 간다.

식량난을 겪고 있던 청 조정은 세자관에 공급하던 식량을 끊고 농토를 내주며 자급자족하라고 지시한다. 암담한 상황에서 강빈은 실의에 빠지는 대신 본국에서 씨앗과 농사 전문가를 들여 오는 등 직접 나섰다. 심양의 시장에서 노예로 거래되던 조선인을 사서 농장을 일궜다. 쌀, 목화, 채소 등을 수확했고 남는 식량을 판매할 정도로 큰 이윤을 남겼다. 청 군대에 쌀을 판매하고 귀국 시 많은 쌀을 세자관에 남겨둘 정도였다.

특히 이 막대한 부를 개인의 안위가 아닌, 조선의 발전과 억울한 백성을 위해 썼다. 청나라에 포로로 잡혀간 백성을 속환(贖還, 노예에서 벗어나게 함)하는 데 사용한 것이다. 그녀가 노블레스 오블리주로 불리는 이유다.

강빈은 또 청나라와 신뢰관계를 구축하는 한편, 독일 선교사이자 천문학자인 아담 샬(Johanne Adam Schall)과 교류하며 새로운 문물을 적극적으로 수용했다. 그러나 이 같은 활약은 인조를 불안케 했다. 청나라를 뒤에 업은 강력한 정적으로 본 것이다.

세자빈 내외는 1645년에 조선의 개혁과 개방을 꿈꾸며 귀국했지만 ‘볼모’ 시절보다 더 끔찍한 시간을 받아들여야만 했다. 귀국 두달 후, 멀쩡했던 소현세자는 횡사했다. 강빈 역시 1646년 인조가 먹는 음식에 독을 탔다는 혐의로 사약을 받았다. 1718년에서야 그 억울한 혐의를 벗고 세자빈에 복위됐다. 현재 광명시 노온사동 산자락에 자리 잡은 영회원(永懷園, 사적 제357호)에 누워 있다.

농촌계몽운동에 청춘 바친 독립운동가, 최용신

농촌계몽운동 활약… 심훈作 ‘상록수’ 여주인공 실제모델

문맹퇴치·농촌생활개선 앞장… 日 수탈에 교육으로 대항

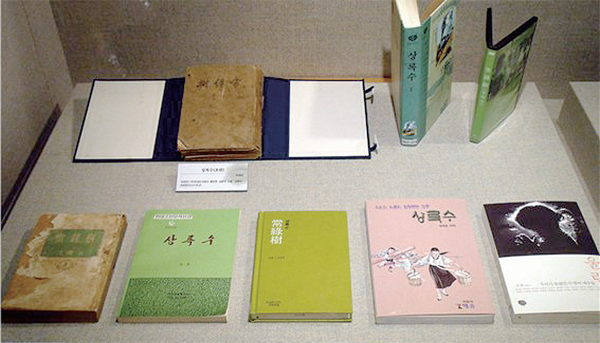

최용신(1909 ~ 1935)은 자신의 묘비명에 쓰인 ‘농촌계몽운동가’를 뛰어넘어 청춘을 오롯이 바친 ‘독립운동가’로 불린다. 심훈이 1936년에 발표한 <상록수>의 여주인공 ‘채영신’으로 더 유명하다. 저자는 실제로 농촌 계몽 운동 현장에서 만난 최용신과 그녀의 활약에서 영감을 얻어 이 작품을 썼다.

그녀는 원산 루씨여자보통학교 진학, 졸업 후 협성여자신학교를 다니며 농촌계몽운동의 뜻을 확고하게 굳혔다. 1928년 신문에 기고한 ‘교문에서 농촌으로’를 보면 그 의지가 드러난다.

“중등교육을 마친 우리들은 각각 자기의 이상을 향하여 각자의 최선의 노력을 다하지 않으면 안 될 것이다. 이제 그 활동의 첫 계단은 무엇보다도 농촌여성의 지도라고 믿는다.(…중략…) 중등교육을 받은 우리가 화려한 도시생활만 동경하고 안일의 생활만 꿈꾸어야 옳을 것인가? 농촌으로 돌아가 문맹퇴치에 노력해야 옳을 것인가? 거듭 말하노니 우리는 손을 서로 잡고 농촌으로 달려가자.”

1931년 10월, 경기도 화성군 반월면 샘골(泉谷)에 YWCA 농촌지도원으로 파견돼 농촌교육을 시작했다. 샘골은 현재 안산시 상록구 본오동이다. 최용신은 부임하자마자 마을의 유일한 교육기관인 샘골학원 인가부터 샘골예배당 부설 샘골강습소를 확대 개편하는 일에 착수했다. 이듬해 5월경에는 강습생이 점점 늘어나 110명에 달할 정도였다.

아동은 물론 청년, 부녀자 등 모든 마을 사람들을 대상으로 문맹 퇴치와 농촌생활개선 운동을 벌였다. 암울한 식민지 상황에서 농촌 사람들의 주체적인 의식을 일깨우며 일제의 수탈에 교육으로 대항하고자 한 것이다.

1934년 일본으로 가 고베여자신학교에 입학했으나 각기병에 걸려 6개월 만에 귀국, 다시 샘골에서 마지막 불꽃을 태우다가 25살에 장중첩증으로 세상을 떠났다. 수십 년이 흘러 한국여성단체협의회는 1964년 용신봉사상(容信奉仕賞)을 제정해 매년 시상하고 있으며, 1995년 건국훈장 애족장이 추서됐다.

한편 2007년 11월 최용신기념관이 문을 열었다. 그녀가 샘골강습소에서 가르쳤던 홍석필이 1억 5천만 원을 쾌척한 것으로 건립된 기념관이다.

류설아기자 / 자료제공 : 경기학연구센터, 용인문화유적전시관, 광명문화원

로그인 후 이용해 주세요