[경기도의 성곽과 능원] 강화 초지돈대

38년 몽골항전史 새겨진… 천혜의 요새

한반도 최초 해양국가 고려… 왕건, 서해 제해권을 장악하다

강화가 역사책에 본격 등장하는 것은 고려 태조 왕건이 즉위 전 후고구려 궁예 아래에서 경력을 쌓을 때다. 청년 장군 왕건은 도선대사의 가르침에 따라 수군을 이끌고 혈구진(穴口鎭) 즉 강화를 공격해 점령한다. 이로써 왕건은 근거지를 예성강 하구의 송악 즉 개성에서 삼한의 배꼽인 한강과 임진강 입구까지 확장하고 마침내 한반도의 주인이 된다. 왕건은 강화의 전략적 가치를 제대로 인식한 최초의 인물이었던 것이다. 이후 왕건은 수군을 이끌고 지금의 전라남도 나주를 점령해 견훤의 후백제를 배후에서 위협하고 후백제와 중국의 외교망을 차단한다. 그뿐만 아니라 왕건은 나주 오씨와 결혼 동맹을 맺고 그 소생인 왕자 무가 2대 혜종으로 즉위하게 된다. 말하자면 왕건은 개경에서 시작해 강화, 김포를 거쳐 서남 해안 일대에 이르는 서해의 제해권을 바탕으로 후삼국을 통일하고 고려를 건국할 수 있었던 것이다. 그러나 반도 국가면서도 해양 진출을 포기하고 대륙만 바라본 조선의 운명은 참혹했다.

조선과 고려의 엇갈린 운명… 조선의 굴욕, 그리고 패망

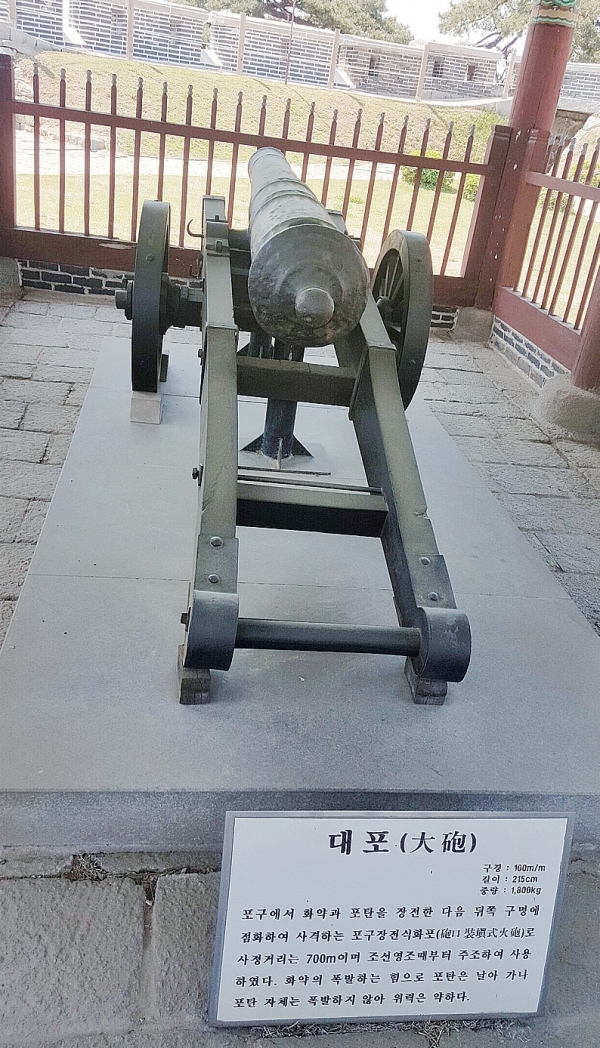

육전은 고전, 해전은 순항이라는 임진왜란의 성적표를 보고서도 조선의 위정자들은 끝내 해양 진출을 외면했고 그 결과는 참담했다. 1636년 병자호란, 조선 인조는 강화 몽진의 타이밍을 놓치고 남한산성에 들었다가 삼전도에서 굴욕적인 항복을 해야 했다. 오래 잊혔던 강화도의 전략적 가치를 뒤늦게 깨닫고 성을 쌓고 진지를 구축한 것은 17세기 숙종이었다. 월곶진, 재물진, 덕진진, 인화보, 철곶보와 돈대, 포대를 구축해 강화섬 전체를 군사 기지화했다. 강화해협 건너 김포에는 문수산성과 덕포진(德浦鎭)도 쌓았다. 그러나 한말 열강의 함포 외교에 대부분 무너지고 오늘날 남은 것은 남문 안파루(晏波樓)·북문 진송루(鎭松樓)·서문 첨화루(瞻華樓)와 동문 망한루(望漢樓)의 4대문과, 암문 4개, 수문 2개 정도다. 40일 만에 돈대 49곳을 축성했다는『강도지』기록을 보면 정말 다급하고 절실했던 것 같다.

한양의 목구멍 강화를 군사기지화했지만 19세기 후반 조선은 열강의 침략에 허무하게 굴복했다. 1866년 프랑스 병사 백 명은 40일 만에 물러나면서 강화 관아를 불 지르고 은 금괴와 서적, 무기, 보물 등을 약탈해 갔다. 1871년 미 해병 450명은 이틀 만에 초지진을 완전히 파괴하고 어재연 장군이 이끄는 조선 방어군 300명을 광성보에서 전멸시켰다. 1875년 일본군 22명은 영종진(永宗鎭) 수비군 500명을 몇 시간 만에 제압했다. 열강의 함포 외교에 조총으로는 상대되지 않았다. 조선은 결국 10년 동안 세 차례 참패하고 불평등조약을 맺고 문호를 개방했다. 듣기 좋아 강화조약이지 항복이다. 그 역사의 현장이 바로 초지진이요 광성보다. 여기서 우리는 몇 가지 중요한 교훈을 얻는다.

한국, 대양으로 나아가야… 지도자의 정세관이 중요

세계사의 큰 흐름이 유목민족, 대륙세력에서 해양세력으로 넘어갔는데도 조선만 몰랐다. 몽골, 청은 대륙에서는 당대 1강이었다. 그러나 임진왜란 즈음 서구는 대항해 시대가 시작되고 이후 세계사의 주역은 스페인, 네덜란드, 영국, 미국의 해양세력이었고 지금도 해양세력인 미국이 세계 1강이다. 조선도, 대한민국도 해양세력으로 탈바꿈해야 한다. 한민족의 저항 의식과 투쟁 역량이 점점 후퇴했다. 약소국 신라는 당나라 군대를 대동강 이북으로 몰아냈고 고구려는 연개소문 아들의 내분 이전에는 외세에 평양성을 열어준 적이 없었다. 고려는 몽골 상대로 38년, 조선 인조는 45일 만에 항복했다. 그러나 19세기 조선은 대대, 소대 병력에 심한 경우 몇 시간 만에 무너졌다. 대원군은 모든 개혁 정책에도 국권 상실의 가장 큰 책임자로 비난받을 수밖에 없다. 인조는 말할 것도 없다. 세계정세에 대한 위정자, 최고 집권자의 분석과 판단, 결정이 일선 군인이나 하급 행정관료의 애국심이나 열정보다 훨씬 더 중요하다. 민주사회가 된 현재도 마찬가지다. 경제나 복지도 중요하지만 세계정세를 정확하게 읽고 대처하는 것이 지도자의 가장 중요한 덕목이어야 한다. 그런 지도자를 선택하지 않으면 언제든 국권 상실의 위기를 겪을 수 있다.

강화도는 13세기 초 고려가 몽골의 침입을 피해 왕궁을 짓고 천도해 38년간 고려 왕실과 조정은 육지로부터 식량과 다른 물자를 지원받아 몽골에 항전한 곳이다. 최대의 공신은 강화와 김포 사이에 놓인 남북 방향의 좁은 강화해협이었다. 좁은 곳은 200m, 넓어야 1㎞ 길이는 20㎞가량이다. 바닷물이 강처럼 흐른다 하여 염하(鹽河)라 한다. 폭도 좁고 수심도 얕지만 조수 간만(干滿)의 차가 크고 개펄이 넓고 깊어 도하가 쉽지 않다. 북으로 한강과 임진강, 예성강 강물이 흘러 들어오는데다가 북쪽 월곶과 남쪽 황산도 사이의 해수면 높이의 차이가 커서 물살이 매우 빠르고 거세다. 고려는 둘레 1천200m의 내성, 내성을 보호하는 중성 5천831m, 동쪽 해안을 따라 외성까지 3중으로 토성을 쌓아 강화의 왕궁을 방어했다. 특히 외성이 몽골군이 강화해협을 건너지 못하고 막는 가장 중요한 방어시설이었다. 몽골군은 육전은 세계 최강이었지만 해전은 서툴렀다. 물론 뭍에 남은 백성은 몽골군의 보복 공격으로 말할 수 없는 고통을 겪었다. 어쨌든 세계를 정복한 초강대국 몽골에 맞서 38년이나 버틴 것은 전무후무한 투쟁사라 할 만하다. 고려가 해군과 해운에 일가견이 있었기 때문에 가능한 항전이었다.

김구철 시민기자(경기대 미디어영상학과 교수)

※ 이 기사는 지역신문발전기금을 지원받았습니다.

로그인 후 이용해 주세요