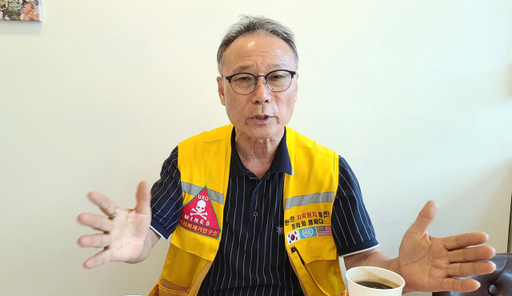

김기호 한국지뢰제거연구소장, 지뢰 찾기 20년 세월...“올해는 결론낸다”

2000년 6월, 경의선 철도연결공사 비무장지대(DMZ) 구간에서 인수인계 중이던 전·후임 1사단 수색대대장 모두 두 다리를 잃는 사고가 발생했다.

사무실이 아닌 군사분계선 현장에서 직접 눈으로 보고 경험하며 인수인계를 해야 한다는 김기호 당시 국군 기무부대 DMZ 대간첩 및 대태러작전 방첩장교(67·현 한국지뢰제거연구소장)의 조언이 계기가 된 사건이었다.

당시를 떠올리며 김 소장의 눈시울은 붉어졌다. 그리고 자신의 탓이라며 가슴을 치고 미안함을 쏟아냈다. 그러면서도 이들처럼 끔찍한 사고가 다시는 발생하지 않아야 한다는 신념을 갖게 됐다고 전했다. 나아가 지뢰를 안전하게 제거하는 일이 ‘평화의 첫걸음’이며 목숨이 위험하더라도 자신이 꼭 해야 할 일이라는 생각을 하게 된 계기라고 말했다.

이후 김 소장은 ‘지뢰 찾기’ 인생의 여정을 지금까지 이어왔다. 국가도, 군인도, 국민도 지원은커녕 관심도 주지 않는 분야에서 30여년간의 군 복무로 받고 있는 연금을 20여년째 쏟아부으며 말이다. 직접 지뢰를 찾아 제거했다. 군의 무사안일에 빠진 인식을 개선하고 국민의 안전한 일상을 찾아주기 위해 국회로 또 사회로 나가 목소리를 높이고 발이 부르트도록 다녔다.

그럼에도 사람들의 인식은 그저 ‘운이 나쁜, 남의 이야기’ 정도에서 크게 벗어나지 못했다. 그 때문인지 최근 만나 이야기를 나누는 과정에서 김 소장은 “올해에는 어떤 식으로든 끝장을 보겠다”는 말을 했다. 집에서 쫓겨나 사무실 한 편을 침실로 사용하면서도 동으로 서로 지뢰를 찾고 사람들의 생각을 바꿔 군의 행태를 개선하려는 활동의 마침표를 찍겠다는 이야기였다.

그는 “아직 한반도 전역에 300여만발의 지뢰가 매설돼 있 는 것으로 추정되고 있다. 6·25전쟁 이후 지뢰 폭발로 민간인 약 3천명, 군인 약 5천명이 죽거나 발목 등을 절단하는 상해를 입은 것으로 파악된다. 하지만 정부는 지뢰 매설 현황조차 파악하지 못하고 있다. 그 관리도 허술하기 그지없어 지뢰매설지역 표지도 없는 경우가 허다하다”고 꼬집었다.

이어 “올해가 정말 마지막이다. 어떤 결과가 나오든 집으로 돌아갈 것”이라면서 “군 당국이 더 이상 국민의 피해를 방치하지 않도록 국회와 국방부를 뛰어다니겠다”고 했다.

국가가 직접 지뢰 탐지와 제거 활동에 적극 나서도록 만들거나 제대 군인 등 민간 전문가들의 인도적 지뢰활동을 지원해 민간의 피해를 유발하지 않도록 환경을 구축하겠다는 취지다.

하지만 김 소장의 소망이 실현될지는 여전히 미지수다. 분명 수많은 자본과 위험이 수반되는 결정이기 때문이다. 물론 국회와 국방부가 지뢰 문제에 대한 인식을 바꾸고는 있다.

특히 7월 강원도 철원에서 지뢰 폭발로 50대 굴착기 기사가 사망하고 최근 의정부와 양주 등지에서 군이 관리하던 지뢰 17발이 사라지며 세간의 관심도 집중되고 있다. 이에 정부와 국회가 어떤 결론을 내릴지, 김 소장의 지뢰 찾기 인생의 마지막이 어떻게 끝날지 지켜볼 때다.

오준엽기자

로그인 후 이용해 주세요