우연과 즉흥으로 살펴본 현상의 이면… 황현화 작가의 ‘The Other Side’ 展

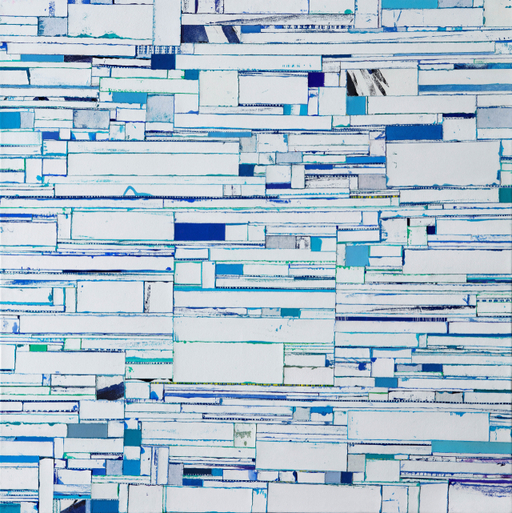

캔버스 가득 크고 작은 판화지 조각이 채워졌다. 찢긴 종이가 겹겹이 붙은 캔버스를 보고 있노라면 붙여진 종이 너머 ‘이면’에 대한 사유를 곱씹게 된다. 황현화 작가의 개인전 ‘The Other Side’ 展이 양주 안상철미술관에서 21일부터 열린다.

전시에 내걸린 32점의 연작은 작품마다 눈길을 사로잡는 요소가 있다. 캔버스를 채우는 다양한 크기의 판화지 조각들이다. 더 재밌는 건 종이 조각들 아래에 있는 형형색색의 영역들이다. 과연 작가가 밑그림 위를 종이로 채운 것인지, 색이 물든 종이를 빈 캔버스에 채운 뒤 그 주변을 다른 흰 종이로 갖다붙인 건지 명확하게 파악할 수 없다는 점이 발길을 사로잡는다. 이처럼 각 작품의 표면에만 머무르지 않고 종이의 레이어가 몇 겹일지 상상해볼 수 있다는 점이 작품 세계의 근간과 연결된다.

황 작가가 이런 작업을 2018년부터 시작하게 된 계기 역시 판화 작업을 한창 이어가다가 문득 발견한 판화의 뒷면 때문이다.

경기일보와의 통화에서 황 작가는 “판화 작업 이후 여백으로 남아 있는 종이를 잘라내고 찢어서 작품의 영역으로 소환했다”며 “컬러링된 종이, 프린트 과정을 거친 종이 등을 다양하게 활용해 바탕에 뒀다”고 설명했다. 전시작 중 초기의 작품들은 조각마다 안 겹치게 하는 데 중점을 뒀다. 하지만 작가는 어느 순간부터 종이를 찢었을 때 가장자리의 물성에 사로잡혀 그 결을 살리는 데 힘을 쏟기도 했다.

그의 고백처럼 이번 전시장을 수놓는 그림들은 철저한 계획과 통제보다는 우연과 즉흥에 의한 산물이다. 황 작가 역시 매 작업마다 종착지나 목적지를 정해두지 않고, 무의식을 따라 손이 가는대로 작업에 몰두했다고 말한다. 그는 “캔버스를 채워나가는 방향도 다 달랐다. 어떨 때는 위에서부터, 언제는 가운데를 출발점을 삼기도 했다”면서 “시작과 끝 자체를 예측할 수 없는 즉흥성이 작업 전반에 녹아들어 있다. 심지어 작업도 동시에 여러 작품을 시작하기도 하고 한 작품에만 5개월 이상 매달리기도 하는 등 가지각색의 방법으로 가득했다”고 설명했다.

그는 조각에서 판화로, 또 회화로 다루는 매체와 작품의 행보를 확장해왔다. 그의 다음 행선지는 어디일까. 작가로서의 그의 가치관으로 미뤄봤을 때, 그건 아무도 모른다. 황 작가는 “작품마다 깃든 색상의 배합, 전체적인 형상은 제가 구상한다고 해서 그대로 될 수 없다. 그래서 무의식과 연동된 내면의 흐름에 온몸의 감각을 맡겨야 한다”면서 “내가 지금 이 순간에 무언가에 사로잡혀 선택한 데 따라서 재배치되고 재구성되는 어떤 흐름의 길이 생기고 그저 그 길을 따라갈 뿐”이라고 웃어 보였다. 전시는 4월18일까지.

로그인 후 이용해 주세요