장욱진 예술세계의 재구성…‘가장 진지한 고백: 장욱진 회고전’

“그림처럼 정확한 내가 없다. 난 그림에 나를 고백하고 나를 다 드러내고 나를 발산한다. 그리고 그림처럼 정확한 놈이 없다.”

진솔한 자기고백으로 평생을 창작에 전념했던 장욱진은 수공업 장인처럼 쪼그리고 앉아 그림을 그렸고, 때로는 해탈한 도인처럼 세상을 응시했다. 그런 그가 자주 읊었던 ‘나는 심플하다’는 ‘나는 정직하다’, 즉 앞과 뒤가 똑같은 사람이라는 의미에 가깝다. 그는 예술과 일상을 일치시켜 한결같은 자세로 삶을 이어갔기 때문이다.

한국 근현대 화단을 대표하는 거장 장욱진 서양화가의 예술 세계를 총망라해 재구성한 ‘가장 진지한 고백: 장욱진 회고전’이 국립현대미술관 덕수궁관에서 지난 14일부터 개막해 주목받고 있다.

장욱진의 전시는 이미 지역별, 활동 시기 등에 따라 작품이 분류돼 많이 전시돼 왔다.

이번 전시의 특징은 이러한 기존의 장욱진 전시들과 다르게, 일제강점기나 학창 시절 등 조명 받지 못했던 지점들을 발굴하면서도 그의 생애를 연령대로 세분화해 접촉 기회를 늘리는 시도로 차별화했다는 점이다.

1920년대 그의 학창 시절부터 1990년 작고 때까지 60여년을 그가 어떻게 걸어왔는지 돌아보는 이번 회고전은 역대 최대 규모의 장욱진 개인전이며 작품뿐 아니라 사진, 표지화, 유품 등 아카이브도 구축해 그의 예술을 둘러싼 미술사적 가치의 외연을 확장하는 교류의 장이다.

전시는 4개의 장으로 구성됐다. 1~2부는 그의 조형 의식을, 3~4부는 그의 주제 의식을 살펴보는 시간이다.

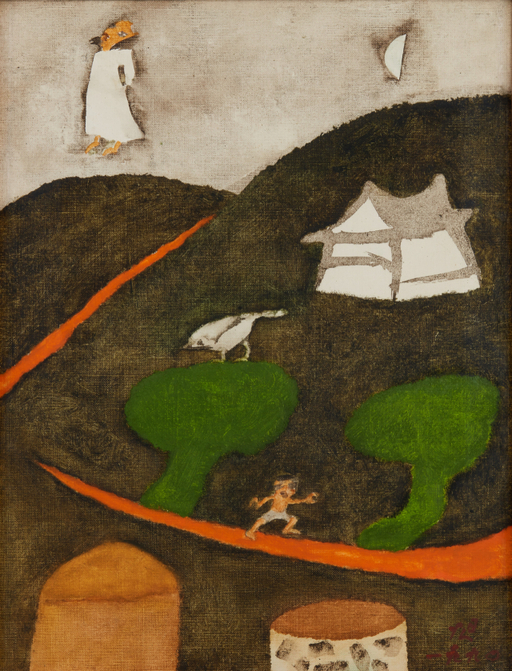

1부에선 학창 시절부터 중장년 시기에 주목했다. 청년기의 그는 민화나 토기 백자 등의 모티프로 향토색이 느껴지는 작품을 그렸다. 이어 30~40대를 거치면서 그는 명도와 채도 대비를 활용해 시각 요소를 인식하는 과정에 변화를 줬다. 40~50대의 장욱진은 기호화된 형태나 원근법의 공간적인 특성을 지워내는 시도를 보여줬다. 그가 추구한 독창적인 한국적 모더니즘의 유기적인 사조 변화가 고스란히 전달된다.

이어지는 2부는 장욱진 작품에서 자주 등장하는 소재의 중요성, 더 나아가 그 소재로 장욱진이 말하고자 했던 바를 자세히 탐구하는 자리다.

그는 일상에서 쉽게 접하는 까치와 나무, 해와 달, 집, 가족 등의 모티프에만 평생을 집중하면서 그림을 그렸다. 이처럼 일관성과 지속성으로 대변되는 그의 그림이 오랜 기간 생명력을 뿜어낼 수 있는 이유는 그가 자유롭게 재료와 소재에 얽매이지 않으면서 변화를 마다하지 않았다는 데에서 찾을 수 있다. 60여년 동안 각각의 작품에서 하나 같이 색다른 구도와 파격적인 구성이 돋보이는 점도 주목하면 좋다.

이어지는 3부 섹션은 그와 종교 사이 접점을 다룬다. 불교 주제 회화나 먹그림, 목판화 선집 등으로 장욱진의 정신적 바탕을 들여다보고자 했다.

4부는 1970년대 이후 노년기를 살피는 자리다. 얇아진 색층, 수묵화나 수채화처럼 맑게 스며드는 물감의 효과 등이 마치 동양화와 서양화가 절묘하게 배합된 모습을 보여준다. 타계 두 달 전 그렸던 ‘밤과 노인’은 사람이 둥둥 떠다니고 형체의 경계가 흐려지는 등 시공간을 초월하는 기묘한 인상을 뿜어낸다.

배원정 국립현대미술관 학예연구사는 “몇 가지 소재로 1천여점이 넘는 작품을 남긴 장욱진은 어디에도 속하지 않았지만 미술사에 독자적인 양식으로 우뚝 서는 궤적을 남겼다”며 “그는 예술가로서 느끼는 고뇌와 현실에서 겪는 저항들을 성실한 작품 활동으로 보여준 꾸밈 없고 솔직한 사람이었다”고 강조했다. 전시는 2024년 2월12일까지.

로그인 후 이용해 주세요