화성행궁 안 구경 : 정조의 휴식·수양공간 [이강웅의 수원화성이야기]

은퇴 계획한 정조… 화성행궁서 노후 준비

지금까지 화성행궁을 왕실 행사 공간, 지방행정 공간으로 구분해 홍보했다. 정조의 생각이 반영되지 않은 잘못된 구분이다. 한양 궁궐에는 수많은 공간이 있다. 수백년 동안 여러 임금에 의해 확장됐기 때문이다. 이에 비해 화성행궁은 한 명의 임금에 의해 완성된 궁이다. 오롯이 정조의 생각이 담긴 공간이다. 화성행궁은 정조의 ‘휴식, 수양, 어머니와의 추억, 백성과의 기억’이 담긴 공간이다. 이번엔 노후를 위한 휴식 공간, 수양 공간을 본다.

■ 휴식을 위한 아름다운 공간: 노래당, 후원, 득중정지, 미로한정

젊을 때 열심히 일하고 은퇴 후 충분히 쉬겠다는 것은 예나 지금이나 같은 모양이다. 정조도 쉼을 위한 공간을 준비했다.

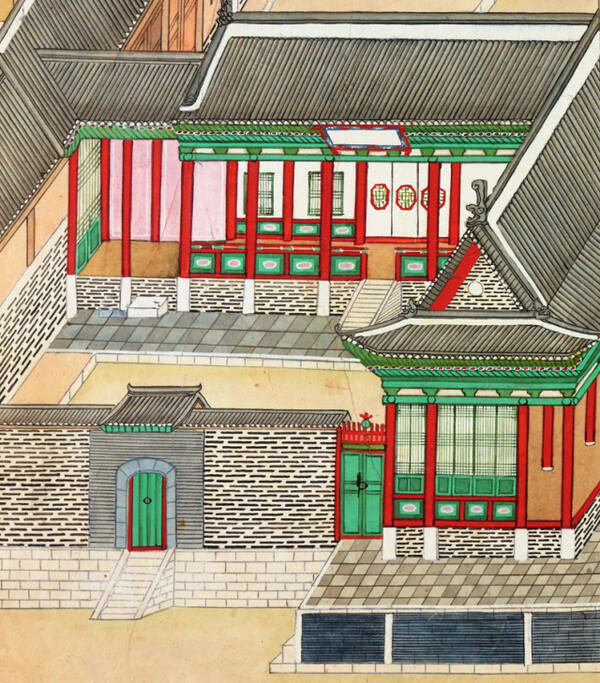

첫째, 노후에 중심 거처로 사용할 노래당(老來堂)이다. 노래당은 낙남헌의 뒤편에 위치해 동향한 건물이다. 노래당을 중심으로 뒤편에 정자(미로한정)를, 앞쪽에 정원(득중정지)을, 좌측에 백성(낙남헌)을, 우측에 어머니(장락당)를 둔 공간 배치다. 행궁 북쪽 구역의 중심이고 노후 생활의 중심 공간이다. 노래당의 공간 특징은 노후 생활 공간의 중심에 있는 점, 행궁에서 유일하게 홍예문을 설치한 점, 정전인 봉수당이나 어머니 침전인 장락당도 단청을 하지 않았는데 단청을 한 점이다.

‘노래’라는 말은 당나라 시인 백거이의 “늙는 것은 운명에 맡기고 편안히 거처하면 그곳이 고향”이라는 시에서 따왔다. 편액은 화성 성역의 총책임자인 채제공이 썼다. 노래당으로 통하는 문의 이름은 난로문(難老門), 가풍문(歌風門), 득한문(得閒門), 삼수문(三壽門)으로 모두 늙지 않고 한가한 쉼을 희망하는 정조의 마음이 깃들어 있다.

둘째, 연못 득중정지(得中亭池)가 있는 후원이다. 소박한 규모이나 품격 있게 조성해 놓았다. 행궁 뒤에서 시작한 명당수를 중간에 연결해 취병 안을 지나 연못을 거쳐 나간다. 지형의 고저 차를 이용한 자연 급수 시스템으로 친환경 설계다.

취병이란 관목과 넝쿨식물로 만든 자연 식물 울타리(Hedge Wall)를 말한다. 두께는 50㎝ 정도이고 높이는 사람 키를 약간 넘는 정도라 외부에서 내부가 보이지 않게 했다. 상당히 세련된 조경 공간이다. 현재 발굴조사를 마친 상태다. 복원된다면 정조의 품격을 느낄 또 하나의 공간이다.

세 번째 휴식 공간은 정자인 미로한정(未老閒亭)이다. 위치가 행궁에서 가장 높은 곳이라 먼 곳에서도 정자가 보인다. 마찬가지로 정자에 올라서면 눈 아래 행궁의 수많은 지붕이 장관을 이룬다. 미로한정에 올라 꼭 보기 바란다. 이름 ‘미로한’은 ‘장차 늙어서 한가하게 쉰다’란 의미다.

■ 몸과 정신을 수양하기 위한 공간: 득중정, 외정리소, 봉수당 누상고

휴식만으로 노후를 보낼 정조가 아니다. 문무를 겸한 임금으로 노후에도 몸과 마음을 계속 수양하려 했다. 국내외 서적을 늘 읽을 수 있고 본인의 글을 저술하는 계획을 갖고 있었다. 화성행궁 내 공간이 이를 증명한다.

첫째, 몸과 정신수양을 위한 활터 득중정(得中亭)이다. 득중정은 노래당의 서쪽에 위치해 북향을 하고 있다. 특징은 행궁 대부분이 동향인데 득중정과 낙남헌만 북향을 한 점이다. 이유는 과녁까지의 긴 공간이 필요했고 많은 백성이 자유로이 출입할 수 있는 위치와 너른 터가 필요했기 때문이다. 화성능행도 중 ‘득중정어사도(得中亭御射圖)’가 이를 증명한다. 득중정 행사를 그린 것으로 정조가 활을 쏜 후 저녁에 어머니는 물론이고 수많은 백성과 함께 불꽃놀이를 구경하는 모습이 보인다. 백성에게 공개된 행궁이다.

수원화성에는 활터가 행궁 북쪽 강무당, 행궁 안 득중정, 용연 위 방화수류정, 창룡문 맞은편 동장대 등 모두 네 곳이다. 수원이 활터를 가장 많이 보유한 도시일 것이다. 득중정에는 활을 쏘는 어사대가 있고 정조 친필의 편액이 걸려있다. ‘득중’은 “활을 쏘아 맞히면 제후가 될 수 있고 못 맞히면 될 수 없다”는 예기(禮記)의 글에서 따왔다고 한다.

둘째, 저술을 위한 외정리소(外整理所)다. 정리소는 왕의 원행을 위한 계획부터 시설, 인력, 의례, 교통, 물자, 회계, 기록 보존까지를 전담하는 통합기구다. 기록 보존도 정리소 임무 중 하나다. 실제 ‘원행을묘정리의궤’를 외정리소에서 담당해 만들었다. 이때 30만자의 새 활자 ‘정리자’를 주조했다. 이런 점을 감안하면 저술 작업에 필수적인 기관이다. 성역이 완료된 후에도 외정리소를 화성행궁에 그대로 둔 점에서 집필에 대한 정조의 뜻을 알 수 있다.

셋째, 서고로 사용할 봉수당 내 누상고(樓上庫)다. 누상고란 행각을 2층으로 만들어 지상에서 떠 있는 2층 부분을 창고로 사용하게 되는데 이 2층 부분 창고를 말한다. 즉, 누상고는 종이류나 습기를 피해야 하는 물건을 보관하기 위해 만든 창고다. 외정리소 대부분이 누상고인 것이 이런 이유 때문이다. 종이를 보관하거나 대체로 서고가 된다.

이런 누상고를 정전인 봉수당에 설치한 것이나 봉수당 행각 대부분을 누상고로 만든 점에서 수많은 책을 가까이 하려는 정조의 뜻을 알 수 있다. 이는 정조가 자신의 저술을 위해 외정리소를 화성행궁에 남겼고 많은 서적을 접하기 위해 서고로 활용하고자 정전 가까이 많은 누상고를 설치한 것이다.

정조는 노후에도 학문의 끈을 놓고 싶지 않았다. 외정리소의 화성행궁 존치와 봉수당 행각의 누상고 설치가 이를 말해주고 있다. 있을 수 없는 왕의 은퇴를 계획하고 화성행궁에 노후를 준비했다.

화성행궁 안의 전각 공간을 통해 마음(文)과 몸(武)의 휴식과 수양을 위한 정조의 노후 계획은 이러했다. 글·사진=이강웅 고건축전문가

로그인 후 이용해 주세요