치(雉)의 ‘설계 최소면적’은? [이강웅의 수원화성이야기]

위계 가장 낮은 ‘치’, 방어의 기본 지키다

설계에는 설계 기준이 있다. 최소치, 최대치, 표준치다. 수원화성을 지을 당시 적용됐던 설계 기준을 찾아보자.

장인들 간 입으로 전해진 치의 설계 최소 면적은 얼마일까.

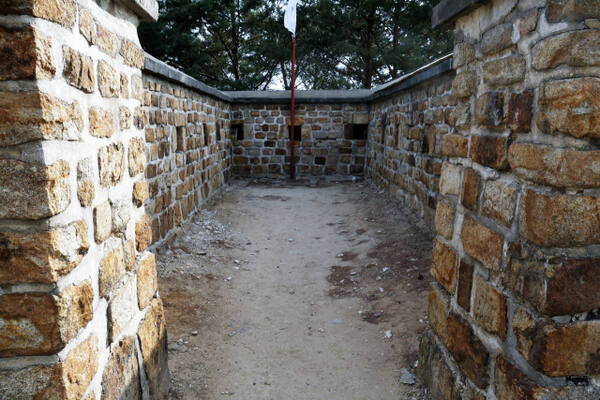

수원화성에 설치한 시설물은 19종류에 60개다. 각각 주어진 목적과 기능을 갖고 방어에 임한다. 이 중 치는 외관상 가장 보잘것없지만 모든 시설물 중 기본 방어시설이다. 적이 성벽에 가까이 붙게 되면 성에서 방어가 매우 어렵다. 성 위에서는 가까이 접근한 적이 보이지 않기 때문이다. 그러나 ‘돌출된 좌우로 마주하는 치’에서 적의 옆구리를 협공하면 적들도 어찌할 수 없게 된다. 이것이 치의 주기능이다.

화성에는 순수한 치가 여덟 곳이 있다. 여기에 사실상 치의 역할을 하는 여덟 곳을 포함하면 모두 16곳이 된다. ‘순수한 치’는 동1치, 동2치, 동3치, 서1치, 서2치, 서3치, 남치, 북동치 여덟 곳을 말한다. 사실상 치는 포루(군졸) 다섯 곳에 남공심돈, 서북공심돈, 동북노대를 합해 여덟 곳이다.

치의 규모는 의궤에 치의 둘레 길이를 기준으로 하고 있다. 둘레길이란 성 밖으로 돌출한 좌측면, 바깥면, 우측면, 3면의 길이를 합한 길이다. 그러나 아군 병사가 실제 사용하는 면적은 여장 안의 면적이 된다. 설계에는 공간마다 설계 최소 면적이 있다. 그 공간에 필요한 최소 면적을 말한다. 예를 들면 비즈니스호텔의 욕실, 대학 기숙사의 1인실, 종합병원 2인실 병상 등의 최소 소요면적을 의미한다.

성역 당시 수원화성에 적용한 설계 최소 소요면적에 대한 기록은 없다. 의궤에서 아쉬운 부분이다. 기록은 없지만 당시 감동이나 장인들 사이에 전해지던 설계 기준은 있었다고 확신한다. 치성의 최대 돌출길이, 홍예문의 최저 높이 등이다. 오늘은 화성에서 치의 설계 최소 면적, 최소 소요면적은 얼마일까. 성역 당시 장인들의 기준을 찾아볼 예정이다.

과연 알아낼 수 있을까. 치 8개 중 남치와 서삼치에 대한 아주 특별한 기록이 있어 가능하다. 의궤 기록에서 시작해보자. “서삼치는 여장 양쪽 끝이 원성 안으로 3척이 들어갔다”, “남치의 여장 제도는 서삼치와 같다”는 기록이다. 실제로도 서삼치와 남치는 모양이 특이하다. 여장이 성안으로 들어와 있는 것이다.

왜 성안으로 여장이 들어왔을까. 성안으로 들어온 여장 길이만큼 내탁 너비가 좁아지게 된다. 내탁 사용에 지장이 크다. 내탁에 지장을 주면서 여장을 늘린 것은 아군 병사가 사용할 치의 내부 면적이 부족해 공간을 늘리는 대책이었다. 성안 쪽으로 면적을 확장해 부족한 치의 사용 공간을 늘려준 것이다.

서삼치와 남치를 올라보면 누구나 “폭이 왜 이리 좁아” 또는 “이 면적으로 뭐 할 수 있겠어”라고 하게 된다. 왜 이렇게 작은 면적의 치를 만들었을까. 이유는 서삼치와 남치가 설치된 위치의 지형이다. 성 밖 쪽의 지형을 보면 전후좌우 모두 급경사 지형이다. 이런 경사 지형에는 돌출 길이를 길게 할 수 없다. 이런 급경사에는 좌우 폭을 넓게 할 수도 없다. 따라서 규모가 작아지고 실 사용 면적도 작아질 수밖에 없다.

그러나 이 위치에 꼭 배치해야 했다. 또 치의 기능을 하는 데 꼭 필요한 최소 면적은 확보해 줘야 했다. 대안은 없을까. 위치도 살리고, 최소 면적도 살리는 방법으로 정조는 여장을 성안으로 연장해 면적을 늘려 최소 소요면적을 확보해 준 것이다. 이젠 최소 소요면적을 찾아보자.

먼저 치의 규모를 살펴보자. 큰 규모부터 북동치 20보, 동삼치 17보, 동일치 17보, 서일치 16보 1척, 동이치 16보, 서이치 14보 5척, 서삼치 14보 4척, 남치 14보 2척이다. 가장 큰 치는 북동치이고 가장 작은 치는 서삼치와 남치다.

실사 용면적을 살펴보자. 순내부 면적은 큰 면적부터 북동치가 10.5평, 동삼치 10.2평, 동이치 7.7평, 동일치 7.7평, 서일치 6.6평, 서이치 5.5평, 서삼치 4.1평, 남치 4.1평 순이다. 서삼치와 남치는 확장 이전 면적이다. 북동치가 가장 큰 면적이고 서삼치와 남치가 가장 작은 면적이다. 같은 치이지만 가장 작은 서삼치는 가장 넓은 북동치의 반도 안 된다.

이 데이터에서 중요한 것은 서삼치와 남치의 실사용 면적이다. 모두 4.1평이다. 무엇을 의미할까. 첫째, 서삼치와 남치의 4.1평은 치의 최소 소요면적에 미달한다는 의미다. 미달하기 때문에 이 두 치는 여장을 성안으로 들여오면서 면적을 확장한 것이다. 둘째, 서이치 5.5평은 치의 최소 소요면적에 충족한다는 의미다. 충족하기 때문에 서이치까지는 여장을 확장하지 않았다는 의미다. 그러면 최소 소요면적은 얼마일까.

서삼치와 남치의 확장 후 면적을 계산하면 된다. 얼마만큼 늘렸을까. 의궤에 “여장 양쪽 끝이 원성 안으로 3척이 들어갔다”고 했다. 늘린 길이는 3척으로 0.93m이고 늘어난 면적은 2.3㎡로 0.7평이다. 늘어난 면적을 합하면 서삼치와 남치는 4.8평이 된다. 즉, 치의 최소 소요면적은 4.8평이다.

결론은 ‘성역 당시 치의 설계 최소 면적은 5평(坪)’라 할 수 있다. 기록은 없지만 당시 장인들 사이에 입에서 입으로 전해 오고 적용되던 설계 기준이 최초로 밝혀진 것이다. 성안으로 여장을 끌어들이면서까지 치의 최소 소요면적 기준을 지키려 노력한 장인정신에 경의를 표한다.

오늘은 성역 당시 장인이 적용한 설계 기준을 알아봤다. 위계가 가장 낮은 시설물이지만 남치와 서삼치에 면적을 늘려 최소 소요면적을 지켜준 정조의 엔지니어링 마인드를 엿봤다. 글·사진=이강웅 고건축전문가

로그인 후 이용해 주세요