10년 전보다 돈 안 써…소득 늘었어도 지출 '멈칫'

통계청 '가계동향조사' 2015·2025년 1분기 비교 분석

최근 10년 사이 가구당 월평균 소득이 80여만원 증가한 가운데 소비지출은 30여만원 늘은 것으로 나타났다.

과거보다 수익이 많아졌어도 지갑은 상대적으로 덜 열리고 있다는 의미다.

장기화된 경기 침체, 주택 및 노후 불안 등 영향으로 소비심리가 얼어붙은 것으로 추측된다.

7일 통계청의 ‘가계동향조사(전국가구)’ 자료를 토대로 2015년 1분기와 2025년 1분기 소득 현황 등을 분석해봤다.

먼저 지난 2015년의 경우 국내 가구당 월평균 소득은 451만7천원으로 집계됐다. 당시 소비지출은 265만3천원이었다. 지출 항목 중에서는 ▲식료품·비주류음료(35만1천원·13.2%) ▲교육(34만3천원·12.9%) ▲주거·수도·광열(33만6천원·12.6%) 등의 비중이 컸다.

이후 10년이 지난 현재 국내 가구당 월평균 소득은 535만1천원으로 조사됐다. 2015년 1분기 때보다 83만4천원(15.5%) 많아졌다. 하지만 가구당 월평균 소비지출은 295만원으로 29만7천원(11.1%)만이 늘었다. 과거에 비하면 소득 대비 소비지출액이 줄어든 셈이다.

특히 올해 1분기는 소비지출 구성비도 달랐다. ‘식료품·비주류음료’에 대한 지출액(44만4천원·15.0%)이나 ‘음식·숙박’에 대한 지출액(43만6천원·14.7%)이 엇비슷한 수준까지 맞춰져서다. 뒤이어 ▲주거·수도·광열 지출(41만3천원·14%) ▲교통·운송 지출(32만3천원·10.9%) 순이었다.

수년째 이어지는 경기 침체로 주택 및 노후에 대한 불안이 커지면서 소비자들에게 ‘돈 쓰지 않는 습관’이 생긴 게 주된 영향이었던 것으로 보인다. 아울러 가격·품질보다 가치관·신념을 우선시하는 젊은 층의 ‘가치소비’ 성향이 강해진 경향도 더해졌다.

실제로 이러한 소비 트렌드 흐름은 ‘연령별’로 나눠도 차이가 있다.

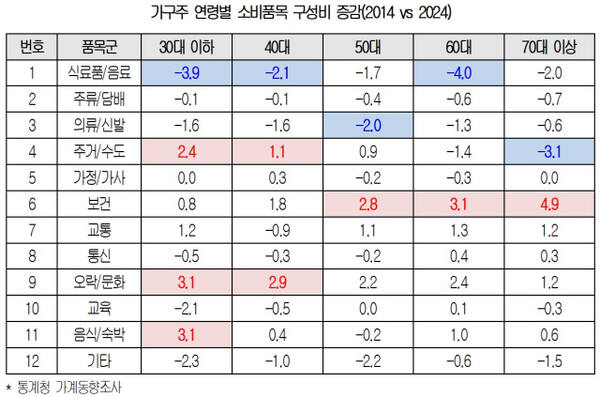

대한상공회의소가 지난 1일 발간한 ‘세대별 소비성향 변화와 시사점’ 보고서를 보면 2014년부터 2024년까지의 10년 기간에도 30대 이하를 제외한 국내 모든 세대의 소득이 늘었는데, 소비지출은 그에 비례해 증가하지 않았다. 도리어 식료품·음료(-2.3%p), 의류·신발(-1.6%p) 등 전통적인 생필품과 교육(-0.9%p)의 소비 비중이 감소했다.

젊은 세대를 중심으로는 음식·숙박, 주거·수도 품목에 대한 지출 비중이 확대됐지만 고령층으로 갈수록 보건 관련 소비지출 비중이 증가하는 모양새였다.

구체적으로 30대 이하는 식비 지출(식료품·음료) 비중이 3.9%포인트(p)나 감소했지만, 음식(외식)·숙박(3.1%p)과 오락·문화(3.1%p)비중이 급증했다. 여행, 미식, 디지털 콘텐츠 소비가 일상화된 MZ세대의 소비성향을 고스란히 반영한 것으로 풀이된다.

반대로 40대는 취미·운동·오락시설 등 자기 만족형 소비, 70대 이상은 의료 서비스 및 취미활동 등 ‘건강한 노년’을 위한 소비지출이 급증했다.

이에 대해 대한상의 관계자는 “소비 트렌드의 전환은 산업구조에도 큰 영향을 미칠 수 있다”면서 “대한민국의 소비부진은 단순한 불황 때문이 아닌, 한국 사회 전체의 인구·소득·심리 등의 변화로 나타나는 현상인 만큼 단기 부양책으로 한계가 있다. 이제 세대별 특성을 고려한 맞춤형 정책을 통해 지속가능한 성장 활력을 회복해야 할 시점”이라고 전했다.

한편, 올해 1분기 가구 실질소비지출은 코로나19 이후 가장 큰 폭으로 줄었다. 가구당 월평균 소비지출은 1년 전보다 1.4% 증가(295만원)했어도, 물가 수준을 고려한 실질소비지출은 0.7% 감소한 것이다. 이는 2023년 2분기 이후 첫 감소 전환이며 코로나19 유행때인 2020년 4분기(-2.8%) 이후 가장 큰 폭의 감소치다.

로그인 후 이용해 주세요