한·러·카자흐스탄 3개국 예술인 공동제작 연극 ‘파리의 두 여인’

극단 피악, 인문학 성찰 담긴 광복 80주년 기념작 선봬 나혜석과 러시아 고전의 만남…실존과 허구 속 격동의 시대 유라시아 관통하는 3개국의 연대는 민족의 정체성 되물어

한국 최초의 여성 서양화가이자 독립운동가였던 나혜석은 굴곡진 삶의 대명사이기도, 시대를 앞서가며 자신의 인생을 개척한 선구자로 조명되기도 한다. 그가 끝없이 재조명되는 이유는 나혜석이 살아온 삶의 방식과 고민이 지금의 시대에 남다른 의미를 남기기 때문일 것이다.

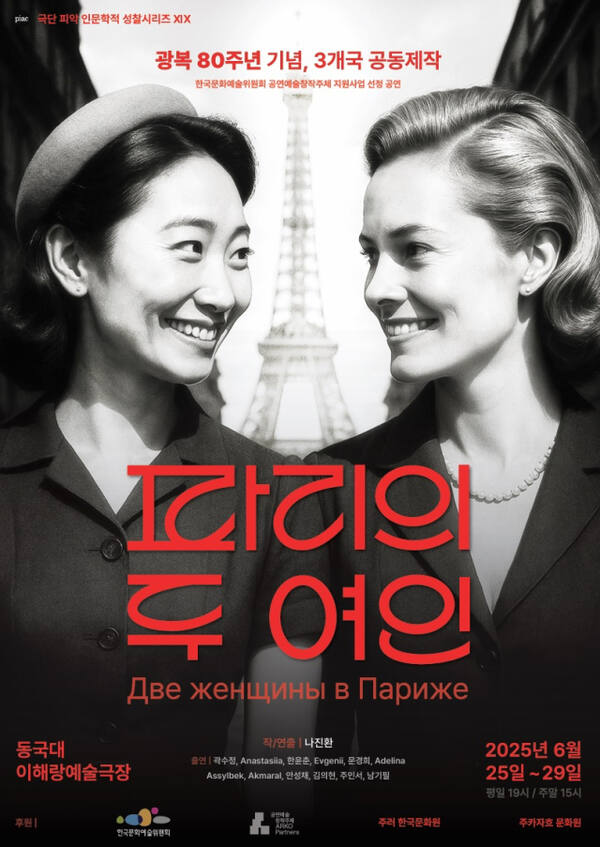

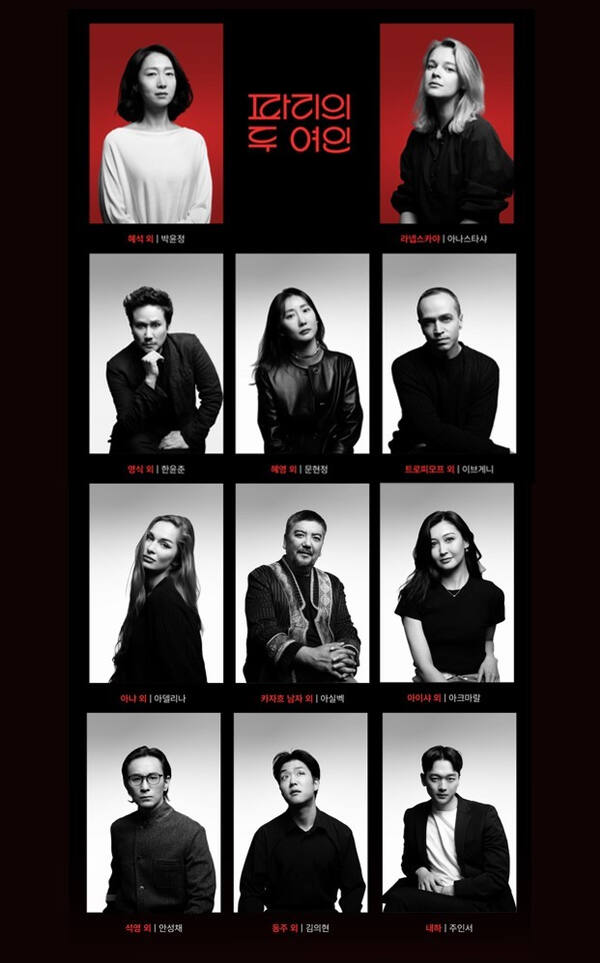

극단 ‘피악’은 광복 80주년을 맞이해 오는 25~29일 서울 중구의 동국대학교 이해랑예술극장에서 나혜석을 주인공으로 한 연극 ‘파리의 두 여인’을 선보인다. 작품은 극단이 3년간의 준비 끝에 한국, 러시아, 카자흐스탄 3개국이 참여하는 공동 프로젝트를 실현한 것으로 ‘2025 한국문화예술위원회 공연예술 창작주체’ 지원작으로 선정됐다.

‘파리의 두 여인’은 일제강점기를 지나던 여인 나혜석이 러시아의 귀족사회 몰락을 상징하는 안톤 체호프의 고전 문학 ‘벚꽃동산’의 라넵스카야와 만난다는 실존과 허구의 상상을 발휘한다. 1930~40년대 격동의 시대를 지나는 두 여인과 주변의 이야기는 민족의 정체성을 만드는 것, 진정한 역사의 주체는 ‘권력자’가 아닌 평범하지만 서로의 아픔을 공유할 수 있는 따뜻한 사람들의 ‘연대’라고 이야기한다.

무대는 1940년대 어느 6월 파리의 한 정원에서 시작한다. 플라타너스 나무 아래 벤치에 앉은 두 여인이 인생에 관한 이야기를 나눈다. 언어도, 역사도, 민족도 다르지만 이들의 과거는 묘하게 얽혀 있다. 두 여인의 자손은 하나의 가족이 됐고, 그들이 나누는 대화 속에 잊혀진 역사와 이름들이 되살아난다.

파리, 러시아, 연해주, 카자흐스탄 등 시공간을 넘나드는 이들의 이야기엔 연해주 한인 공동체와 그들의 독립운동이 있다. 라넵스카야의 딸 ‘아냐’는 연해주 한인들과 함께 민족의 독립을 도왔고, 열렬한 혁명가였던 ‘트로피모프’와 사랑에 빠진다. 하지만 두 사람은 스탈린 치하의 숙청과 강제 이주라는 비극에 휘말린다. 트로피모프는 수용소에서 죽음을 맞이하고, 아냐는 카자흐스탄으로 추방된다. 고통 속에서도 삶은 계속된다. 또 다른 여인 나혜석의 잃어버린 아들 ‘내하’는 아냐와 카자흐스찬에서 운명처럼 만나 사랑에 빠지고, 이들은 또 다른 삶의 역사를 만들어간다.

연극은 강제이주와 이산(離散), 디아스포라의 역사, 억압과 고난의 시간 너머 연대와 희망의 가능성을 탐색한다. 결국 분단과 추방, 고통과 연대를 넘어 유라시아를 하나로 잇는 ‘사람’에 관한 이야기다. 두 여인은 침묵 속에 일몰을 바라보며 끝이 아닌 새로운 시작을 예감한다. 연극은 윤동주와 이육사의 시(詩)를 한국인의 정체성을 문학적으로 도스토옙스킨·푸쉬킨·아우예조프·아바이 등 러시아와 중앙아시아 문학의 언어를 빌려 광복의 의미를 확장한다.

작품은 국제 공동제작 프로젝트로 광복의 의미를 인류 보편적인 가치 속에서 새롭게 고찰하는 기회를 전한다. 우리의 독립사는 연해주의 ‘디아스포라 한국인’과 이들을 도운 카자흐스탄 사람을 빼놓고는 말할 수 없다. 서로의 아픔을 공유한 유라시아 세 국가는 21세기 무대로 관객과 만난다.

110년 세계적 명성을 가진 세계적인 국립극장 ‘스타니슬랍스키 엘렉트로 극장’과 100년 전통의 중앙아시아 허브인 ‘카자흐스탄 국립 뮤지컬 드라마 극장’의 배우 및 스탭, 오케스트라, 전통음악단 등 3개 나라의 예술인이 펼칠 무대는 관객에게 깊은 의미로 다가올 것이다. 작품은 서울 초연 이후, 다음 달부터 러시아와 카자흐스탄 투어 공연으로 이어질 예정이다.

로그인 후 이용해 주세요