[생각하며 읽는 동시] 담

승인

2024-11-26 15:03

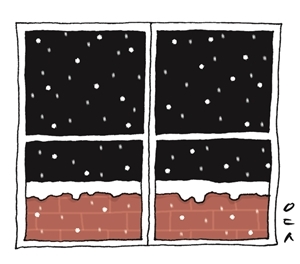

담

박옥주

현이와 다툰 뒤

담이 생겼다.

잠도

못 잤다.

밤사이

담 위에

하얗게 눈이 쌓였다.

눈은

봄이 오면 녹지.

현이와 나 사이

담도 눈 녹듯

사라졌으면...

내리는 눈에 녹는 마음

친한 친구와도 때론 다툴 때가 있다. 별것 아닌 걸 가지고도 토라지고 말도 하지 않는다. 어릴 때일수록 더 그렇다. 이 동시가 그 좋은 예다. ‘현이와 다툰 뒤/담이 생겼다.’ 담은 이쪽과 저쪽을 갈라 놓는 경계선이다. 쳐다볼 수도 없을 뿐더러 오고갈 수도 없게 한다. 높은 담장일수록 더욱 그렇다. 무엇 때문에 다퉜는지 모르나 현이와 다툰 아이는 밤에 잠이 오지 않는다. 밤이 깊을수록 미웠던 마음이 사그라진다. 오히려 내가 잘못했다는 생각이 자꾸 고개를 쳐든다. 친구 사이는 그렇다. 나라 사이에도 담이 생긴다. 그래서 생긴 게 국경이다. 그런데 국경 아닌 ‘이상한’ 국경도 있다. 우리나라가 그 좋은 예다. 같은 민족이면서 남과 북으로 갈라진 지 햇수로 80년이나 됐다. 이 기막힌 운명 앞에 무슨 말을 할 수 있으랴. 그것도 갈라지기만 했으면 괜찮다. 적이 돼 3년 내내 피를 흘리며 싸웠다. 원수도 그런 원수가 없다. ‘눈은/봄이 오면 녹지.’ 맞다. 봄이 오면 겨울눈은 녹게 마련이다. ‘현이와 나 사이/담도 눈 녹듯/사라졌으면….’ 이게 어찌 동시 속의 아이뿐이랴. 정말로 녹아야 할 눈은 남과 북의 눈이다. 그리하여 삼천리금수강산에 통일의 노래가 울려 퍼지기를! 진동하기를! 윤수천 아동문학가

© 경기일보(www.kyeonggi.com), 무단전재 및 수집, 재배포금지

로그인 후 이용해 주세요